el medicamento como objeto libidinal y la subjetividad de la época

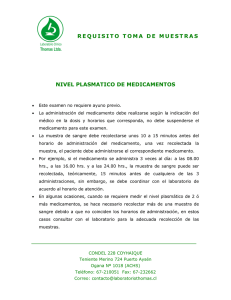

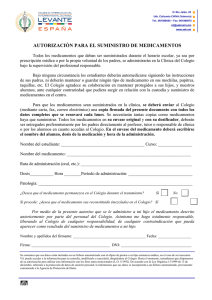

Anuncio

EL MEDICAMENTO COMO OBJETO LIBIDINAL Y LA SUBJETIVIDAD DE LA ÉPOCA: UNA MIRADA DESDE EL PSICOANÁLISIS AMALIA RACCIATTI ([email protected]) Rasgos fundamentales de nuestra época. La civilización actual ya no está sostenida obligadamente por el andamiaje simbólico que supone el Nombre del Padre (concepto complejo que Lacan desarrolló a lo largo de toda su obra, retomando el planteo freudiano). Este andamiaje da lugar a una legalidad que supone la represión de las pulsiones y el retorno de lo reprimido en el síntoma. Recordemos que lo simbólico produce la posibilidad de espera, de sustitución, de mediatización entre un apetito, cualquiera sea, y su satisfacción. El acento que pone el discurso capitalista a nuestro modo de vivir, desplaza la vigencia de lo simbólico privilegiando la producción de objetos de consumo y la producción de una satisfacción, si es posible, inmediata. Me gusta mucho cómo expresa sintéticamente los efectos de este discurso Deborah Fleischer, en su artículo “La compulsión y la destrucción indirecta de la vida”, así que voy a transcribir el párrafo: “…El mercado de alguna manera lo que hace es regular el goce para todos. Es engañoso porque pareciera que el mercado ofrece una gran variedad de maneras de gozar, multiplicidad de objetos…. de artefactos técnicos, donde pareciera que hay para todos los gustos. Además, hay una pluralidad de estilos de vida admisibles, cada vez más, no tenemos ya paradigmas estrictos de cómo es la normalidad y qué cosas se apartan de ahí, sino que parece haber lugar para todo el mundo, con sus formas de gozar. Cuando hablamos de globalización parece que hay diversidad fenoménica, como si hubiese una forma imperativa del capitalismo que dijera: “Gocen de maneras diversas, como quieran, pero siempre y cuando estén en el sistema, y estar en el sistema es consumir. El discurso capitalista promueve el consumo del objeto para obturar la división subjetiva. Se pueden consumir, droga, medicamentos, pero también moda… Evidentemente los medios, la publicidad estimulan o facilitan cuestiones como el juego compulsivo, el uso de drogas… Pero hay que sumar la historia de cada sujeto además de estos estímulos. No cualquiera y en cualquier circunstancia se instala en estos síntomas actuales… Una soga puede servir para salir de un precipicio o para ahorcarse. Hay entre causa y efecto la represión, las resistencias, el deseo, el inconsciente, el goce… Entre causa y efecto está entonces la responsabilidad del sujeto que acepta o rechaza estas ofertas… Esto depende del caso por caso…” Hasta aquí el texto de Deborah Fleisher. Para proseguir con este desarrollo, se debe tener en cuenta que, de todos modos, la necesidad de permanecer en el sistema presiona, a la vez que el sistema expulsa, globalmente, cada vez más gente. Esto va de la mano de la oferta que el narcotráfico propone para tratar esta expulsión. Asistimos dolorosamente a la narcotización de la miseria, el desamparo y la marginalidad. Recordemos que el capital está rotando peligrosamente de la producción a la especulación, con lo cual los Estados se encuentran endeudados, sin poder sostener la orientación al Estado de bienestar, heredero de los ideales de la modernidad. Los avances de la tecnología sustrajeron al mercado laboral una cantidad grande de obreros y técnicos que han quedado sin trabajo y con dificultosa reinserción laboral, ya desde la época de mediados de los 90 del siglo que pasó. Cada vez se posterga más la entrada de los jóvenes al trabajo, a la vez que se exigen “los máster de los máster” para competir en el empleo. Por otra parte, en algunas profesiones se sostiene que a los cuarenta ya se está viejo para el mercado. Hay una dificultad creciente en obtener el primer empleo en los jóvenes, muchos de ellos con estudios terciarios o universitarios. Se evalúa una incidencia alta de desocupación en esta franja etaria con las consecuencias penosas que van desde el abatimiento y la tristeza hasta la pura y dura depresión. Cuando se tiene un trabajo, el temor a perderlo precipita a la demanda de psicofármacos para acortar u omitir el sufrimiento psíquico y mantener el rendimiento. No importa los costos. A la vez que los ideales de la época consagran al éxito como lo único que hace que alguien sea respetado y valorado. El éxito no sólo reside en el ser, sino sobre todo en el tener. Entonces: no solamente debemos ser exitosos, sino que debemos sentirnos bien, estar bien, sin afectos negativos, porque eso es parte de una supuesta calidad de vida, rindiendo al máximo constantemente en lo que cada uno hace. Tenemos como mandato el ser felices, productivos y optimistas todo el tiempo, si esto no ocurre, si el mandato no se cumple, probablemente nos veamos llevados a la conclusión de considerarnos enfermos. Primeras reflexiones acerca del medicamento Es en este marco que a partir de los años 50 del siglo XX se descubren los primeros neurolépticos para tratar las psicosis, en particular la esquizofrenia y los episodios de excitación psicomotriz. Las neurociencias descubrieron que en las enfermedades mentales se constata un desequilibrio en la modulación de determinados neurotransmisores que incide directamente en el funcionamiento de las distintas áreas del cerebro. Los psicofármacos intentan restaurar ese equilibrio. Transcurrieron 60 años y se dispone de varias generaciones de psicofármacos, desde aquellos que actúan atenuando la ansiedad, la angustia y la desesperación, como los que tratan la caída depresiva, la melancolía, regulan los trastornos bipolares y permiten a veces una mejoría considerable en el padecimiento psicótico. Los antipsicóticos han revolucionado la práctica psiquiátrica y sobre todo han producido un considerable alivio en los momentos de desestructuración y han coadyuvado a la estabilización. Nuevos antipsicóticos, usados racionalmente, permiten muchas veces la inclusión laboral del paciente y crean las condiciones para el despliegue o el tramado del lazo social en forma sostenida. Sin embargo es fundamental acompañar la prescripción psicofarmacológica con un adecuado tratamiento de la posición subjetiva. Hay, actualmente muchas terapias que se basan en el uso de las palabras y que prometen efectos curativos rápidos y duraderos en el largo plazo. Desde la práctica clínica podemos afirmar la eficacia inobjetable del psicoanálisis en el tratamiento de la psicosis, muchas veces acompañado por dispositivos de transferencia lateral como Hospital de Día, administración de psicofármacos, asistencia de acompañantes terapéuticos, talleres y otros recursos según el momento y la gravedad del caso. Pero es necesario tener en cuenta que a veces no es necesario tanto despliegue y el paciente puede pasar mucho tiempo estabilizado, sin medicación y sostenido por alguna suplencia que pudo construir sólo o en análisis, como bien nos enseñó a situar Lacan. Esto merecería un desarrollo especial en otra presentación. De todos modos, las mismas neurociencias plantean la incidencia fundamental del ambiente familiar y social en el desencadenamiento de la enfermedad, de la misma manera que postulan que hay vínculos benéficos que restituyen el equilibrio neuroquímico. En fin, otro tema muy importante que exige su desarrollo en otro trabajo. Sin embargo, para esta ocasión, es necesario retener que las neurociencias plantean que un vínculo sostenido en el trabajo de la transferencia ayuda a restablecer la modulación adecuada de los neurotransmisores cerebrales y además puede colaborar en la regeneración de algunas zonas del cerebro que han involucionado parcialmente. Dicho esto, lo que me interesa ahora transmitir aquí es que los ideales enloquecidos y segregativos de la época hacen que los psicofármacos se usen también enloquecidamente. Es más que frecuente la automedicación con ansiolíticos y también antidepresivos, llegando a producirse una adicción, muchas veces encubierta, a los psicofármacos de moda. Los pacientes llegan muchas veces pidiendo psicofármacos porque no aguantan, porque no pueden esperar o porque simplemente dejaron de creer que las palabras puedan hacer algo por ellos. Por otra parte, muchas veces asistimos a la prescripción de una verdadera polifarmacia, en vez de hacer un buen diagnóstico y en todo caso indicar un principio psicoactivo junto a un abordaje de la subjetividad. Es que se creyó, auspiciado además por la propaganda de la industria farmacéutica, que los medicamentos son soluciones mágicas. Un antidepresivo, por ejemplo, no siempre produce el efecto esperado. Por otra parte, hay que tener siempre presente la diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza y el abatimiento leve o moderado no se deben medicar. Muchas veces la angustia, el dolor y la tristeza son señales orientadoras para situar una posición o anunciar un cambio de posición subjetiva. Por eso no hay que medicalizar los afectos. Sin embargo, a veces el dolor es tan hondo que el paciente no puede hablar, no puede establecer una demanda a otro, está encerrado en su padecimiento. Entonces se recurre a la medicación para que pueda hablar, y si habla, se va a poder escuchar la diferencia entre lo que dice y lo que quiere decir, diferencia que el analista escucha y que es la llave para la captación del inconsciente y su posición de goce (su forma particular de articular la pulsión de muerte). Por otra parte, el uso del medicamento como único recurso desresponsabiliza al sujeto de su modo de gozar. Él entonces está así, enfermo, creyendo que todo es por un desarreglo de los neurotransmisores y no puede responder ni de su comportamiento, ni de sus decisiones, ni de cómo trata a los otros. Según Eric Laurent, el medicamento como objeto libidinal. En el artículo “Cómo tragarse la píldora en el interior del discurso analítico? Eric Laurent plantea que, además de ser un principio activo, una sustancia psicoactiva en nuestro campo, el medicamento es a la vez un objeto libidinal. Nos recuerda que el psicofármaco en nuestra época es omnipresente y trastoca nuestra clínica, que ya es bombardeada por la exigencia de responder a los ideales de la época, entre ellos, de que la cosa marche con la mayor eficacia y en el menor tiempo posible. Este objeto libidinal se presenta en cuatro dimensiones: el farmakon, el placebo, el plus de vida y el anestésico. En la dimensión de farmakon, se ve el medicamento en sus dos caras, como remedio y como veneno. En la dimensión de placebo, se trata de una sustancia no eficaz biológicamente que puede engañar al organismo por un tiempo. No se trata sólo de sugestión, sino que,como también sucede en la lógica, se puede hacer uso de lo falso para alcanzar lo verdadero. Todo medicamento es inseparable de una acción subjetiva. Muchas veces, el efecto resuena en el nombre comercial del medicamento. En la dimensión de plus de vida, influye en el sentimiento de la vida de un sujeto, por ejemplo algunos antidepresivos, que pueden a veces hacer olvidar el dolor y la desdicha mejor que el alcohol, por ejemplo. Por último, el anestésico, como uno de los recursos usado en todas las épocas, nos recuerda Freud, para ayudar a sobrellevar el malestar en la cultura. A modo de conclusión provisional No podemos dejar de mencionar la hipótesis de Balint, que sostenía que el médico es en sí mismo un medicamento reconstituyente. El efecto del psicofármaco es inseparable de la subjetividad del paciente, de sus particularidades, de aquello en lo que él cree y de las resonancias que tiene para él el modo en que el psiquiatra lo prescribe. Nuestra clínica cotidiana da testimonio de esto. También en algunos casos hay que considerar la eficacia o no del medicamento por las resonancias del nombre comercial o por el uso de ese fármaco por algún personaje significativo. En su condición de objeto libidinal, puede ocurrir que sea un recurso implementado por el analista, cuando a su vez también es psiquiatra. De todos modos es necesario saber que nunca se debe prescribir un psicofármaco sin indicar antes un chequeo de laboratorio que nos muestre si la función hepática, renal y sanguínea está o no perturbada y si hay disfunciones hormonales. En algunos casos se hace imprescindible la interconsulta con Neurología. De la misma manera se tendrá en cuenta para la prescripción del medicamento si se están tomando otros fármacos, si hay interacciones entre ellos y el fármaco a administrar. Pero sobre todo, si el paciente le tiene, a quién lo prescribe, la suficiente confianza como para ser constante en el uso de la medicación, soportando por ejemplo, pequeñas molestias iniciales hasta que se encuentre la dosis apropiada a la situación singular. Por eso, en mi experiencia, dar un medicamento sin tener en cuenta estas variables, concluye la mayoría de las veces con el abandono de una medicación por otra parte adecuada. En otras ocasiones es absolutamente necesario que la transferencia se desdoble y psiquiatra y psicoanalista sean dos personas diferentes. En ese caso, es una condición absoluta que psiquiatra y psicoanalista se pongan de acuerdo ante cada modificación del psicofármaco. Nuevamente hay que considerar que el efecto de la medicación no puede ser separado del efecto sujeto. A mi entender, los pacientes mejoran cuando pueden establecer transferencia a partir de la disposición del analista a alojar su subjetividad. Como se señaló anteriormente, los psicofármacos atenúan a veces el exceso que impide hablar y escuchar, y así permiten el trabajo analítico. En ese sentido, a diferencia de Balint, considero que lo que cura es la transferencia, es decir, la puesta en juego de la dimensión del inconsciente o, en el caso de las psicosis, la posibilidad de acompañar al paciente a construir la suplencia que lo estabilice. Pero como siempre, la solución de cada caso es singular.