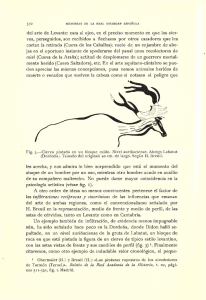

Aura, J.E., Jordá Pardo, J.F. y Fortea Pérez, F.J.

Anuncio