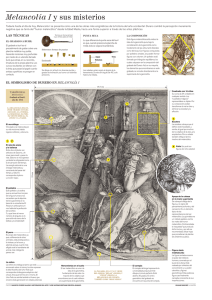

sombra que fue y sera

Anuncio