Lanchas en la bahia

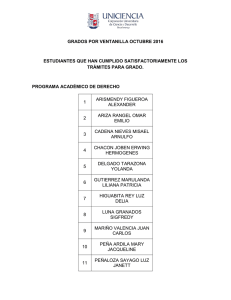

Anuncio