Rescate en el Tiempo - I. T. Valle del Guadiana

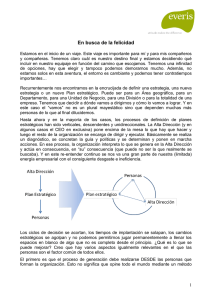

Anuncio