Tema: las manos

Anuncio

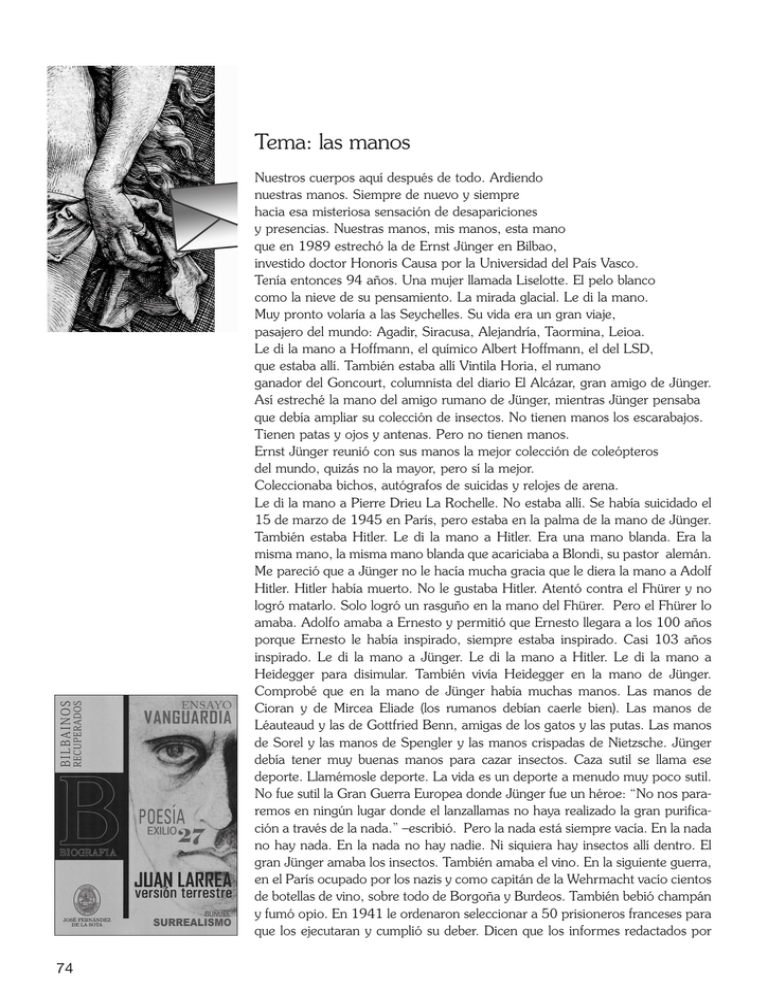

Tema: las manos Nuestros cuerpos aquí después de todo. Ardiendo nuestras manos. Siempre de nuevo y siempre hacia esa misteriosa sensación de desapariciones y presencias. Nuestras manos, mis manos, esta mano que en 1989 estrechó la de Ernst Jünger en Bilbao, investido doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco. Tenía entonces 94 años. Una mujer llamada Liselotte. El pelo blanco como la nieve de su pensamiento. La mirada glacial. Le di la mano. Muy pronto volaría a las Seychelles. Su vida era un gran viaje, pasajero del mundo: Agadir, Siracusa, Alejandría, Taormina, Leioa. Le di la mano a Hoffmann, el químico Albert Hoffmann, el del LSD, que estaba allí. También estaba allí Vintila Horia, el rumano ganador del Goncourt, columnista del diario El Alcázar, gran amigo de Jünger. Así estreché la mano del amigo rumano de Jünger, mientras Jünger pensaba que debía ampliar su colección de insectos. No tienen manos los escarabajos. Tienen patas y ojos y antenas. Pero no tienen manos. Ernst Jünger reunió con sus manos la mejor colección de coleópteros del mundo, quizás no la mayor, pero sí la mejor. Coleccionaba bichos, autógrafos de suicidas y relojes de arena. Le di la mano a Pierre Drieu La Rochelle. No estaba allí. Se había suicidado el 15 de marzo de 1945 en París, pero estaba en la palma de la mano de Jünger. También estaba Hitler. Le di la mano a Hitler. Era una mano blanda. Era la misma mano, la misma mano blanda que acariciaba a Blondi, su pastor alemán. Me pareció que a Jünger no le hacía mucha gracia que le diera la mano a Adolf Hitler. Hitler había muerto. No le gustaba Hitler. Atentó contra el Fhürer y no logró matarlo. Solo logró un rasguño en la mano del Fhürer. Pero el Fhürer lo amaba. Adolfo amaba a Ernesto y permitió que Ernesto llegara a los 100 años porque Ernesto le había inspirado, siempre estaba inspirado. Casi 103 años inspirado. Le di la mano a Jünger. Le di la mano a Hitler. Le di la mano a Heidegger para disimular. También vivía Heidegger en la mano de Jünger. Comprobé que en la mano de Jünger había muchas manos. Las manos de Cioran y de Mircea Eliade (los rumanos debían caerle bien). Las manos de Léauteaud y las de Gottfried Benn, amigas de los gatos y las putas. Las manos de Sorel y las manos de Spengler y las manos crispadas de Nietzsche. Jünger debía tener muy buenas manos para cazar insectos. Caza sutil se llama ese deporte. Llamémosle deporte. La vida es un deporte a menudo muy poco sutil. No fue sutil la Gran Guerra Europea donde Jünger fue un héroe: “No nos pararemos en ningún lugar donde el lanzallamas no haya realizado la gran purificación a través de la nada.” –escribió. Pero la nada está siempre vacía. En la nada no hay nada. En la nada no hay nadie. Ni siquiera hay insectos allí dentro. El gran Jünger amaba los insectos. También amaba el vino. En la siguiente guerra, en el París ocupado por los nazis y como capitán de la Wehrmacht vacío cientos de botellas de vino, sobre todo de Borgoña y Burdeos. También bebió champán y fumó opio. En 1941 le ordenaron seleccionar a 50 prisioneros franceses para que los ejecutaran y cumplió su deber. Dicen que los informes redactados por 74 Jünger eran irreprochables. 50 prisioneros son 100 manos. Las manos. Las manos de los muertos. Le di la mano a Jünger y allí estaban las manos de los 50 muertos que no pudo evitar, que tuvo que elegir. Tuvo que señalar. Y las manos de todos los judíos que salvó de la muerte en París. No perdió la ocasión de salvarlos. No se debe olvidar que los salvó. Los salvó de las manos de los nazis, los salvó de sus manos. Cuando cumplió 100 años le dijo a un periodista levantando las manos: “La realidad me ha defraudado.” Luego se fotografió con una copa de Borgoña en la mano y un Dunhill en los labios. Y mientras tanto el mar se quedaba sin peces y Jünger lo sabía, lo recordaba todo y todo lo olvidaba, auguraba el desierto presente, la carretera de Corman McCarthy. Un presente sin él. Recordaba quizás todas las manos que había ido perdiendo a lo largo de toda su vida, su larga vida, su inmensa colección de coleópteros. Jünger necesitaba en el Bilbao de 1989 una farmacia que vendiera jalea real. Tenía algo de abeja destronada aquel anciano lleno de vigor. Abeja de cristal. Hicieron falta dos millones y medio de años (los que necesitó la mano para serlo en nuestro largo viaje evolutivo) para que yo pudiera saludar a aquel hombre de nieve que, en su día, empuñó un lanzallamas. Dos millones y medio de años para que el joven Jünger amase la molienda de la guerra. Dos millones y medio de años para que el viejo Jünger dijera que la guerra no era amable. Para que el viejo Ernesto solo hablara de los escarabajos, de Cervantes y Felipe II cuando fue al Escorial. Le di la dirección de una farmacia y compró su jalea. Es real. Era real. Le eché una mano a Jünger. Su jalea real. Le di la mano a Jünger aquel día. La misma mano que uso para prender la luz, para cortar el pan y, cada día menos, para leer los libros que una vez me gustaron de Jünger. Por eso, a lo mejor, nunca dejo que me lean la mano. 75