Resumen Los países en desarrollo se están

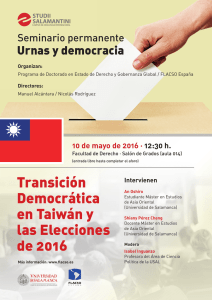

Anuncio

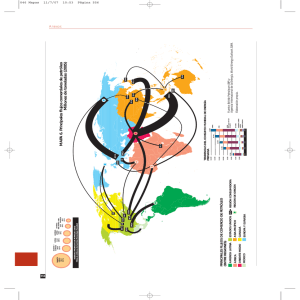

Resumen Los países en desarrollo se están recuperando de los peores estragos producidos por la crisis financiera de 1997-98. Las economías de Asia oriental están empezando a recobrarse de la caída de la producción que tuvo lugar el año pasado. Las mejores perspectivas y la distensión de las condiciones monetarias en muchos países del mundo en desarrollo han dado un impulso a los mercados bursátiles incipientes y reducido las tasas de interés, que a mediados de 1998 se encontraban a niveles altísimos. Los países en desarrollo también se están beneficiando con la aceleración del crecimiento y la disminución de las tasas de interés en los países industrializados. Sin embargo, esta recuperación no es ni sólida ni igual en todos los países, y muchos siguen teniendo graves problemas como consecuencia de la crisis. En varios países de África, América Latina y Europa oriental habrá disminuido la producción en 1999 y se prevé que bajará el ingreso per cápita de los países en desarrollo no asiáticos. Los continuos desequilibrios en los países industrializados aumentan sobremanera los riesgos que plantea el medio económico internacional. Por otro lado, en la recuperación cíclica de Asia oriental todavía no se ha hecho frente a las graves dificultades que surgieron a partir de la crisis o se exacerbaron con ella. Además de presentar un examen de la evolución y las perspectivas económicas internacionales, en la publicación Global Economic Prospects 2000 (Las perspectivas económicas mundiales 2000), se estudian tres esferas en que la crisis afectó en mucho el crecimiento y el bienestar del mundo en desarrollo. Primero, la crisis aumentó la pobreza en los países de Asia oriental que pasaron por ella, así como en Brasil, la Federación de Rusia y otras naciones. En el Capítulo 2 se examinan las pruebas de las consecuencias sociales de la crisis en los países de Asia oriental y otros países en desarrollo y se trata la cuestión más general de las consecuencias de las conmociones externas en la pobreza en los países en desarrollo. Segundo, si bien los países de Asia oriental que sufrieron la crisis están comenzando una sólida recuperación cíclica, siguen existiendo severos problemas estructurales, especialmente en el alto nivel de préstamos no redituables de los sistemas bancarios y la gran proporción de empresas insolventes. En el Capítulo 3 se reseña la gravedad de los problemas a que se enfrentan los sectores empresarial y financiero de esas economías, se analizan las dificultades que se presentarán en el proceso de reestructuración y se examina la función adecuada que deberán desempeñar los gobiernos para apoyar la reestructuración y la reducción de los riesgos sistémicos. Tercero, la depreciación de los tipos de cambio y la disminución de la demanda en Asia oriental exacerbaron la caída de los precios de los productos básicos que había comenzado en 1996. Los países que dependen de los productos básicos tuvieron enormes dificultades para poder regular el consumo ante los altibajos de los precios de esos productos y adaptarse a la disminución secular de los precios de los productos básicos en relación con el de los productos manufacturados. En el Capítulo 4 se examina el modo en que la mayoría de las economías del mundo que dependen de los productos básicos (los principales países exportadores de petróleo y los países no exportadores de petróleo de África subsahariana) se adaptaron al ciclo de los precios de los productos básicos. Las perspectivas del crecimiento y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo Los efectos de las crisis que tuvieron lugar entre 1997 y 1999, desde Asia oriental hasta la Federación de Rusia y Brasil, siguen estando presentes en muchos de sus aspectos. En la mayoría de los países en desarrollo el crecimiento sigue siendo lento y está muy por debajo de las tendencias anteriores a la crisis. Los trastornos sociales son graves y se han detenido los adelantos en la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, la evolución reciente de la economía mundial es bastante alentadora y en ella se ven señales de una firme recuperación inicial de las economías de Asia oriental que pasaron por la crisis y de una expansión continua de los países industrializados, que está llevando a superar el punto más bajo en la producción industrial y el comercio en el mundo. Los hechos recientes han ratificado la importancia de los factores que, según la publicación Global Development Finance (marzo de 1999), están dando lugar a la recuperación mundial, especialmente la atenuación de la restricción de las políticas macroeconómicas en los países industrializados, las señales incipientes de una recuperación en los países de Asia oriental que pasaron por la crisis y las condiciones financieras menos restrictivas en los países en desarrollo. Pero la magnitud de esos efectos fue mucho mayor que la anticipada y recientemente ha habido pruebas de algunos sucesos sorprendentes: el ajuste en algunos de los países más afectados, como Rusia y Brasil, ha sido mucho más favorable que lo que se había anticipado en marzo, y el repentino aumento del precio del petróleo, tras la decisión adoptada en abril de 1999 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de restringir el suministro de petróleo, benefició a los países en desarrollo que tienen una gran dependencia de las exportaciones de ese combustible. Las pruebas positivas han sido suficientemente contundentes para justificar una revisión de las proyecciones para el crecimiento hechas en marzo. Es probable que el crecimiento en los países del Grupo de los Siete sea del 2,6%, es decir un 0,9% más alto que el pronóstico hecho hace seis meses. El sólido y continuo crecimiento en los Estados Unidos es el factor que más influyó en esta revisión, aunque la actuación del Japón en la primera mitad de 1999 (un aumento del 3,2% del PIB), mucho mejor que la anticipada, también contribuye al cambio. Europa, cuyo excedente de las existencias había limitado su crecimiento, está dando señales de una fuerte reanimación. Como reflejo de estos hechos, la producción industrial del mundo parece estar acelerándose. Se prevé que el crecimiento del PIB de los países en desarrollo para 1999 será del 2,7% (un 1,2% mayor que en las predicciones de marzo) y se han actualizado las perspectivas para el año 2000, elevándolas en un 0,5%. Si bien estas revisiones son positivas, no sólo ocultan la considerable fragilidad de los países en desarrollo, que aún deberán recuperarse plenamente de las crisis financieras ocurridas entre 1997 y 1999, sino que tampoco reflejan las grandes diferencias en las pautas de crecimiento y recuperación entre las distintas regiones. A excepción de Asia oriental y meridional (regiones que recibieron el impulso del crecimiento de China, e India), se prevé que en 1999 disminuirá, o no aumentará, el ingreso per cápita real agregado en varias regiones en desarrollo. Además, los acontecimientos registrados a partir de marzo no son demasiado alentadores. Las restricciones en el abastecimiento de petróleo se tradujeron en un costo total más elevado de las importaciones para muchos países en desarrollo e industrializados. Y las condiciones financieras favorables no disminuyeron la aversión a los riesgos de los inversionistas internacionales, como lo demuestran las grandes diferencias entre las tasas de interés. Las corrientes de capital internacional a los países en desarrollo han disminuido en forma mucho más pronunciada que lo anticipado. Si bien el medio externo está mejorando, para los países en desarrollo sigue acompañado de una gran incertidumbre. La base del crecimiento, especialmente en los países en desarrollo, sigue siendo frágil. Las corrientes de capital a los mercados incipientes siguen siendo escasas y caras. En este entorno, el posible efecto de los grandes desequilibrios en los países industrializados presenta riesgos potenciales para esas proyecciones. Uno de los riesgos principales es el auge del consumo (provocado por el mercado de valores) y el déficit externo cada vez mayor de los Estados Unidos, así como las perspectivas inciertas para el Japón. Una de las posibilidades es que haya una intensificación de la política monetaria restrictiva en los Estados Unidos (en respuesta a señales de un aumento de la inflación), que causará una reducción repentina del valor de las acciones, lo cual, a su vez, desacelerará el ritmo de crecimiento en los Estados Unidos y Europa y provocará una vuelta a la recesión en el Japón. En los países en desarrollo, los efectos se sienten en un ritmo de crecimiento aún más lento del mercado de exportaciones, una disminución de los precios de los productos básicos derivados del petróleo y no derivados del petróleo debida al deterioro de las condiciones de la demanda, y una mayor aversión a los riesgos en los mercados financieros. Si bien los países en desarrollo que dependen de las condiciones actuales adoptarán políticas muy distintas para responder a estas circunstancias externas, en su mayoría se verán obligados a adaptarse mediante una compresión de la demanda interna y de las importaciones. Un supuesto cierre de la brecha financiera en el sector de la demanda (casi US$100.000 millones) provoca una pérdida de dos puntos porcentuales en el crecimiento del conjunto de los países en desarrollo, tanto en el año 2000 como en el 2001, lo cual representa una pérdida de alrededor de US260.000 millones del PIB nominal. Las proyecciones a largo plazo para el crecimiento de los países en desarrollo dejan entrever que el crecimiento para el grupo en su conjunto, en el período comprendido entre 2002 y 2008, probablemente será menor que el registrado con anterioridad a la crisis del decenio de 1990. Esta estimación refleja varios factores, entre ellos, un entorno externo en cierto modo menos favorable y, más importante, la perspectiva de que se sientan en forma prolongada las deficiencias estructurales en los países en desarrollo —particularmente en los sistemas financieros y las posiciones fiscales— que salieron más a la luz como resultado de la crisis. Una de las implicaciones del menor crecimiento previsto en las proyecciones a largo plazo es que llevará más tiempo lograr adelantos en la reducción de la pobreza. En algunas regiones, incluida África al sur del Sahara y América Latina, es probable que no se logren los objetivos de reducción de la pobreza establecidos recientemente por la comunidad internacional. Para combatir la pobreza es imprescindible que se adopten medidas eficaces para alentar un crecimiento rápido y equitativo. Las conmociones externas, las crisis financieras y la pobreza en los países en desarrollo La crisis financiera puso de relieve la manera en que la globalización, y especialmente la integración financiera, pone a los países en desarrollo en una situación de vulnerabilidad frente a las conmociones externas. Las conmociones externas pueden hacer retroceder los adelantos logrados en la reducción de la pobreza derivados de la apertura y aumentar en forma significativa la pobreza a corto y mediano plazo. Este hecho subraya cuán importante es abordar la cuestión de la inestabilidad para maximizar los efectos beneficiosos del crecimiento en la reducción de la pobreza. Los países más afectados por la crisis de Asia oriental son un ejemplo de las distintas maneras en que los cambios de los ingresos per cápita repercuten en la pobreza, así como de los efectos perjudiciales de la inestabilidad en el crecimiento. Toda estrategia de desarrollo cuyo objetivo es lograr un crecimiento estable y sostenible debe incluir sistemas de protección social adecuados y políticas e instituciones apropiadas que puedan evitar las crisis financieras y actuar cuando éstas se produzcan. Las perspectivas de reducción de la pobreza dependen no sólo del crecimiento futuro, sino también de la capacidad de un país de manejar la inestabilidad y reducir las fluctuaciones del crecimiento. Aunque las repercusiones sociales negativas de la crisis de Asia oriental y las consiguientes crisis de Rusia y Brasil fueron muy heterogéneas y menos graves que lo que se había dado a entender en las predicciones anteriores, su magnitud fue monumental. El aumento de la pobreza de ingreso ha sido significativo. Además, la crisis generó onerosos y enormes traslados de gente y una abrupta disminución en el nivel de vida de la clase media. A diferencia de la situación en América Latina, donde las desigualdades en los ingresos aumentaron considerablemente durante las crisis, en Asia oriental los efectos en la distribución de los ingresos fueron leves y muy diferenciados. La magnitud de esos efectos depende del nivel de ingresos del país y de las consecuencias de la crisis en los distintos sectores económicos. La pobreza urbana aumentó en todos los países, especialmente en la República de Corea, en que disminuyó el empleo total y el desempleo manifiesto aumentó más que en otros países de la región. La caída de los salarios reales en el sector estructurado urbano afectó en su mayor parte a los grupos de altos ingresos. En Tailandia, los efectos se sintieron mayormente en las zonas rurales debido a la gran cantidad de trabajadores que emigraron de las zonas urbanas y los aumentos relativamente pequeños en los precios de los productos agrícolas. La gravedad de la crisis en Indonesia se ve reflejada en el hecho de que la mayoría de los hogares aumentó la proporción del consumo en relación con sus ingresos, modificó su tenencia de activos y aumentó la proporción de alimentos básicos en su canasta familiar. En Corea y Malasia la reacción de las familias fue aumentar la tasa de ahorro. Cambió mucho la composición de los gastos de consumo. Los gastos de los hogares se empezaron a concentrar más en productos esenciales como el alimento, el combustible, la vivienda, la salud y la educación. La crisis puso de manifiesto la flexibilidad de los mercados laborales de los países en desarrollo. Esos mercados ayudan a absorber los efectos de las conmociones mediante una reducción de los salarios y una movilidad de la mano de obra dentro de las zonas urbanas y rurales, así como entre ellas. Durante la crisis de Asia oriental se produjo una caída pronunciada de los salarios, sobre todo en Indonesia, donde esa reducción fue particularmente dramática. El descenso de los salarios mitigó el efecto de la recesión en el empleo. Por esa razón, la disminución del empleo total en Tailandia y Malasia no fue tan acentuada y en Indonesia de hecho hubo un aumento del empleo. La mano de obra pasó del sector estructurado (urbano) a otras actividades, especialmente en el sector no estructurado y de la agricultura, donde las depreciaciones del tipo de cambio generaron mayores incentivos. En los países afectados por la crisis disminuyó el gasto público real en la salud y la educación, aunque se realizaron esfuerzos para aumentar el gasto en los sistemas de protección social. La medida en que los hogares pudieron modificar sus gastos para compensar esta disminución varió de un país a otro y también entre los distintos grupos de ingresos. En Tailandia, las familias y el gobierno —por medio de programas— procuraron amortiguar el efecto de la crisis para que no bajaran las tasas de matrícula escolar o el acceso a los servicios de salud. Por el contrario, en Indonesia, la gravedad de la crisis produjo una disminución significativa del acceso de los hogares pobres a los servicios de salud y educación, especialmente en las zonas urbanas. Estos reveses pueden tener consecuencias irreversibles en el desarrollo humano. Incluso en los países en que aumentó significativamente el gasto público en los sistemas de protección social, los efectos en la pobreza se vieron limitados por varias razones, como la ausencia de esos sistemas antes de la crisis, retrasos en la adopción de medidas, problemas institucionales y un nivel de gasto bajo en relación con la magnitud de la pobreza. En algunos casos, hay muestras de que los programas que estaban funcionando bien no contaban con financiamiento suficiente cuando se tienen en cuenta las posibles repercusiones de las conmociones en la pobreza. Reestructuración en Asia: de la recuperación al crecimiento sostenible Las secuelas de la crisis de liquidez desencadenada por factores externos en Corea, Indonesia, Tailandia y Malasia sumergieron en forma indiscriminada a productores y prestamistas, tanto a los que se encontraban en una posición sólida, como a los que no. El mejoramiento de la situación está ayudando a salir a flote a los productores y prestamistas solventes, pero aquellos cuya situación financiera no era buena siguen teniendo problemas debido a vulnerabilidades de larga data y producidas por la crisis. Desde que se inició la crisis de Asia oriental hace más de dos años, los sectores empresariales y los sistemas financieros de las economías en crisis siguen pasando por serias dificultades. Los préstamos no redituables de los sistemas bancarios aumentaron a niveles altísimos y sin precedentes: los préstamos no redituables van desde el 30% del PIB en la República de Corea y Malasia, hasta el 70% del PIB en Tailandia. Por el contrario, los préstamos no redituables generados en otras grandes crisis en mercados incipientes (Chile a principios del decenio de 1980 y México en 1995), representaron menos del 20% del PIB. En las crisis bancarias de Escandinavia de principios del decenio de 1990, los préstamos no redituables representaron aproximadamente el 5% del PIB. La fuerte dependencia de Asia oriental de los sistemas financieros de base bancaria, y el elevado coeficiente deuda-capital de las empresas contribuyeron a la extrema gravedad de las dificultades económicas. Las empresas de Asia oriental que no se encontraban en una buena situación financiera operaban con márgenes muy pequeños en los años anteriores a la crisis y su imposibilidad de pagar los intereses una vez que ésta comenzó hizo que aumentara la carga de las deudas que habían contraído. Esas empresas constituyen una porción significativa del sector empresarial en cada una de las economías en crisis y casi ningún inversionista desea invertir en ellas. Seguirán siendo un lastre para la inversión y el crecimiento hasta tanto no se resuelvan los reclamos financieros que pesan sobre ellas y sus operaciones vuelvan a tener un nivel de rentabilidad adecuado o se redistribuyan sus activos. Sin una decidida reestructuración empresarial y financiera el retorno a un crecimiento sostenible probablemente llevará más tiempo, podrían aumentar los costos fiscales de la crisis y las economías seguirán siendo vulnerables a las nuevas conmociones externas e internas. Los gobiernos de Asia oriental reconocieron el carácter apremiante de la situación y no dudaron en crear una estructura institucional para la reestructuración empresarial y financiera. También asignaron fondos para la recapitalización de los bancos. Sin embargo, se perdió en cierta medida la inercia política para la aplicación de una reforma, debido, en parte, a los problemas estructurales más profundos que es necesario abordar en la actualidad. La experiencia de otras economías, incluido el Japón, demuestra que cuando se debilitan los esfuerzos para aplicar una reforma pueden quedar anulados los adelantos logrados. Las políticas de reestructuración gubernamentales deben regirse por dos consideraciones principales: limitar la posibilidad de que se produzca un trastorno sistémico, conteniendo, al mismo tiempo, los costos fiscales, y aclarar el uso de activos financieros y crear un entorno que permita la reasignación de activos. Sobre la base de estos dos principios, los costos fiscales provienen fundamentalmente del compromiso social del gobierno de proteger a los depositantes en los bancos y evitar una falla sistémica. No se precisan fondos del gobierno para la reestructuración empresarial. La reestructuración de los bancos es importante porque contribuye a ambos objetivos normativos. Es necesario restablecer sin tardanza la solvencia del sistema bancario pero el proceso de reestructuración en sí puede generar trastornos. La reestructuración es necesaria porque un sector bancario que carece de capital suficiente crea riesgos sistémicos permanentes y obligaciones fiscales cada vez mayores para los gobiernos. Los bancos bien administrados también son los que están en una posición ideal para hacer valer una reclamación y llevar a cabo una reestructuración empresarial. Pero la reestructuración debería hacerse de un modo tal que garantizara la integridad y el capital organizativo del sistema financiero para que puedan seguir otorgándose créditos prudentes al comercio y los hogares. Para lograr este objetivo es necesario tomar algunas decisiones difíciles. Los gobiernos que otorgaron garantías implícitas o explícitas pueden actuar en forma rápida y hacerse cargo de los costos de la crisis a través del fisco, fomentar una solución de los problemas en forma privada absteniéndose, al mismo tiempo, de aplicar restricciones reglamentarias. De no resolverse inmediatamente los problemas, lo más probable es que éstos empeoren. Sin embargo, las medidas adoptadas en forma expedita y transparente deben ir acompañadas de otras medidas basadas en el mercado para recuperar los costos fiscales y dar muestras creíbles de la decisión firme de restringir severamente las garantías y las operaciones de rescate en el futuro. En la reestructuración empresarial lo primero que hay que examinar es la delimitación y asignación de las pérdidas. El perfeccionamiento de las normas de contabilidad y los regímenes de quiebra pueden ayudar a este proceso. Ahora bien, cuando no se cuenta con procedimientos de quiebra eficaces, los procedimientos extrajudiciales pueden ofrecer un mecanismo para el cobro de las deudas. Una vez que se resuelven las reclamaciones financieras, se puede suponer que las fuerzas naturales del mercado llevarán a una reestructuración empresarial, salvo en los casos en que esas fuerzas se ven obstaculizadas por un gran impedimento. Los gobiernos pueden facilitar la movilidad de los activos creando un marco para que se puedan llevar a cabo consolidaciones y adquisiciones internas e internacionales en forma eficaz. De la experiencia del Japón se puede llegar a la conclusión de que, sin una infraestructura adecuada para poder resolver las reclamaciones financieras y fomentar la movilidad de activos, una reestructuración empresarial fundamental puede llegar a verse postergada indefinidamente a un costo económico elevado, incluso en una economía sofisticada. Gestión del reciente ciclo de los precios de los productos básicos Los precios de los productos básicos han pasado por un ciclo pronunciado desde mediados del decenio de 1990, provocado por factores temporarios y de muy largo plazo. Los precios de los productos básicos primarios siguen siendo más inestables que los precios de las manufacturas. Especialmente inestable fue el precio de la energía. El precio del petróleo crudo aumentó el 74% entre principios de 1994 y fines de 1996, luego disminuyó el 56% a fines de 1998 y en 1999 remontó casi al nivel que tenía antes de la baja de los dos años anteriores. El precio promedio de los productos básicos no derivados del petróleo aumentó en un 46% en relación con el nivel mensual inferior registrado entre mediados de 1993 y mediados de 1997 y luego cayó un 30% a fines de 1999. El ciclo de los precios de los productos básicos primarios se rigió por los cambios en la demanda mundial, los trastornos en las ofertas debidos a fenómenos climáticos, la reacción de la oferta a los precios elevados de principios del decenio de 1990, las innovaciones tecnológicas que redujeron los costos de producción y la depreciación de los tipos de cambio entre los grandes exportadores de productos básicos vinculada a la crisis de Asia. Una inestabilidad de esa magnitud plantea problemas reales para los países en desarrollo cuyos ingresos de exportación dependen considerablemente de los productos básicos primarios. Los países en que el consumo aumenta con los ingresos reales durante las épocas de auge de los precios de los productos básicos tal vez deban hacer frente a duras reducciones del consumo o a una disminución en las inversiones, que reducen el crecimiento a largo plazo cuando bajan los precios. La manera en que los distintos países manejaron sus ahorros e inversiones varió mucho en el último ciclo de precios de los productos básicos y esas diferencias eran principalmente un reflejo de la calidad de las políticas más que de los cambios en las relaciones de intercambio. En los países exportadores de petróleo, la falta de una sólida estructura normativa provocó altibajos en las tasas de ahorro y una menor inversión a lo largo del ciclo del petróleo. En promedio, los países incrementaron su consumo en un nivel aproximadamente equivalente a la mitad del aumento de los ingresos reales, correspondiente a un promedio del 5% del PIB durante el alza de los precios del petróleo (1996-97). Sin embargo, cuando bajó el precio del petróleo en 1998 no disminuyó el consumo, lo cual significa que los ahorros se redujeron en un porcentaje igual al de los ingresos reales. La reacción de los distintos países fue muy variada y dependió de sus propias coyunturas políticas y económicas. Durante el ciclo de los precios de los productos básicos la inversión de los países exportadores de petróleo bajó en relación con la producción. De hecho, la disminución de la inversión fue mayor que la del ahorro interno, con lo cual se redujo el déficit de las cuentas corrientes. Los principales países exportadores de petróleo en general no lograron reducir su dependencia de los ingresos de las exportaciones de petróleo, y la caída de las inversiones pondrá aún más trabas al progreso. Al mismo tiempo, varios de esos países tienen un alto nivel de desempleo, un ritmo de crecimiento lento constante y poblaciones en rápida expansión. Necesitan fortalecer sus políticas para fomentar una mayor actividad del sector privado (y no relacionado con el petróleo) y mejorar el entorno institucional. El ciclo de los precios de los productos básicos del decenio de 1990 no parece haber tenido consecuencias adversas para las perspectivas de crecimiento de los países no exportadores de petróleo de África al sur del Sahara. En general, los cambios en los ingresos reales fueron menores que en los países exportadores de petróleo porque el precio de las exportaciones de sus productos básicos se modificaron menos que el del petróleo y las pérdidas generadas por la disminución de los precios de exportación se pudieron compensar en parte con las ganancias resultantes de la baja en los precios de las importaciones, especialmente el precio de la energía. Sin embargo, un hecho que reviste más importancia es que con el mejoramiento de sus políticas varios países pudieron aumentar sus tasas de ahorro e inversión tanto en las subidas como en las caídas de los precios de los productos básicos. Muchos países disminuyeron sus déficit fiscales para contener el aumento de la deuda y reducir la inflación y se registró un aumento de los ahorros privados gracias a políticas mejor concebidas que incrementaron el retorno a las inversiones, especialmente en los sectores de exportación. Según mediciones del Banco Mundial, los países que contaban con mejores políticas lograron mayores aumentos en los ahorros y un mayor crecimiento del PIB que los países con peores políticas, a pesar de que en aquéllos los ingresos reales aumentaron en menor proporción.