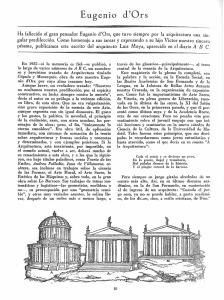

Un viaje poer los extremos. Eugeni d`Ors entre la Gran Guerra y el

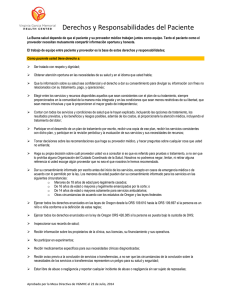

Anuncio