Descargar archivo adjunto - Ecomuseu de les Valls d`Àneu

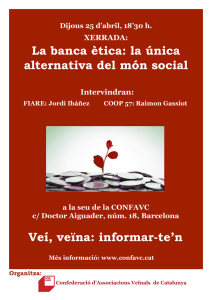

Anuncio