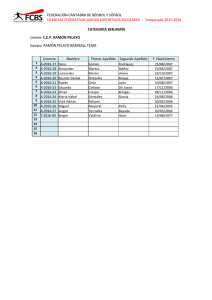

El príncipe de las tinieblas

Anuncio

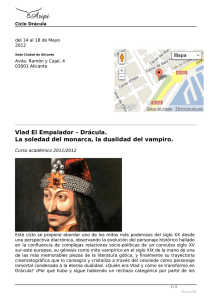

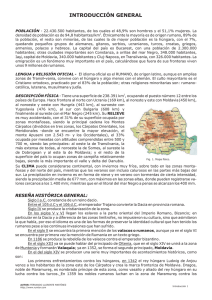

El príncipe de las tinieblas Vlad III de Valaquia, más conocido por Drácula, el hijo del diablo sediento de sangre, fue un hombre cruel transformado en leyenda gracias al escritor Bram Stoker, que lo refinó y le convirtió en un conde exquisito. Su historia es de terror SANTIAGO RONCAGLIOLO EL PAIS SEMANAL - 21-08-2005 La novela ‘Drácula’, de Bram Stoker, fue muy injusta con su fuente de inspiración, el príncipe Vlad III de Valaquia. Parece cierto que Vlad asesinó a más de 100.000 personas en un país de medio millón de habitantes. Es verdad que disfrutaba ordenando muertes lentas y torturas como despellejamientos, mutilaciones, descuartizamientos, clavos en la carne humana, marcas con hierros calientes en la piel, prácticas caníbales y, su pasatiempo favorito, empalamientos. Pero la historia no ha podido probar que le haya mordido el cuello a ninguna chica. Además, tenemos que ponernos en situación: son los estertores de la Edad Media en lo que hoy es Rumania, precisamente la triple frontera entre el imperio otomano, la Europa ortodoxa y la Europa católica. Los gobernantes de Valaquia saben que, sin importar de qué lado se pongan, los de algún otro lado vendrán a machacarlos. Entre los sistemas medievales de presión política figuran la decapitación, el apaleamiento y el saqueo de poblaciones enteras. El código penal de la época tampoco era una perita en dulce: los hechiceros eran quemados; los falsificadores, hervidos en aceite; a los blasfemos se les colgaba de la lengua con un gancho; a quien cortaba un árbol sin permiso se le arrancaban las tripas, se le ataba con ellas y se le obligaba a correr alrededor del árbol hasta que quedase enroscado. Afrontémoslo: Vlad era un psicópata; pero hay que reconocer que, si eso fuese una carrera académica, la Valaquia del siglo XV habría sido un interminable y sangriento doctorado. El padre de Vlad, Vlad II, ya había tenido que lidiar con esos tiempos violentos. Era caballero de la Orden del Dragón, creada para combatir a los turcos, y de ahí tomó su apellido Dracul. Por una travesura de la etimología, Dracul en rumano significa “el diablo”. Al pequeño Vlad, nacido en Transilvania en 1431, le correspondió el simpático sobrenombre de Draculea: hijo del diablo. Con el apoyo del rey de Hungría, papá Vlad llegó a voivoda (o sea, príncipe de Valaquia) a cambio de su apoyo en la lucha contra los impíos otomanos. Pero los húngaros sufrían tantas revueltas internas que no eran capaces de ayudarle a él en la defensa de sus territorios. Los turcos, en cambio, eran muchos y estaban muy bien armados y disciplinados. Nada más llegar al trono, con mucho sentido práctico –y poco ético–, papá Vlad decidió cambiar de bando. Ofreció tributo al sultán, le rindió un homenaje junto a 300 de sus nobles, besó el borde de su manto y, para que no quedase lugar a dudas, le entregó como rehenes a sus dos hijos menores: Vlad y Radu. Pocos hermanos han sido tan distintos entre sí como esos dos. Si Vlad era corpulento, Radu era un enclenque. Si Vlad mostró desde pequeño un valor rayano en locura temeraria, Radu era débil de carácter y diletante. Si Vlad tenía las cejas espesas, el labio inferior hinchado y unas fosas nasales como dos cráteres, Radu era famoso por su belleza física. Pero, sobre todo, si Vlad era un austero y reprimido moralista, Radu era la sensualidad en persona. Desde la pubertad despertó los apetitos del heredero del sultán, Mehmed, y aunque se resistió al principio, luego descubrió las ventajas y comodidades del intercambio de favores. Parece que Vlad no se adaptó tan bien. En realidad, tampoco se quedó tanto tiempo. En 1446, los húngaros vengaron la traición de su padre apaleándole hasta la muerte y negándole el derecho a sepultura. Su hermano mayor, Mircea, corrió la suerte inversa: lo enterraron vivo. De un día para otro, el pequeño Vlad se convirtió en heredero directo a príncipe de Valaquia. Pero el sistema de elección del voivoda no se basaba en la primogenitura. De hecho, dependía de una asamblea de los nobles eslavos llamados boyardos, que elegían entre los candidatos de la familia real. La elección solía realizarse según la conveniencia del momento. Y Vlad no convenía. Su primer gobierno con apoyo turco duró sólo dos meses antes de ser defenestrado. Su sucesor, Vladislav II, no se mostró hostil con el sultán, así que, a Turquía, el cambio le dio igual. Vlad perdió el respaldo otomano. Decepcionado y abandonado una vez más, el joven vagó durante los siguientes ocho años por Europa tratando de recabar apoyos políticos para recuperar el trono que consideraba legítimamente suyo. La oportunidad llegaría de las manos más inesperadas. Una disputa comercial con Hungría le costaría el trono a Vladislav II. El rey húngaro necesitaba un candidato más condescendiente para gobernar Valaquia, y se acordó de Vlad. Comenzaron los conciliábulos entre los húngaros – siempre dispuestos a olvidar que ellos habían matado a la familia Dracul– y los boyardos – siempre dispuestos a llegar a un acuerdo mientras no les tocasen la cartera–. Ya se sabe que en política la memoria es corta. Ni siquiera el propio Vlad se molestaba con problemas de conciencia. Para alcanzar su ansiado trono sólo tenía dos alternativas: aliarse con los turcos, que ya le habían traicionado, o aliarse con los asesinos de su padre y de su hermano. Optó por lo segundo. En 1456, a los 25 años, Vlad entró en Valaquia al mando de un ejército transilvano. No le costó mucho hacer prisionero al voivoda Vladislav y ejecutarlo frente a un público más ávido de espectáculo que de justicia. Así se inauguraba el principado de Vlad III, que en adelante añadiría a su nombre de Draculea el apelativo de Tepes (“el empalador”). Digamos que soy voivoda de Valaquia. Me amenaza, por un lado, un ejército de 100.000 hombres; por el otro, uno de 70.000. No cuento con mis boyardos, que han montado un sistema para limitar mi poder a sus caprichos. Mis campesinos están hartos de la explotación y se niegan a pelear. Mis antecesores han durado un promedio de tres años, dedicados exclusivamente a seguir durando. Soy un pelele político sin dinero, sin poderío militar y sin influencia sobre otros Estados. Sólo hay algo que puede mantenerme al mando: el miedo. Si no me sacan será porque no se atreven. Consciente de ello, Vlad siguió un orden muy riguroso en la administración de la violencia. Empezó ocupándose del enemigo interior. Siguiendo la costumbre, organizó un festín de Pascua para todos los boyardos con influencia en la elección del principado, unos 500. Cuando la fiesta estaba en lo mejor se le ocurrió un ingenioso juego de preguntas y respuestas. La primera pregunta era: ¿a cuántos voivodas habéis visto pasar? Los nobles se divertían. Varios mencionaron a seis, a ocho. Algunos de los más viejos recordaban hasta 30. La segunda pregunta era: ¿no os parecen demasiados? Ahora, los boyardos se carcajeaban. Son más que platos hay en esta mesa, son más que las jarras de vino que uno se puede beber. Se lo estaban pasando en grande. Vlad dio la respuesta ganadora: “Si han sido tantos es por culpa de vuestra infamia y vuestra traición”. A algunos se les cortó la risa al oírle, otros pensaron que era hora de irse a casa. Pero era tarde. Se abrieron las puertas del salón e ingresó la guardia personal de Vlad. Los nobles fueron capturados sin mucho esfuerzo. Suplicaron piedad, pero nadie les estaba escuchando. Les ataron las manos a la espalda y les dejaron los pies bien separados. Les colocaron boca abajo y lubricaron con aceite sus orificios posteriores. Luego, los verdugos introdujeron por ahí palos puntiagudos que afirmaron a martillazos hasta que penetraron unos 50 centímetros. Finalmente sembraron los palos como árboles en el suelo. La punta de los palos era roma, de modo que no perforaba los órganos internos; sólo los iba haciendo a un lado a su paso, buscando una salida, mientras los cuerpos descendían por su propio peso. Algunos tardaron en morir tres días. El empalamiento cumplía una función didáctica. Se realizaba en lugares transitados, como plazas y caminos, a modo de advertencia por si a algún otro gracioso se le ocurría traicionar al voivoda. Las víctimas se dejaban ahí durante meses, mientras los cadáveres se iban descomponiendo. Vlad repartió las propiedades de los boyardos empalados entre algunos nobles menores, varios monjes y muchos campesinos libres, para crear una nueva clase dominante leal a sus órdenes. Pero no debemos inferir de ello una actitud elitista por su parte. Vlad era muy democrático en su salvajismo. Su siguiente banquete fue para los mendigos y pordioseros de Valaquia. Esta vez, el juego de las preguntas era distinto: “¿Queréis veros libres de miserias y privaciones?”. Los mendigos querían. Para satisfacerlos, Vlad cerró las puertas de la sala y les prendió fuego. El problema de la pobreza estaba resuelto. A los gitanos también les ofreció una salida productiva. Reunió a unos 300, escogió a tres de ellos y los mandó asar. A fuego lento. A los demás les ofreció una opción: o se comían a sus amigos, o se enrolaban en el ejército. Los gitanos formaron a partir de entonces un contingente armado de dudosa heroicidad. El problema con los malos es que siempre creen que son buenos. Vlad estaba obsesionado con la virtud de su pueblo, que promovía con medidas drásticas. Si algo realmente le desesperaba era la infidelidad femenina. Las mujeres que engañaban a sus esposos eran empaladas por la vagina con hierros candentes. Sus órganos sexuales y pechos eran mutilados, y si su pecado era grave, se las desollaba antes del empalamiento. Sus hijos, por lo general, sufrían el mismo castigo. Si eran muy pequeños, los empalaban incrustados en los pechos vacíos de las madres. Vlad sabía por experiencia propia lo peligroso que podía ser en el futuro un hijo sediento de venganza. El infanticidio era el modo más práctico de curarse en salud. Sin embargo, no se puede acusar a Vlad de nepotista. Estaba dispuesto a impartir su peculiar sentido de justicia incluso contra sus seres queridos. Una vez, al verle deprimido, su amante le dijo para alegrarle que esperaba un hijo de él. Pero era mentira. Vlad la hizo revisar por unas comadronas. Tras certificar el falso embarazo la rajó personalmente de la pelvis al pecho en busca del supuesto bebé. Algunos biógrafos con influencia del psicoanálisis sugieren que su insólito despliegue de crueldad se debía a que Vlad era sexualmente impotente y sublimaba sus carencias sexuales a través de la tortura. Pero él se justificaría diciendo que la suya era una legítima preocupación por la sana moral de los rumanos. Bueno, probablemente no diría nada. Simplemente mandaría empalar al biógrafo. En todo caso, cabe decir en su favor que era igualmente cruel con los ladrones, a quienes, por lo visto, juzgaba tan réprobos como a los pobres, las mujeres, los niños y los gitanos. Conocedores de la severidad de los castigos –que incluían, aparte del consabido empalamiento, la pérdida de los ojos–, los amigos de lo ajeno contuvieron sus impulsos en Valaquia. Vlad estaba especialmente orgulloso del símbolo de su autoridad: la copa para beber de la fuente en la plaza de Tirgoviste. La copa era de oro puro y no estaba custodiada. Pero nadie se atrevió a robarla durante todo su reinado. El imperio de la ley y el orden, que le dicen. Pero hasta ahora sólo hemos hablado de la paz. Luego hubo una guerra. Y la cosa empeoró. Aparentemente, Vlad se habría podido ahorrar el enfrentamiento contra el poderoso imperio otomano. Pero es que el príncipe tenía muy malos modales. El emisario encargado de cobrar el tributo del sultán se presentó en su castillo con el turbante puesto. Y eso no le gustó. El turco le explicó que ésa era su costumbre, que ni siquiera ante el sultán se quitaba el turbante. Vlad dijo: “Quiero, entonces, confirmarte en tus costumbres”, y mandó clavarle el turbante a la cabeza. De más está explicar que no pagó el tributo. Para colmo, Vlad se dedicó a atacar las fortalezas turcas del Danubio. Quizá simplemente decidió adelantarse a la invasión que se produciría más tarde o más temprano. O quizá fantaseaba con liderar a la cristiandad en su cruzada contra los infieles. Eso al menos parece indicar la carta que envió al soberano de Hungría para convencerle de sumarse a los combates: “He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblucitza y Novoselo, donde el Danubio entra en el mar, hasta Samovit y Ghigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados […]; 1.350 en Novoselo, 6.840 en Silistria, 343 en Orsova, 840 en Vectrem, 630 en Tutrakan, 210 en Marotim, 6.414 en Giurgiu, 343 en Turnu, 410 en Sistov, 1.138 en Nicópolis, 1.460 en Rahovo…”. El escrito iba acompañado por dos costales llenos de orejas, narices y cabezas. Pero ni así convenció a nadie. Vlad tendría que enfrentarse solo al sultán Mehmed, que además estaba tan furioso que dirigiría personalmente a su guardia de élite, los jenízaros, y a su ejército de 100.000 hombres. Uno de ellos, por cierto, era un viejo conocido: Radu el Hermoso, el hermano de Vlad, el elegido del sultán para ocupar el trono de Valaquia tras la victoria. Como única estrategia posible, Vlad, que sólo contaba con 20.000 hombres, inventó la guerrilla: atacaba de noche y por sorpresa, rapiñaba la retaguardia turca, asesinaba a los soldados que se apartaban del grueso de la tropa. También tenía métodos para potenciar el valor de sus propios soldados: premiaba y condecoraba a los heridos por el frente; en cambio, a los que presentaban heridas por la retaguardia, señal de huida, los empalaba. Además ordenó a sus súbditos aplicar la estrategia de tierra quemada. Los valacos dejaron los pueblos y se refugiaron en las montañas con víveres y ganado. Los soldados turcos se desmoralizaban al no tener nada que saquear. El sultán continuaba su avance hacia Tirgoviste, bajo un sol abrasador y sin agua. Cada vez entendía menos qué tenía que ganar en esa guerra. La marcha duró siete días. El último de ellos encontraron el bosque de los empalados: 20.000 cadáveres sembrados en una extensión de 10 kilómetros cuadrados. Hombres, mujeres, niños cubiertos de cuervos y buitres que construían sus nidos en sus cavidades óseas. Tras el bosque estaba la capital abandonada y vacía. Mehmed dejó ahí a Radu, un heredero legítimo que pronto consiguió el apoyo de los boyardos, hartos de los excesos del anterior voivoda y ansiosos de paz con los turcos. Vlad huyó a Hungría. Sus aliados le habían abandonado, su hermano ocupaba el trono de Valaquia y su mujer se había suicidado ante la inminencia de la derrota. Pero aún no terminaban sus problemas. Los húngaros interceptaron unas supuestas cartas de Vlad ofreciéndole una alianza al sultán. Fue a Buda en busca de ayuda y sólo consiguió hacerse arrestar. Su cautiverio duró 12 años, pero no parece haber sido especialmente duro. Se trató más bien de un arresto domiciliario. El rey de Hungría se complacía mostrándoselo a sus huéspedes, como una bestia de feria conocida por la leyenda de su crueldad. Quién sabe si Vlad también se divertía con eso. Tenía otros hobbies. Cazaba ratones y los empalaba. Compraba pájaros en el mercado sólo para atormentarlos y dejarlos en libertad. Una vez, un alguacil entró en su casa sin avisar, durante la persecución de un ladrón. Vlad lo mató. Explicó que no se entra así en casa de un príncipe. Al rey húngaro le pareció muy gracioso. Pero en política, la memoria es corta. Los conflictos en Valaquia continuaron. Radu murió asesinado o en combate, ni siquiera se sabe. Los turcos volvieron a atacar. Los europeos necesitaban al mejor jefe militar que se les había enfrentado. Una vez más, Vlad Drácula volvió a Valaquia para enfrentarse a Mehmed. Hay tres versiones de lo que ocurrió entonces. La primera dice que Vlad murió en combate; la segunda, que sus hombres le confundieron con un turco y lo mataron; la tercera, que un sicario le degolló por la espalda. En cualquier caso, todos tenían razones para hacerlo. La supervivencia de Vlad entre valacos, turcos y húngaros era imposible. A petición de Mehmed, decapitaron su cuerpo. Enterraron el tronco en el monasterio de Snagov y enviaron la cabeza al sultán conservada en miel para que la exhibiese clavada en una lanza. Años después, el hijo de Vlad, el último Drácula, gobernaría y moriría asesinado, como todos sus familiares. Un grabado de la época muestra a Vlad almorzando apaciblemente al lado de un bosque de empalados. Frente a él, uno de sus empleados trocea a un cadáver. Sin embargo, Vlad no come carne humana ni bebe sangre, sólo almuerza. En la mesa hay pan, quizá un guiso. El grabado forma parte de las fuentes de la historia de Vlad, que se convirtió en el primer best seller del mundo antes que la Biblia. Las crónicas alemanas hablan de él como un monstruo; las rusas, aunque no ahorran detalles sobre su crueldad, le consideran un hombre justo que defendió a los suyos contra los extranjeros y los nobles corruptos. Incluso muchos rumanos le consideran un héroe nacional, pero uno de ellos parece haber sido el dictador Ceausescu, que no resulta una buena referencia. A lo largo de la historia, esas leyendas, que tienen mucho de tradición oral y seguramente de exageración, jamás se mezclaron con las de los vampiros –mugrientos muertos-vivos putrefactos y sin glamour– que abundaban en Rumania. Hasta la llegada de Bram Stoker. Stoker convirtió al desagradable engendro en un refinado conde centroeuropeo, haciéndole más digerible para el lector victoriano, y barnizándolo, por supuesto, con una pátina de atractivo sexual. No está claro cuánto investigó Stoker realmente y cuánto fue producto de su calenturienta imaginación. Está claro que Vlad, el hijo del diablo sediento de sangre cuya cabeza fue arrancada y clavada en una estaca, el príncipe que peleó contra tres religiones y cuya alma vagaría por la tierra rechazada de todos los paraísos, daba juego para todo tipo de fábulas. Pero había cosas que ni el talento literario de Stoker podía prever. En 1931, un equipo de arqueólogos exhumó el sepulcro de Vlad Drácula en el monasterio de Snagov. En el interior sólo encontraron huesos de animales. Utilidades