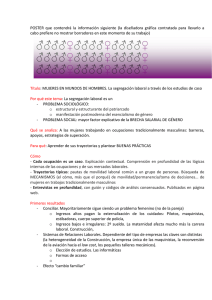

Análisis de la segregación laboral.

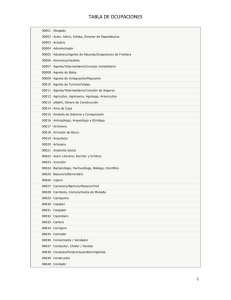

Anuncio