SUFRIMIENTO Y DEPENDENCIA

Anuncio

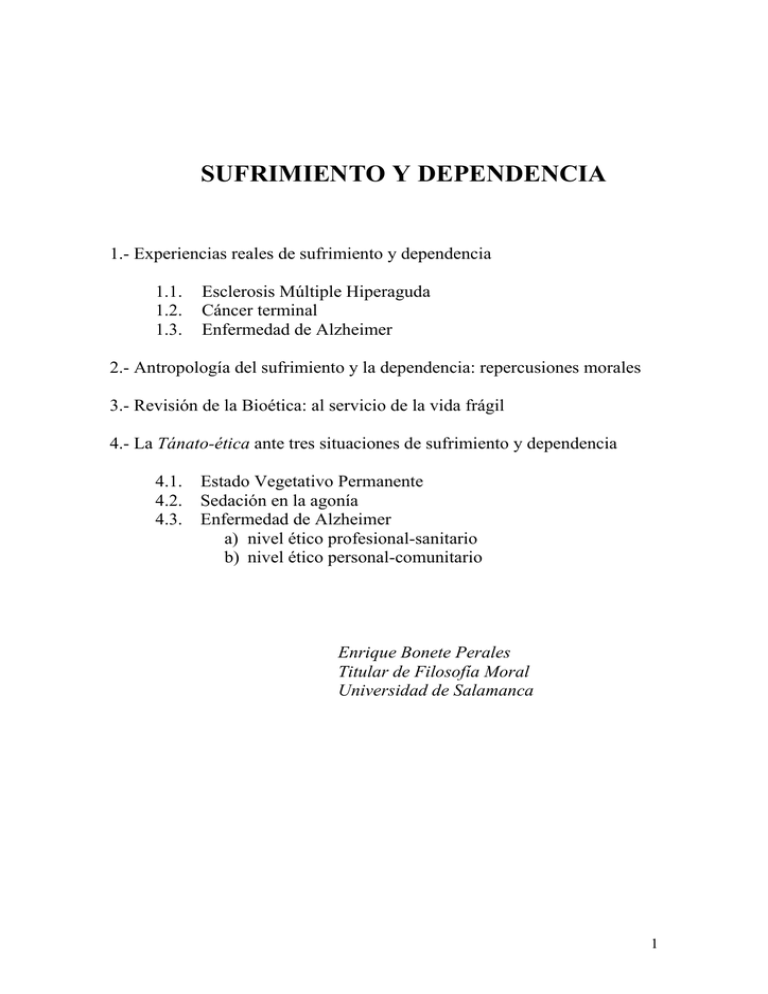

SUFRIMIENTO Y DEPENDENCIA 1.- Experiencias reales de sufrimiento y dependencia 1.1. 1.2. 1.3. Esclerosis Múltiple Hiperaguda Cáncer terminal Enfermedad de Alzheimer 2.- Antropología del sufrimiento y la dependencia: repercusiones morales 3.- Revisión de la Bioética: al servicio de la vida frágil 4.- La Tánato-ética ante tres situaciones de sufrimiento y dependencia 4.1. Estado Vegetativo Permanente 4.2. Sedación en la agonía 4.3. Enfermedad de Alzheimer a) nivel ético profesional-sanitario b) nivel ético personal-comunitario Enrique Bonete Perales Titular de Filosofía Moral Universidad de Salamanca 1 SUFRIMIENTO Y DEPENDENCIA Enrique Bonete Perales Titular de Filosofía Moral Universidad de Salamanca Quisiera iniciar esta intervención pública sobre Sufrimiento y Dependencia de un modo especial, alejado, en principio, de la teoría ética. En esta ocasión será (1) la narración breve de tres experiencias que han padecido varios amigos íntimos la que introducirá y enmarcará mis posteriores reflexiones éticas que hoy quisiera ofrecerles. No se trata de ficciones literarias, sino de acontecimientos reales de los que he sido privilegiado testigo. De este modo se nos iluminará con cierta plasticidad el núcleo ético del problema que hemos de tratar en esta sesión. Convendrá también, a fin de acotar el ámbito de mis reflexiones, (2) expresar la base antropológica del sufrimiento y la dependencia, así como sus implicaciones en la reelaboración de la filosofía moral. A continuación haré referencia a (3) las repercusiones que, a mi modo de ver, comporta para una nueva función de la Bioética la constatación de aquella constitutiva fragilidad, de nuestra condición de seres sufrientes y dependientes. Y por último, habrá que proponer también, desde lo que denomino Tánato-ética, (4) algunos criterios morales básicos que eviten la reivindicación de la eutanasia y orienten las decisiones médicas y familiares en los momentos finales de la existencia de un ser enfermo, cuando el sufrimiento emerge no sólo en quienes se encaminan hacia la muerte, sino también en aquellos que les cuidan. 1.- Experiencias reales de sufrimiento y dependencia 1.1. Esclerosis Múltiple Hiperaguda Jesús y Margarita tienen cinco hijos (cuatro chicas –dos gemelas de 15 años, las otras de 9 y 7- y un niño pequeño de dos años). Jesús es profesor de Física y Química en un colegio de secundaria. Margarita es enfermera en el Hospital Clínico de Salamanca. Cuentan cada uno con unos cuarenta años. Esta madre trabaja media jornada en el hospital para atender mejor a sus cinco hijos. De vez en cuando tiene fuertes dolores de cabeza que le llevan a pedir la baja. Va a diversos especialistas. Le diagnostican sinusitis. No mejora. Uno de los días de mayor incomodidad sufre un brote de Esclerosis Múltiple. Es ingresada en el hospital. Queda paralizado el lado derecho de su cuerpo. A duras penas puede caminar. Habla con dificultad. Ante tan inesperada adversidad, Margarita no 2 muestra rebeldía ni amargura, sí confianza en Dios. Su única preocupación es el cuidado de sus cinco pequeños: “¿Qué será de ellos si la enfermedad se agrava?”. Así transcurren unas semanas. Hasta que otro brote mucho más fuerte le deja postrada y en estado de “coma vigil”. Tras un breve periodo en el hospital, y constatando los médicos que su situación es irreversible, decide Jesús, su marido, instalarla en el domicilio familiar. Transcurre todo el día semidormida. Unas horas está sentada en una silla de ruedas y el resto del día en cama. Jesús suele recordar la última oración de Margarita poco antes de que sufriera la lesión cerebral irreversible: “Dios mío, cuida de nuestros hijos, de mi marido, y haz de mí lo que quieras”. Hace ya diez años que sufrió aquél primer brote de Esclerosis. Sus hijos han vivido esta década alrededor de su madre enferma, inconsciente, totalmente dependiente de los cuidados de sus seres queridos y de una señora contratada para que durante las mañanas, mientras todos van al colegio, pueda estar atendida Margarita. Los hijos y el padre, tras el primer impacto de la enfermedad, quedan sobresaltados por la incertidumbre del desenlace. Se han ido adaptando a las nuevas circunstancias familiares. Hablan con su madre por si les escucha. Le comunican sus problemas y tareas. Rezan con ella los domingos. Todos han aprendido a alimentarla, limpiarla, atenderla. La alimentan e hidratan por sonda nasogástrica. Se distribuyen bien las tareas domésticas y siempre está alguno de sus hijos al cuidado de la madre. Y especialmente, el marido, Jesús, cuando acaba su jornada docente, está con ella, velando y vigilante porque, tras diez años de postración e inconsciencia la situación es cada vez más precaria. Cualquier resfriado puede desencadenar la muerte. Margarita sigue en estos momentos necesitando de los cuidados de sus seres queridos. Es una persona “dependiente” que, aparentemente, no sufre. Los familiares son quienes durante años han padecido el impacto de tan enigmática enfermedad. Los hijos y el padre, desde la fe cristiana, se han situado ante este sufrimiento con una entereza fuera de lo común. Las hijas han crecido y madurado, han atravesado la adolescencia amando a su madre, girando a su alrededor, como atraídas por la presencia de una debilidad luminosa. El niño pequeño, que tenía dos años cuando su madre sufrió el primer brote de Esclerosis, hoy tiene doce. No sabe lo que es tener una madre sana. Con ella ha hablado durante años sin recibir nunca respuesta alguna. El cuerpo materno ha sido acariciado sin poder responder con ternura a sus hijos. Con la silenciosa presencia de su madre postrada en la cama ha crecido el pequeño del hogar, han madurado las cuatro hijas, se ha fortalecido en la soledad su marido, Jesús, un hombre interrogado por Dios, un cristiano que contempla cada día en el lecho conyugal a su esposa frágil, indefensa, debilitada, yaciente, como presencia real de la cruz de Cristo… Margarita es una persona “dependiente”, en Estado Vegetativo Permanente. Ellos una familia unida alrededor del cuerpo silencioso de la madre. Aún vive. Hasta hoy a ella cuidan, hasta hoy a ella hablan escuchando ecos de afecto a través de su mirada ausente. 3 1.2. Cáncer terminal Luis es coronel del ejército español. Ha estado en la reserva muchos años. Casado con Juani. Tiene cuatro hijos. Un militar excelente que cuenta con numerosos premios y condecoraciones relacionadas con el tiro de precisión y otros méritos. A pesar de sus 65 años su apariencia es de fortaleza física. Lleva casi dos décadas viviendo en Holanda, cerca de Utrech, donde marchó con su mujer, Juani, y sus dos niños pequeños como familia en misión del Camino Neocatecumenal para evangelizar en determinadas zonas y parroquias impulsado por un obispo de Holanda. A sus cincuenta años tuvo que aprender el holandés, difícil lengua, para poder anunciar a Jesucristo en aquél país del norte. Hace algo más de un año se dio cuenta de la existencia de una extraña mancha negra en la cabeza que poco a poco iba creciendo. Va al dermatólogo. No le agrada el aspecto de la mancha. La biopsia confirma un melanoma en la piel. Tiene que ser operado con urgencia. Le quitan el melanoma de la cabeza y le hacen un injerto con piel de la pierna. Han de intervenir de nuevo a los pocos meses para extirparle los ganglios en una arriesgada operación. Parece que ahora los oncólogos han conseguido eliminar toda la zona dañada. Le realizan diversas pruebas. Han de aplicarle inmunoterapia. Con el “interferón” tratan de que la enfermedad no pueda volver a reproducirse. Los meses trascurren con fuertes dolores y graves molestias por el cuello. Duerme muy mal. Su mujer, Juani, siempre a su lado, día y noche. En medio de esta situación de sufrimiento y dolores, el matrimonio se encuentra en paz, sin angustias ni miedos… Parece que mejora, según los reiterados análisis. Sin embargo, empiezan a salir diversos bultos oscuros por otras zonas del cuello y de la cabeza. De nuevo otras dos operaciones, pero no es posible ya parar la metástasis. Cualquier intervención quirúrgica es inútil. Cuando el cirujano se lo comunica con pena a Luis, éste le anima diciéndole que no se preocupe, que “el Cielo esta abierto para todos”. Aumentan de tamaño los tumores. Una mancha negra se extiende por el pecho. Luis está cada vez más débil y delgado. Casi no come. Sólo bebe. Sigue hablando, aunque con dificultad. Nos comunica esperanza a quienes lo visitamos. Nos habla de la cruz, de la resurrección, de la garantía de la vida eterna, del amor de Cristo, de la necesidad de evangelizar, de no temer la muerte… Tiene muchos dolores y molestias. Le van dando diversas dosis de analgésicos. Se le aplica un tratamiento nuevo, casi experimental. No funciona. Nada queda por hacer. Sabe que dentro de unas semanas, pocas, va a morir. Mira a la muerte sin miedo, en paz, unido a Cristo, acariciando siempre la mano de su inseparable Juani. La medicina es impotente ante tal tipo de cáncer. La situación, humanamente, podría ser desesperante, desoladora, horrible. Pero no, el matrimonio transmite serenidad. Su mujer, Juani, se ha convertido en el mejor apoyo. Con él está siempre. Viven ambos la enfermedad como un momento privilegiado y definitivo de su matrimonio para acercarse más a Cristo. No hay desesperación ni rebeldía, ni 4 angustias o penas. Luis ha vivido todas estas operaciones y dolores con paz, con fe, sin derrumbarse. Confiando en que tan letal enfermedad es lo mejor para él y para su familia. Afirma que Cristo le consuela, que vive una especial intimidad con Él, que pronto le llevará con el Padre… Reiteradamente expresa el deseo de ser enterrado en Holanda, tierra de misión, en el pequeño cementerio ajardinado de la primera parroquia en la que evangelizó hace 18 años con la debilidad de un inmigrante por Cristo. Luis día a día se va consumiendo, agotando, “durmiendo en el Señor”... Muere en casa, rodeado de sus hijos y de sus numerosos amigos, también holandeses. Sólo está inconsciente dos días, durante los cuales le acompaña la oración continuada de su familia, amigos y hasta interrogados vecinos. Y ahora, desde hace un par de meses, en aquél pequeño jardín de la parroquia holandesa reposan los restos mortales de un hombre, tan fuerte físicamente como humilde en el espíritu. 1.3. Enfermedad de Alzheimer Elvira trabaja en un supermercado. Tiene algo más de cuarenta años. Revisa la colocación de los productos y el funcionamiento de los empleados. Vive con sus padres, ya mayores: Manuel y Petra. Tiene otras hermanas y hermanos que están casados y con sus respectivas familias habitan en diversas ciudades alejadas de Salamanca. Su madre tiene 79 años. Y su padre 82. Las circunstancias aconsejan dejar el trabajo. Empiezan los problemas de salud en sus progenitores. Su padre padece de los pulmones. Hay que cuidarlo y atenderlo de un modo especial. Cada vez está más tiempo postrado en la cama. No tiene fuerzas. Le falta oxígeno. Su madre, Petra, poco a poco va perdiendo memoria. Elvira se preocupa por las cosas que hace y dice su madre. Sospecha que puede tener algún trastorno mental propio de la edad. Los especialistas le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. La noticia es impactante. Su padre no puede asimilarlo y no comprende los trastornos de su mujer, que va alejándose de él hasta considerarlo ya un extraño en casa. “¿Cómo es posible que mi mujer me mire como a un bicho raro?”, se queja el anciano Manuel. Elvira se encuentra sola con dos padres mayores separados por un abismo mental infranqueable. El Alzheimer va minando las facultades de la madre. Los años van pasando. Su padre empeora. Es ingresado en urgencias. Muere a los pocos días. La madre no es consciente de la situación. Ni siquiera conoce ya a sus otras hijas que a temporadas vienen a Salamanca para cuidar de ella. De vez en cuando, en momentos de cierta lucidez, pregunta por su marido. “Ahora viene. Ha ido a comprar el periódico”, le suele responder Elvira con delicadeza. Se tranquiliza. Pero tiene largas horas de inquietud desbordante. Quiere salir a la calle. No para de moverse por la casa. Repite monótonamente frases carentes de sentido. La única voz que reconoce es la de su hija Elvira. Por ella se deja acariciar. Sólo de su mano acepta recibir la comida y sólo por ella se deja conducir a la habitación 5 para dormir. Los años van transcurriendo con lentitud. Las medicinas hacen su efecto y detienen transitoriamente el progresivo deterioro de la madre. Pero los años pasan. La enfermedad progresa. Cuando ya han trascurrido casi diez años desde que se le diagnosticó el Alzheimer, la situación empeora sin remedio. Elvira está siempre con su madre. No vive amargada, ni triste, ni abatida. Al contrario, una alegría fuera de lo común transmiten sus palabras y su rostro. Es feliz de cuidar a su madre; la trata como a una hija. La contempla como a una hermosa niña que hay que bañar, peinar, alimentar, contar cuentos… “Es mi madre. Es mi niña del alma. Es para mí Jesucristo crucificado a quien he de limpiar las llagas”, nos comunica con reiteración cuando mi mujer y yo la visitamos. Contrariando su anterior y agitada vida social, Elvira no quiere salir, ni viajar, ni vacaciones, ni separarse de su madre. “Esta es ahora mi misión. Esta es la voluntad de Dios para mí. Rezo por ella, rezo con ella. Rezad para que yo no desfallezca”. Nos repite. Las noches transcurren con cierta calma; los días son interminables. Elvira siempre está en casa o con su madre dando un pequeño paseo. No la abandona casi nunca, aunque estén sus hermanas atendiendo a Petra. Sólo la presencia de Elvira serena las inquietudes maniáticas de una anciana deambulante, sin consciencia, sin memoria, sin identidad, sin mente. La madre ríe, la madre llora, la madre grita, la madre no para de articular incomprensibles palabras. Sólo los tranquilizantes la duermen durante horas. Elvira está con ella. La madre es una “persona dependiente”. Sin esta hija soltera, el único referente, enloquecería más rápido la anciana Petra. La madre no sufre. La hija sí. La cruz es dolorosa y gloriosa al mismo tiempo. Se sufre y se ama. Se llora en ocasiones ante una madre que cae hacia un abismo sin fondo. Un día la mente de Petra oscurece por completo. Su cuerpo se detiene. Todo ha concluido. Diez años han vivido –y sufrido- estas hermanas sirviendo a quien nada podía ya agradecer. Al final ni a Elvira podía reconocer. Han transcurrido ya varios años sin Petra. Elvira vive sola. Aún recuerda de vez en cuando, a pesar del sufrimiento padecido, aquella hermosa y feliz etapa de su vida entregada a una madre frágil, ausente, amada hasta el límite… *** *** He aquí tres experiencias de grave dependencia: La Esclerosis Múltiple Hiperaguda que postra en estado vegetativo permanente a una mujer de cuarenta años; el Cáncer terminal, que en unos pocos meses reduce el cuerpo de un hombre fuerte a una flaqueza inusitada; la Enfermedad de Alzheimer, que encamina la mente de una mujer de más de setenta años hacia una acelerada demencia. Si bien es verdad que el modo cristiano de enfrentarse a estas experiencias humanas de dolor y sufrimiento no abunda en nuestra sociedad secularizada y laicista, sin embargo puede decirse que no dejan de ser excepcionales estas situaciones de dependencia y enfermedad. Cada vez son más numerosos los casos de personas jóvenes, maduras y ancianas que se hallan postradas, débiles, enfermas, inconscientes, solas, dependientes: sufren ellas, pero también los familiares que las cuidan, que por su bienestar se desvelan días y noches. ¿Qué debemos hacer ante 6 estas situaciones límite? ¿Cómo enfrentarnos a la enfermedad, la vejez, el declive y la muerte? 2.- Antropología del sufrimiento y la dependencia: repercusiones morales Según las experiencias reales narradas, los conceptos de “dependencia” y “sufrimiento” denotan un significado delimitado. Normalmente se considera que el sufrimiento se refiere a la dimensión psíquica o moral del sujeto humano, a diferencia del dolor, que remite sobre todo a una sensación más bien somática. Bien es verdad que si, científicamente, es posible distinguir entre dolor físico y sufrimiento psíquico, difícil resulta en la vida real percibir tales matices. Los dolores del cuerpo generan sufrimientos en la mente, pero también los sufrimientos morales, espirituales, psíquicos, producen agudos dolores corporales. Y, por otra parte, si la “dependencia” parece remitir a una circunstancia especial según la cual un ser humano necesita de otros para realizar las actividades cotidianas, por incapacidad transitoria o definitiva, originada por enfermedad, accidente o edad, se ha de afirmar también que la realidad de la dependencia constituye un aspecto constitutivo de la vida humana. No se trata de que podemos en alguna ocasión necesitar las atenciones de los otros para vivir, sino de que, más bien, la naturaleza humana es esencialmente dependiente. El niño en el seno materno, nada más nacer, durante años, es un ser que depende de otros para crecer, madurar, ser persona. Pero no sólo el infante. Cualquier ser humano durante toda su vida, aunque pretenda vivir independiente y autónomo, su ser moral, su personalidad, requiere la presencia de otros para desarrollarse, para alcanzar su plenitud. La dependencia también remite a la necesidad de la relación con otros para ser persona, para alcanzar determinadas virtudes, para tomar importantes decisiones. A ello se añade que, efectivamente, nadie está libre de llegar a ser una persona dependiente en sentido físico (y no sólo en sentido moral o psicológico). Los accidentes son imprevisibles, inesperados y azarosos. Las enfermedades son sobrevenidas. Cualquier persona, niño, joven, adulto, maduro, anciano, puede pasar en breve tiempo de una “vida independiente”, tranquila, cómoda, ágil, a una situación de postración, dependencia, enfermedad, dolor, hospitalización, inmovilidad, perturbación mental, crisis espiritual, accidente laboral, accidente de tráfico, muerte repentina. Es tan variable y flexible el cuerpo y la psique humanos, son tan débiles y propensos al desequilibrio, que no es del todo desacertado afirmar como postulado antropológico la constitutiva fragilidad de la persona. “Ser hombre” no sólo implica “ser mortal”, como la cultura greco-romana en diversos contextos literarios y bélicos acentúo, sino que sobre todo implica “ser frágil”. Hasta el punto es así que podemos pensar que no se trata de que seamos mortales por ser frágiles, sino, más bien, somos frágiles además de mortales. Es posible imaginar a alguien que muere en la plenitud de la vida y del vigor físico. Y a personas especialmente débiles y enfermizas que viven durante muchísimos años. Por tanto, “ser frágil” y 7 “ser mortal” no es lo mismo, antropológicamente hablando, aunque ambas experiencias son propias de todo ser humano. Bien distinto resulta preguntarse por el sentido del sufrir cuando gozamos de salud que cuando la debilidad y el dolor afectan a nuestro cuerpo o psique. La experiencia de estar sufriendo o muriendo es intransferible, personal, absoluta. Sólo desde ella se percibe con lucidez especial si la fragilidad y el dolor que me invaden son aniquiladores o portadores de un significado moral y espiritual gracias a los cuales mi ser personal madura, se perfecciona, o se hunde en el absurdo, la desesperación y la nada. En no pocas ocasiones se ignora que los filósofos que elaboraron complejas teorías éticas, así como los seres autónomos que han de realizar acciones morales, no están exentos de debilidad y vulnerabilidad; también a ellos, pronto o tarde, les afectará irremediablemente la constitutiva fragilidad del cuerpo. No se trata, pues, de que la ética filosófica haya de recomendar de vez en cuando compasión, responsabilidad, solidaridad, etc. ante el sufrimiento ajeno y el seguimiento de algunas pautas de comportamiento que beneficien a los seres dependientes. El problema es más profundo y radical. Me atrevería a afirmar que el sentido principal del quehacer ético filosófico no es otro que mostrar las implicaciones morales que originan los diversos tipos de debilidad humana. A mi juicio, el motor de la reflexión moral no es otro que la constatación del sufrimiento físico y psíquico, de la dependencia que nos constituye a los humanos. E incluso cabe aseverar que un criterio principal de la moralidad podría formularse, al estilo kantiano, en estos términos: obra de tal modo que contribuyas siempre a mejorar las condiciones de los menos favorecidos, sufrientes, dolientes, dependientes y discapacitados que cerca de ti se hallan. O dicho de otro modo: hacer el bien, en términos morales, significa que a través de tus decisiones y acciones quien no es, no tiene, no puede, no sabe… llegue a ser, tener, poder, saber… Por consiguiente, no se ha de ignorar nunca que todos, por constitución antropológica y en tanto que seres temporales, hemos sido en el pasado (durante la gestación, lactancia, niñez, infancia), podemos ser en cualquier momento presente (por accidente o enfermedad), y con toda probabilidad llegaremos a ser en el futuro (por la vejez, el deterioro físico, y el proceso de morir), seres humanos sufrientes, dolientes, dependientes. Lo cual, como veremos, aunque con brevedad, comporta la conveniencia de revisar algunos planteamientos dominantes de la Bioética en nuestra cultura posmoderna. Tan relevante campo de la investigación y de la práctica, dada su estrecha relación con la ética filosófica, no debe obviar, so pena de aniquilar sus propios objetivos sociales más dignos, la situación de fragilidad, vulnerabilidad y debilidad en que viven –vivimos- los seres humanos, desde la fecundación -origen de la vida humana- hasta la muerte, final de la existencia espacio-temporal. A nadie se le escapa, con un mínimo de observación del fenómeno de la moralidad, que el modo más correcto de pensar la ética consiste en esclarecer la relación que han de establecer quienes son sujetos libres y autónomos con quienes 8 viven de un modo directo la debilidad, la dependencia, la fragilidad. Aunque resulte a primera vista un tanto llamativo, es correcto afirmar que obrar moralmente no es otra cosa que “cuidar de otro”, responder de otro. Así cabe interpretar la célebre reflexión del filósofo alemán y judío, Hans Jonas, sobre la responsabilidad moral (Principio de responsabilidad, Herder, Barcelona, 1995). Si bien construye su teoría ética refiriéndose al temor de que las consecuencias de los avances científicos sean destructivos para la vida humana en la tierra, a la hora de explicar en qué consiste esencialmente la actitud de la responsabilidad moral llega a afirmar que ésta tiene como paradigma y arquetipo la relación de los padres con los hijos lactantes y frágiles, sumamente dependientes de las decisiones de los adultos. Ser responsable viene a ser la “respuesta” que un adulto emprende ante la urgencia, precariedad y necesidad de un niño recién nacido, cuya presencia desencadena la obligación de ser cuidado por parte de quien tiene el poder y la capacidad de obrar. Ser responsable, en términos morales, significa, pues, cuidar de quien necesita ser cuidado. Y otro filósofo judío, el francés Emanuel Levinas, construye su reflexión ética mostrando las implicaciones que comporta la presencia del rostro desnudo del otro en mi conciencia (Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 1977). El rostro es la imagen de la fragilidad, de la debilidad de todo ser humano. La presencia ineludible del otro es la que me impulsa a ser moral, no mi autonomía ni mi libertad. Más bien es la heteronomía procedente del ser del otro, siempre necesitado, la que hace de mí un sujeto moral. Por tanto, el rostro humano, vulnerable y frágil, me convierte en responsable ante la debilidad ontológica de cualquier persona cercana. Por consiguiente, y teniendo de base estos dos modelos de la responsabilidad, se puede mantener que la vida moral se construye casi siempre como una reacción ante el otro que de mí necesita, y mucho más cuando éste no sólo es un otro humano ante mi yo, sino un ser realmente enfermo, frágil, dependiente, sufriente, muriente. Con lo dicho se nos manifiesta de modo claro que el horizonte de todo obrar moral consiste en cuidar del necesitado (en todos los sentidos), responder ante sus sufrimientos. Para ello se requiere ser consciente de la vulnerabilidad ajena y propia como realidad constitutiva de todo sujeto moral y del ser humano en general. Quien no sabe lo que es cuidar y responder ante la dependencia del otro, no sabe nada de lo que significa obrar moralmente. Somos seres indigentes, contingentes, finitos. La fragilidad nos constituye como humanos y su superación o alivio acaba siendo el móvil de la acción, e incluso el fundamento de toda moral. Hemos llegado a ser alguien, un sujeto ético, porque otros nos han cuidado, se han desvelado por nosotros, han paliado nuestra dependencia y debilidad. Nadie es capaz de darse a sí mismo su ser moral, como nadie es capaz de subsanar por sí mismo su propia fragilidad sin la ayuda de otro. En sentido estricto, no somos autosuficientes, ni plenamente autónomos. Afirmar lo contrario es una ingenuidad antropológica. Yo, en mi dependencia originaria (ontológica) he sido cuidado por otros seres morales, y para alcanzar un mínimo grado de moralidad he de buscar aliviar las dependencias, transitorias o perennes de quienes me rodean. Al ser la 9 fragilidad aquella realidad antropológica que nos constituye, desde ella se nos impulsa tanto al agradecimiento por la ayuda recibida como a la compasión ante el sufrimiento que otro experimenta. Sin compasión lo genuino del obrar moral no puede desarrollarse; sería el egoísmo el motor de la acción, es decir, el impedimento radical de buscar el bien del otro sufriente y dependiente, sentido y dirección de toda ética –y Bioética- que quiera ser auténtica y significativa para el hombre, para cada persona. 3.- Revisión de la Bioética: al servicio de la vida frágil El hecho antropológico de que la realidad humana es constitutivamente dependiente ha de ocasionar una revisión seria de la Bioética contemporánea, así como de la redistribución de los bienes y servicios en las sociedades democráticas que pretendan la creación de instituciones sanitarias justas. Hemos constatado ya que no sólo los accidentes (laborales, de tráfico), ni las enfermedades esporádicas son las causas principales que ocasionan discapacidad y dependencia, sino que el propio proceso temporal de la existencia humana genera diversos factores debilitantes en el origen, desarrollo y final de la vida personal. Nuestra frágil constitución antropológica ha de hacer recapacitar a los expertos en Bioética a fin de que sea posible articular mecanismos médicos y científicos con los que contribuir a facilitar el desarrollo de una existencia digna, a pesar de las limitaciones, discapacidades y situaciones de dependencia que a todos pronto o tarde nos afectarán. Bien sabido es que la Bioética como área de conocimiento surgió a comienzos de los años setenta en EE.UU, con el objetivo principal de encontrar orientaciones morales para proteger el origen, desarrollo y fin de la vida humana, tanto desde el enfoque de la “Macro-Bioética” globalizadora de Potter (especialmente sensible a la supervivencia de la especie humana en peligro por los efectos negativos en la naturaleza de los avances tecnológicos), como en la más concreta perspectiva de la “Micro-Bioética” de Hellegers (centrada en los problemas morales derivados de una reproducción asistida). Sin mayores precisiones, se podría aseverar que en el origen ambientalista, por un lado, y reproductivista, por otro, los inicios de la Bioética se explican por el afán de proteger tanto la especie humana amenazada (Potter), como los sorprendentes comienzos de la débil vida humana en el seno materno (Hellegers). En este contexto social y médico de la Bioética se pretendía buscar una serie de principios éticos y criterios morales con los que pudiera protegerse con mayores garantías el origen y desarrollo de la vida humana, especialmente frágil y vulnerable. Y si este afán “proteccionista” hoy en día es olvidado por la práctica de la Bioética, significa que nos hallamos ante una desviación y desvirtuación de lo que “debería” de ser la preocupación central de tal área de investigación y práctica social. He mostrado en otro estudio (“La necesaria ramificación de la Bioética”, en M.T. López de la Vieja -ed.-, Bioética. Entre la medicina y la ética, Ediciones de 10 la Universidad de Salamanca, 2005, pp. 61-82) que en nuestras circunstancias académicas y sociales conviene reivindicar la diversificación de una serie de ramas de este campo teórico-práctico en aras de una mayor fecundidad y autonomía de las mismas, sin por ello romper sus conexiones fundamentales y el enfoque interdisciplinario de determinados problemas bioéticos. Estas eran las ocho ramas que propuse: 1) Ética clínica, 2) Ética sanitaria, 3) Ética bio-médica, 4) Ética de la reproducción, 5) Gen-Ética, 6) Éco-ética, 7) Zoo-ética y 8) Tánato-ética. A la luz de las reflexiones anteriores sobre la fragilidad y dependencia de la existencia humana, creo que es posible revisar cada una de estas ramas (aunque aquí me ceñiré a la 1, 2, 3, y 8, por su mayor conexión con el hilo argumental de esta ponencia) a fin de mostrar de qué modo muestran su sensibilidad ante el innegable presupuesto antropológico de la dependencia. Según mi interpretación, en el núcleo de cada una de estas ramas nos encontramos con la urgencia de proteger la vida humana frágil en sus diversas fases y contextos. Veamos, aunque sea esquemáticamente, el impacto que la constatación de la existencia dependiente y sufriente comporta en los diversos quehaceres de la actividad bioética que más directamente atañen al ser humano débil que se halla al final de la existencia (sin tratar ahora, por motivos metodológicos, lo referente a la fragilidad de los inicios de la vida, que entre las ramas señaladas es objetivo de la Ética de la reproducción y de la Gen-ética, ni la vulnerabilidad de la naturaleza, que analiza la Eco-ética, o la de los animales, estudiada por la Zoo-ética). 1. Ética clínica: Se centra sobre todo en la dimensión moral del ejercicio profesional de la Medicina y Enfermería en las que el núcleo ético no es otro que el esclarecimiento de las decisiones tomadas durante la relación interpersonal sanitarios-pacientes. A nadie se le escapa que en realidad lo que pretende tal rama de la Bioética es articular criterios y virtudes que protejan al ser más débil en este tipo de relaciones asimétricas: el paciente. El médico conoce los síntomas y el enfermo padece los dolores. Tal asimetría no puede justificar que el “débil” deje de ser tratado como persona y sujeto moral competente. La ética clínica desarrolla las dimensiones morales presentes en el tratamiento de la persona sufriente por parte de quienes conciben su tarea profesional como un “servicio” a los ciudadanos que padecen dolores agudos, crónicos o terminales. En este marco se ha desarrollado de modo fecundo la aplicación de los cuatro célebres principios (autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia) buscando siempre que los pacientes no sufran un menosprecio en su condición de personas. Pero también se ha potenciado lo que con acierto se denomina “ética del cuidado”, que ha de ser particularmente sensible al sufrimiento de quienes, por su escasa salud, son seres dependientes, que padecen graves enfermedades o un envejecimiento gradual. 2. Ética sanitaria: Encuadra los problemas sanitarios en un marco más amplio que el de la estricta relación médico-enfermo: la conexión entre las instituciones y organizaciones sanitarias como modelos sociales y políticos 11 normativos. Se sitúa pues en el marco organizacional y económico desde los cuales, con criterios de justicia, sobre todo, se han de gestionar los escasos recursos técnicos, terapéuticos, hospitalarios y farmacéuticos existentes en una determinada sociedad (aspecto éste cada vez más debatido en el seno de los comités de ética), buscando siempre el mayor respeto a los derechos humanos que asisten a los enfermos, dolientes, sufrientes y murientes. Por tanto, cabe afirmar que la ética sanitaria (institucional) busca, entre otros objetivos complejos, proteger a aquellos individuos que necesitan de modo urgente y especial los recursos médicos para poder desarrollar con dignidad su existencia, procurando siempre el equilibrio entre los conflictos de intereses y la salvaguarda del derecho fundamental a la salud. 3. Ética bio-médica: Se centra esta rama de la Bioética en el establecimiento de las bases morales de la investigación científica, experimentación humana y su aplicación tecnológica al ámbito de la Medicina. Requiere de una reflexión sobre las funciones de la ciencia y de la técnica, así como del esclarecimiento de principios éticos que promuevan la dignidad de las personas afectadas directamente por las experimentaciones, así como de aquellas que pueden ser los posibles beneficiarios o perjudicados por las investigaciones. Fue en el marco de la investigación médica donde los célebres principios del Informe Belmont adquirieron mayor relevancia, al pretender proteger la dignidad de los sujetos enfermos que se prestaban –siempre voluntaria y conscientemente- a las investigaciones requeridas. Con el establecimiento de los cuatro célebres principios de la bioética se pretendía salvaguardar la dignidad de tales pacientes y evitar que la situación de enfermedad, sufrimiento, dependencia y situación terminal sirviera de amparo para utilizar a los más vulnerables como meros instrumentos de las investigaciones bio-médicas. 4. Tánato-ética: Y esta rama, que es la que personalmente estoy desarrollando desde hace años en mis recientes escritos (Éticas en esbozo, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003, caps. VI y VII; ¿Libres para morir?, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2004), es especialmente sensible a las situaciones de sufrimiento, dolor y dependencia que experimentan los pacientes al final de su existencia, durante la cual, también sus derechos y, sobre todo, su dignidad como personas, han de ser respetados. Esta rama, la Tánato-ética, es una de las que de manera más clara parte de la constatación de la fragilidad humana. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Así he expresado uno de los más relevantes por cuanto comporta especial repercusión mediática: establecer principios éticos y criterios morales para orientar en las decisiones que se han de tomar en torno al que está próximo a morir por parte de los profesionales sanitarios, la familia e incluso el propio enfermo (Éticas en esbozo, p. 197). Se podría afirmar que la Tánato-ética, como nueva disciplina o rama de la Bioética, resulta en cierto modo respaldada por el impacto mediático que generan determinadas situaciones de enfermos terminales o 12 de quienes sufren graves enfermedades degenerativas. Se debate en los medios si se ha de seguir manteniendo con vida un organismo con “muerte cerebral” para llevar a término embarazos o investigaciones. Se discute si se justifica la ayuda médica al suicidio o la eutanasia voluntaria-activa-directa en circunstancias en las que se pone en tela de juicio la dignidad del proceso de morir e incluso la dignidad del propio sujeto muriente. Cada vez son más los casos que los medios de comunicación dan a conocer con todo lujo de detalles, gracias a los cuales se suscitan reflexiones y polémicas en foros políticos, jurídicos, médicos, científicos, teológicos y éticos. Ello nos indica la necesidad de construir un marco conceptual y reflexivo con principios éticos y criterios morales capaces de orientar la práctica de aquellos profesionales que se encuentran en situaciones en las que el dolor, el sufrimiento, la dependencia, la desesperación y el desconsuelo de pacientes crónicos o terminales constituyen el contexto laboral cotidiano. Gracias a esta disciplina nos percatamos de qué modo se ha de tratar a aquellas personas que ya no tienen fuerzas, que viven la precariedad de la existencia, que están llegando al final de sus días, con molestias, dolores y sufrimientos de todo tipo y que necesitan ser tratados como merecedores de unos cuidados a través de los cuales perciban el amor, la ternura y su propia dignidad, evitando a toda costa la sensación de estorbo para la vida de los demás. Según lo señalado en el primer punto, los tres casos reales que presenté al comienzo de mis reflexiones han de ser tratados por la Tánato-ética. Nos reflejan situaciones de sufrimiento y dependencia tan impactantes como cada vez más extendidos: Estado Vegetativo Permanente, Cáncer terminal doloroso que requiere de sedación en la agonía y Enfermedad de Alzheimer. Veamos, pues, cómo tratar desde un punto de vista ético a tales personas sufrientes y dependientes por parte del personal médico, pero también por los familiares que les cuidan. 4.- La Tánato-ética ante tres situaciones de sufrimiento y dependencia 4.1.- Estado Vegetativo Permanente En diversas circunstancias se ha planteado a través de los medios, y debido a casos ciertamente excepcionales, el debate ético en torno a la conveniencia o no de mantener con vida a aquellos enfermos que padecen un “estado vegetativo” a causa de una obstinación profesional, prácticas en medicina crítica, accidentes de tráfico o enfermedades que afectan a las funciones cerebrales (como es el caso de Margarita al que me referí al comienzo). Lo primero que se ha de señalar es que se suele distinguir entre estado vegetativo “persistente” y “permanente”. Este último se refiere a aquel enfermo que ha superado el año de permanencia en estado vegetativo. Cuando el paciente sólo lleva varios meses en tal estado (siempre menos de un año) y cabe alguna posibilidad de reanimación, entonces nos hallamos ante el estado vegetativo persistente. Por tanto, no se trata de diagnósticos diferentes, sino sólo de previsión estadística de futuro: cuanto más 13 duradero sea el estado vegetativo, más difícil será salir del mismo, por lo que puede calificarse entonces de “permanente”. En ambos casos, la persona afectada no ofrece ningún signo de consciencia de sí o del contexto externo que le rodea, no responde a estímulo alguno, ni se muestra capaz de comunicarse con otras personas, como es el caso de Margarita al que nos referíamos al comienzo de la ponencia, que tras varios brotes de Esclerosis Múltiple se halla en Estado Vegetativo Permanente. No obstante, algunos enfermos han sido capaces de salir de esta situación con programas eficaces de rehabilitación (o quizá se había producido algún error en el diagnóstico), aunque en la mayoría de los casos permanecen en el estado vegetativo durante años o décadas (Margarita lleva ya, como dije, casi 10 años en esta situación), incluso sin necesitar soportes técnicos para mantenerles en vida. De todos modos, cabe afirmar que la ciencia médica en la actualidad no puede predecir con total certeza qué tipo de pacientes en tales estados no podrán recuperarse. Y el problema más grave (como ya planteó la Asociación Médica Mundial en su “Declaración sobre el estado vegetativo persistente” de 1989) es cómo afrontar estas situaciones tan emocionalmente dolorosas, costosas e indeseadas por la medicina. Cuando un médico determina que una persona tiene escasas probabilidades de recuperar el conocimiento, está apuntando a la necesaria deliberación de si se ha de mantener su vida o interrumpirla. Si bien en algunos casos pueden ser los familiares los que planteen el problema, en verdad hasta que no haya un pronunciamiento médico riguroso sobre el pronóstico no se entra propiamente en el problema ético. Teniendo esto presente, se ha discutido por parte de agentes de comunicación, juristas, médicos, filósofos y teólogos si no estaremos ante un encarnizamiento terapéutico al seguir manteniendo con vida a los enfermos en estado vegetativo permanente, dada la escasa o nula “calidad” de su existencia. Ante estas dudas suscitadas en diversos debates mediáticos se pueden proponer una serie de criterios morales que han de seguir, por solidaridad y respeto a los pacientes, las instituciones sanitarias, el personal médico, la sociedad y las familias (necesitadas siempre de apoyo para realizar la difícil misión de “cuidar” a tales enfermos). Con tales criterios se procura equilibrar tanto el respeto a la vida como a la muerte natural, dado que el valor intrínseco y la dignidad personal de todo ser humano no cambian, cualesquiera que sean las circunstancias concretas de su existencia. Juan Pablo II, en el “Discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre Tratamientos de mantenimiento vital y estado vegetativo” (20-3-2004) propuso, entre otros, los siguientes criterios morales, que resumo en estos términos: - Un hombre, aunque esté gravemente enfermo o se halle impedido en el ejercicio de sus funciones más elevadas, es y será siempre un hombre; jamás se convertirá en un “vegetal” o en un “animal”. - El enfermo en estado vegetativo, en espera de su recuperación o de su fin natural, tiene derecho a una asistencia sanitaria básica (alimentación, hidratación, 14 higiene, calefacción, etc.), y a la prevención de las complicaciones vinculadas al hecho de estar en cama. - El enfermo en estado vegetativo tiene derecho también a una intervención específica de rehabilitación y a la monitorización de los signos clínicos de eventual recuperación. - La administración de agua y alimento, aunque se lleve a cabo por vías artificiales, representa siempre un medio natural de conservación de la vida, no un acto médico. Por tanto, su uso se debe considerar, en principio, ordinario y proporcionado, y como tal moralmente obligatorio, en la medida y hasta que demuestre alcanzar su finalidad propia, que en este caso consiste en proporcionar alimento al paciente y alivio a sus sufrimientos. - La valoración de las probabilidades, fundada en las escasas esperanzas de recuperación cuando el estado vegetativo se prolonga más de un año, no puede justificar éticamente el abandono o la interrupción de los cuidados mínimos al paciente, incluidas la alimentación y la hidratación. En efecto, el único resultado posible de su suspensión es la muerte por hambre y sed. En este sentido, si se efectúa consciente y deliberadamente, termina siendo una verdadera eutanasia por omisión. - Se ha de aceptar el principio moral según el cual incluso la simple duda de estar en presencia de una persona viva implica ya la obligación de su pleno respeto y de la abstención de cualquier acción orientada a anticipar su muerte. En el trasfondo de estas pautas morales se podría decir que subyace la tesis de que la vida humana nunca puede ser sometida a criterios de “calidad”, más propios de un enfoque economicista o sociologista, que propiamente ético. Evaluar la vida de las personas en función de “costes” o “beneficios” pretendidamente cualitativos, implica reducir el bien de la vida humana que se ha de proteger a criterios productivos y utilitaristas extraños al principio de la dignidad de la persona, de inspiración cristiana y kantiana. Considero que si se acepta el criterio de la “calidad” para valorar qué vidas merece la pena que sean vividas y cuáles no, estaremos recorriendo el camino que nos conduce a la perdición, pues acabará siendo un principio eugenésico el que amparará discriminaciones sociales y sanitarias de todo tipo. Y por último, conviene señalar que es incorrecto argumentar que al mantener con vida tales enfermos en estado vegetativo permanente estamos cayendo en la obstinación terapéutica o encarnizamiento. Es evidente que no se produce dolor o sufrimiento al enfermo mientras se le mantiene vivo y es cuidado con esmero, como el caso de Margarita al que aludía al comienzo; más bien (según reflejan no pocos estudios serios sobre las reacciones en el nivel del sistema nervioso que se percibe en tales sujetos) sucede lo contrario: si les dejamos de alimentar y de hidratar, entonces es cuando en verdad podemos estar ocasionando sufrimientos a estos pacientes al dejarles morir de hambre y de sed. Y con todo ello, se estaría violando el célebre principio deontológico según el 15 cual la medicina “ha de curar, si es posible, pero prestar asistencia siempre” (to cure if possible, always to care). 4.2.- Sedación en la agonía La acción de “sedar” equivale, según el Diccionario de la Real Academia, a “apaciguar, sosegar, calmar”. Y se entiende por “sedantes” aquellas sustancias gracias a las cuales la sensación de dolor de un paciente disminuye al controlarse la excitación del sistema nervioso. La sedación es un procedimiento terapéutico muy usado en Cuidados Intensivos, en Psiquiatría o en Cuidados Paliativos con la intención de evitar dolores y sufrimientos insoportables en un paciente grave. Cuando hablamos de sedación conviene distinguir varios tipos: 1) sedación transitoria; 2) sedación paliativa; 3) sedación en la agonía (VV.AA., Ética y sedación al final de la vida, Barcelona, Fundació Grifols, 2003 y COUCEIRO, A., Ética en cuidados paliativos, Madrid, Triacastela, 2004). Me voy a limitar a explicar la sedación en la agonía, que suscita mayor debate ético. Se suele llamar también “sedación terminal”, pero, según los expertos, este concepto no es del todo correcto por cuanto insinúa que es la sedación la que origina la muerte del enfermo, siendo ello un tanto ambiguo e inexacto. El concepto de “sedación en la agonía” resulta más descriptivo y fiel a la realidad de lo que acontece. Aquellos pacientes que presentan problemas agudos, inesperados y elevada probabilidad de muerte, suelen ser sedados con rapidez. En estas situaciones realmente complicadas, la misión del personal sanitario es la de garantizar con urgencia el bienestar del paciente, aun cuando no se cuente –por imposibilidad- con su consentimiento, o incluso –por el carácter de urgencia- con el de la familia. La mayoría de las situaciones (transitorias o paliativas) no ocasionan excesivos problemas morales (el consentimiento familiar suele obtenerse), pero esta última, la agónica, origina no pocos conflictos. En estos casos, las Voluntades Anticipadas pueden resultar orientativas, y se ha de procurar siempre el diálogo con los familiares para facilitar las explicaciones de la situación en la que se halla el enfermo grave, cercano a la muerte. En estas situaciones de agonía, cuando la muerte ya es inminente (como era el caso de Luis, al que me referí al comienzo de la ponencia), la mayoría de los pacientes afrontan los últimos días u horas de vida con pérdidas de consciencia, experimentan diversos tipos de dolor, dificultades para respirar e incluso delirio y agitación. En estas circunstancias no existe tiempo real para intentar otros tratamientos distintos a la sedación (ya sea ésta superficial o profunda, es decir, irreversible). Lo más conveniente, para garantizar la moralidad de la decisión médica, será involucrar a la familia y obtener de ella siempre el consentimiento. Suelen tener problemas los pacientes para comunicarse. Por ello el equipo de cuidados paliativos ha de entablar relación con la familia para explicar la conveniencia de una adecuada sedación irreversible. Los pacientes sedados en el 16 proceso de agonía suelen fallecer a las pocas horas o días (Luis tardó dos días en morir, tras la sedación en la agonía). En estas situaciones límite ha de quedar del todo claro que la función clínica principal de la sedación es suscitar un estado proporcional de calma y sosiego en el paciente, y no acelerar su muerte o acabar intencionadamente con la vida del agonizante. Ahora bien, los familiares han de tener presente que entre los efectos secundarios de la sedación está la pérdida total de la capacidad de comunicación del paciente. Aunque esto no equivale a “morir”, cuando los pacientes se encuentran extremadamente frágiles y con enfermedades muy avanzadas (como era el caso del cáncer de Luis), la muerte no será una posibilidad lejana, sino inminente: la sedación en la agonía implica la ruptura total de relación con el agonizante; ya no despertará jamás su consciencia. Y estas situaciones (la pérdida irreversible de la consciencia por la sedación profunda en la agonía) son tan sumamente delicadas que la mala práctica médica puede producirse, tanto por malevolencia como por negligencia e ignorancia. A fin de aclarar mejor el debate moral que suscita la sedación conviene señalar los tres niveles de clasificación que los expertos distinguen al analizar sus aspectos clínicos: el objetivo, la temporalidad y la intensidad. Sobre el objetivo cabe dos tipos de sedación: la primaria (el efecto es la reducción del nivel de consciencia) y la secundaria (el descenso del nivel de consciencia se debe a un efecto de la medicación, por lo que suele considerarse más bien somnolencia o sopor y no propiamente sedación). Teniendo en cuenta la temporalidad se puede hablar de sedación intermitente (los pacientes tienen periodos de alerta) o continua (el nivel de consciencia constantemente se mantiene bajo). Y en lo referente a la intensidad, se puede distinguir entre sedación superficial (aquella que permite algún tipo de comunicación verbal o no verbal con el sedado) y profunda (el paciente queda inconsciente y no puede relacionarse con quienes le rodean). Evidentemente, los problemas morales se suscitan especialmente durante la sedación en la agonía, cuando al agonizante (como el caso de Luis) se le aplica una sedación profunda e irreversible. Si bien el consentimiento escrito de la familia resulta ciertamente difícil en estos contextos tan dolorosos y desconsoladores, no ha de serlo el consentimiento verbal de los familiares (si no existe ningún documento de Voluntades Anticipadas). Por razones clínicas y éticas tendrá que registrarse ineludiblemente en el historial del paciente la aceptación, al menos verbal, que la familia otorga a tal práctica médica. El médico no ha de tomar la decisión de sedar irreversiblemente al agonizante sin previa consulta a los familiares o allegados. La decisión de provocar la pérdida total de la consciencia de un ser humano no puede ser tomada unilateralmente por el médico. Se requiere de la opinión del equipo terapéutico, y sobre todo de los familiares, siempre y cuando el agonizante no pueda mostrar su voluntad. De lo contrario, no se está respetando el proceso de morir del paciente ni su capacidad de autonomía, ejercida por algún familiar en su nombre. 17 Teniendo esto en cuenta, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos manifiesta que tratamientos tales como la “sedación paliativa” o “sedación en la agonía” vienen a ser una medida terapéutica que ha de buscar sobre todo el alivio del dolor y sufrimiento del enfermo grave, y no sólo evitar las angustias o penas de los familiares o incluso del equipo médico. La pérdida irreversible de la consciencia y la abreviación de la vida, o, mejor dicho, el acortamiento del proceso de morir, han de ser valorados desde el principio del doble efecto, una vez que se dispone del consentimiento informado por parte del paciente o de los familiares (en caso de incapacidad de aquél), y quede bien registrado en el historial médico. Es decir, la muerte es un resultado no buscado de la sedación, la cual pretende paliar el dolor, pero como consecuencia se suele acortar el tiempo de la agonía. Es la enfermedad grave la que ha de ser considerada la causa de la muerte, no la sedación. De tal modo es así, que la diferencia entre la sedación y la eutanasia, desde el principio del doble efecto -que centra la moralidad en la intención del agente-, es lo suficientemente clara para rechazar la confusión entre ambos comportamientos. Una cosa es que el médico prescriba fármacos sedantes con la intención de aliviar el dolor y el sufrimiento del enfermo que padece determinados síntomas, y otra bien distinta que el médico busque provocar la muerte del paciente (aunque sea a petición de éste) para liberarle de cualquier dolor y angustia. Si aquella, la sedación, altera la consciencia del enfermo para que no sufra los últimos momentos de su existencia a los que irremediablemente se encamina, la eutanasia, por el contrario, busca eliminar de modo directo la vida física de quien está enfermo. Por todo ello, cabe afirmar que la sedación consentida y proporcionada a los síntomas padecidos (como en el caso de Luis) se convierte en uno de los comportamientos médicos que promueven el respeto a la vida y también, por supuesto, el respeto al proceso del morir. El médico interviene sólo con la intención de aliviar y paliar dolores o sufrimientos que ocasiona en el enfermo la agonía final, no para acabar con la vida del moribundo. Teniendo presente el debate constante en torno a la despenalización de la eutanasia, (considerada por algunos como manifestación del derecho que asiste a cada persona de decidir el cómo y el cuándo de su propia muerte, y por otros como un ataque a la ética médica e incluso a la dignidad de la persona sufriente), conviene insistir algo más en las diferencias básicas entre la sedación paliativa en pacientes terminales y la eutanasia, a fin de evitar graves confusiones. Por lo dicho, cabe distinguir ambos comportamientos médicos por la intención, el procedimiento y los resultados. Intencionalidad: La sedación paliativa o en la agonía no busca acabar –como sí pretende la eutanasia- con la vida de la persona enferma para librarle de todo sufrimiento, sino sobre todo aliviar el dolor, los síntomas refractarios y contribuir a una mejora de la calidad de vida en los momentos finales. Procedimiento: Aunque ambos comportamientos médicos suponen el consentimiento del enfermo, la sedación requiere una precisa indicación médica, dosis de fármacos proporcionadas a los padecimientos del 18 paciente y evaluación de sus efectos, mientras que para la eutanasia es suficiente administrar dosis letales de fármacos. Resultados: El resultado principal de la sedación –reitero- es el alivio de los síntomas, mientras que el de la eutanasia no es otro que la muerte del sujeto enfermo. Bien es verdad que un efecto secundario de la sedación es acortar la vida de los pacientes, lo cual es muy distinto a buscar directamente su muerte. La sedación requiere llevarse a término en un contexto de confianza entre médicos, familiares y enfermo, cuya licitud moral radica en la persecución del control gradual de los síntomas que provocan dolores y sufrimientos, sin pretender nunca matar al enfermo. 4.3.- Enfermedad de Alzheimer Una de las enfermedades más temidas por las personas mayores es, sin duda, la de Alzheimer. Ha llegado a ser denominada “enfermedad total”, dado que afecta a las dimensiones físicas, psíquicas y sociales de las personas que la padecen y de quienes las cuidan. Son bien conocidos los aspectos más relevantes y los síntomas que delatan la existencia del Alzheimer. Se suelen distinguir tres fases de esta enfermedad (VV.AA., En casa tenemos un enfermo de Alzheimer, Caja Madrid, 2000). He aquí algunos de los rasgos más llamativos. En la primera fase, la persona enferma de Alzheimer es consciente de sus “olvidos” y se angustia por ello. Comienza a perder vocabulario y habilidad para construir frases. Experimenta insuperables dificultades para realizar actividades que antes eran mecánicas (conducir, cocinar). Pierde esporádicamente la referencia espacio-temporal. Se altera su personalidad: suelen irritarse con los demás y se vuelven desconfiados. En la segunda fase el enfermo olvida sucesos recientes de la vida cotidiana. Empieza la “agnosia” (no reconoce a las personas, familiares u objetos). Apenas es capaz de formular frases lógicas, ha olvidado mucho vocabulario y repite continuamente palabras. Tiende a caminar durante horas y es incapaz de realizar tareas cotidianas. Se desorienta totalmente por las calles y el espacio lo percibe de modo erróneo. Ello produce inseguridad en sus movimientos. Su carácter experimenta reacciones imprevisibles: enfado, ira, sumisión. Sufre alucinaciones y sorprendentes miedos. En la tercera fase aparece ya una “agnosia” extrema (no conoce a nadie, a excepción de la persona que le cuida). Aparece la “afasia” (no habla, ni entiende nada, aunque es muy sensible al sentido del tacto). También es propio de este estadio la “apraxia” (es decir, la ausencia total de actividad). La dificultad para tragar los alimentos es llamativa, incluso los líquidos. No controla los esfínteres. Suele estar sentado o tumbado. Cada vez es mayor la apatía. Las referencias espacio-temporales han desaparecido totalmente. La pasividad es casi total. Su actividad cerebral puede llegar a semejarse a la de un enfermo en estado vegetativo persistente. Sin embargo, aun siendo relevante el conocimiento de estas fases, lo que nos interesa en este marco es la perspectiva ética que ha de orientarnos ante esta enfermedad. La dimensión moral –y cristiana- es clave para poder rehusar las 19 tentaciones de eutanasia (o “muerte por compasión”) que los medios de comunicación presentan sutilmente como recomendables para aquellos casos en los que el sujeto va perdiendo las cualidades consideradas especificas de lo que ha de entenderse que es una persona: inteligencia, autonomía, consciencia.... En contra de este análisis del problema, se ha de tener siempre presente un postulado antropológico fundamental: el paciente de Alzheimer (como de cualquier otra enfermedad degenerativa) nunca pierde un ápice de su dignidad, sea cuál sea la fase en la que se halle, dado que la dignidad es una atributo de todo ser humano que no depende del mayor o menor desarrollo de cualidades y capacidades intelectuales o morales. Y esto, aunque resulte tan básico afirmarlo en este marco académico, ha de recordarse hoy de un modo insistente, si tenemos en cuenta los diversos enfoques bioéticos que desde una perspectiva posmoderna (T. Engeldhart, Los fundamentos de la bioética, Paidós, Barcelona, 1995, cap. V) o utilitarista (P. Singer, Repensar la vida y la muerte, Paidós, Barcelona, 1997, cap. VII) se van construyendo con el fin de señalar la diferenciación entre ser humano y ser persona. Estos autores vienen a plantear la conveniencia de que quizá no tengamos deberes y obligaciones morales para con individuos que ya han perdido irreversiblemente las facultades específicas de seres personales, como son, entre otros, aquellos que se hallan en un estado vegetativo permanente (el caso de Margarita) o en la fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer (el caso de Petra, la madre de Elvira). Cabe considerar que no merece la pena invertir tiempo, dinero, ni esfuerzo personal en la atención y cuidado de estos seres humanos, por lo que se les ha de “ayudar a morir” para evitar los sufrimientos que su situación de dependencia genera en quienes les atienden (no sabemos con certeza si también en ellos mismos). El documento de Voluntades Anticipadas o Testamento Vital podría servir, según estos y otros autores, para indicar que si uno de nosotros se hallase en tal estado degenerativo, se autoriza a los médicos a aplicar aquellos tratamientos necesarios para acelerar la muerte y evitar así una agonía que puede durar años y que sólo sirve para provocar sufrimientos en las personas que viven encadenadas cuidando a seres humanos inconscientes que han dejado, según los autores señalados, de ser personas. No es correcto admitir estos planteamientos porque manejan una concepción reduccionista de lo que significa una persona, condicionada siempre al desarrollo y ejercicio de cualidades y capacidades. A mi modo de ver (y esta tesis la he expuesto con cierto detalle en mi libro ya citado ¿Libres para morir?, cap. III), se podría afirmar, en contra de los mencionados autores posmodernos y utilitaristas, la siguiente tesis antropológico-moral que garantiza mejor el cuidado y la atención a los seres humanos que nunca dejan de ser personas, y por ello han de ser tratadas como “fines en sí”, con dignidad incondicional: “Se es digno por ser persona y se es persona por ser humano. La dignidad de la persona no es sólo un principio ético (o jurídico) que cabe atribuir en mayor o menor medida a quienes son sujetos morales, racionales y 20 emotivos, sino que es una constatación fáctica, ontológica y, si me apuran, biológica....; por tanto, la dignidad de una persona no depende de la salud física y psíquica, ni del grado de deterioro corporal o mental, afectivo o emotivo que esté padeciendo” (p. 146-147). Y una vez aclarado este postulado antropológico-moral, conviene insistir en que la dimensión ética del trato a los enfermos de Alzheimer manifiesta diversos niveles. A mi modo de ver puede enfocarse el problema desde a) la perspectiva de los derechos humanos (nivel estatal-institucional), b) la organización profesional (nivel grupal-sanitario) y c) la actitud familiar (nivel interpersonal-comunitario). Este último se refiere a cómo un familiar ha de cuidar personalmente a un ser querido que padece Alzheimer (por ejemplo, el caso de Elvira que cuida de su madre Petra, al que me refería al comienzo). Veamos esquemáticamente cuáles son los criterios morales más relevantes en los dos últimos niveles, aquellos en los que están más directamente implicados el personal sanitario y los familiares. a) Nivel ético profesional-sanitario: Los enfermos de Alzheimer requieren un continuo tratamiento dispensado por el personal sanitario. Cuando nos hallamos ante este tipo de relación médicopaciente, en realidad nos situamos en el horizonte de lo que en el punto 3 señalé como una de las ramas de la Bioética: la Ética clínica. Indiqué que este marco es aquél en el que la aplicación de los cuatro célebres principios de la Bioética (autonomía, no-maleficencia, beneficencia y justicia) se manifiestan más eficaces para orientar la práctica médica. Con suma brevedad podríamos afirmar lo siguiente: la autonomía nos remite a la libertad, la conciencia y la voluntad del enfermo (también a la del médico); la no-maleficencia expresa el imperativo de no hacer daño alguno intencionado a los pacientes, lo que exige realizar una práctica médica correcta; la beneficencia orienta en la búsqueda y promoción del mayor bienestar posible para los enfermos, procurando el equilibrio con los riesgos derivados de las intervenciones; y la justicia implica obrar sin ningún tipo de discriminación, tratando a todos los enfermos con igual respeto y distribuyendo equitativamente los recursos sanitarios disponibles. Pues bien, teniendo presente esta visión general de cada uno de los principios, se podrían indicar algunas pautas morales que resultan relevantes para comprender cómo el personal sanitario ha de tratar a los pacientes de tan grave enfermedad (J. García, La bioética ante la enfermedad de Alzheimer, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005, segunda parte). 1.- Desde la autonomía: El médico ha de calibrar la conveniencia de comunicar la verdad de la situación, planteándose el cómo, cuándo, quién ha de informar de aquello que tiene derecho a conocer el paciente sobre el estado de su enfermedad. Se ha de valorar la capacidad jurídica y la competencia ética del 21 enfermo para decidir. El problema del consentimiento informado. La conveniencia o no de firmar documentos de voluntades anticipadas o testamentos vitales. Nombramiento del tutor legal. Valorar si las decisiones de los respresentantes se ajustan o no a los valores morales y religiosos del paciente. Esclarecer el grado de autonomía y la dependencia cognitiva o funcional en la persona que padece la enfermedad… 2.- Desde la no-maleficencia: El médico ha de evitar todo tipo de maltrato físico, psíquico, jurídico, económico, moral, asistencial a tan vulnerables pacientes y familiares. Procurar hacer un diagnóstico lo más precoz, correcto y completo, a fin de iniciar pronto los tratamientos más adecuados. Evitar también la futilidad en los tratamientos, tener presente la limitación del esfuerzo terapéutico para no caer en prácticas encarnizadoras. La aplicación de ensayos clínicos en estas personas enfermas ha de someterse siempre a los controles éticos pertinentes. Erradicar la negligencia e imprudencia en el trato de estas enfermedades por causa de ignorancia o impericia. No forzar ingresos involuntarios en centros psicogeriátricos que suelen perjudicar el estado del paciente y la evolución de la enfermedad. 3.- Desde la beneficencia: Procurar el bien de los enfermos evitando todo paternalismo injustificado. Considerar valiosas la dimensión existencial y biográfica de estos pacientes a fin de contribuir a la aceptación de la enfermedad por ellos y por sus familiares. Tratar correctamente al paciente según las diversas fases en las que se halla, tanto desde un punto de vista farmacológico como asistencial. Contribuir a la formación técnica y asesoramiento humano del cuidador principal. Buscar el mejor modo de favorecer una calidad de vida (objetiva y subjetiva) a través de la calidad de los cuidados por parte de los sanitarios y familiares. Orientar en la integración de los pacientes en la vida familiar, institucional o social, para evitar la reclusión, el aislamiento y el agotamiento. 4.- Desde la justicia: Evitar la acepción de personas que padecen esta enfermedad y buscar la igualdad en el trato. Buscar los métodos para garantizar el derecho a la asistencia social y sanitaria que tienen estas personas dependientes (residencias geriátricas especializadas, centros de día, ayuda domiciliaria…). Eliminar cualquier tipo de marginación de estos pacientes. Impedir la exclusión a la hora de recibir determinadas prestaciones o servicios socio-sanitarios. Procurar la distribución equitativa de los recursos de tal modo que todos reciban una asistencia mínima decente. Fomentar los programas de apoyo y solidaridad para estos pacientes dependientes y para los familiares que sufren psicológicamente las tareas de un cuidado constante. Informar todo lo necesario para que los pacientes y sus familias puedan beneficiarse de leyes que amparen sus derechos, como la reciente Ley de Dependencia (Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). 22 b) Nivel ético personal-comunitario: Hemos apuntado cuáles serían algunos de los criterios morales que el personal sanitario ha de seguir a fin de respetar al máximo la dignidad de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, de tal modo que quede anulada la pretensión de aplicar la eutanasia y la muerte por compasión a estos pacientes. Lo que requieren es un trato digno y una vivencia de la enfermedad lo menos traumática y angustiosa posible. Para ello no basta con las tareas institucionales o sanitarias, sino que también se ha de señalar cuáles son las virtudes morales principales que han de realizar aquellos cuidadores, sean miembros de la familia o no, que más cerca están de los enfermos, que con mayor peso llevan la responsabilidad del tratamiento cotidiano y sufren de modo especial el desgaste psicológico de una dependencia constante. Algunas de estas virtudes serían: benevolencia (promocionar activamente el bien del paciente), respeto (considerar al paciente siempre como una persona con dignidad que merece un trato cuidadoso), fidelidad (compromiso de permanecer con la persona enferma, lo que tranquiliza de modo especial a quien padece de Alzheimer), confidencialidad (mantener en secreto los aspectos más íntimos de la persona enferma), veracidad (no querer engañar al enfermo, buscar decir gradualmente la verdad que pueda comprender y que no perjudique su estado psíquico), responsabilidad (ser capaz de explicar por qué se ha tomado alguna decisión y prever las consecuencias de un determinado comportamiento con el paciente), gratitud (tratar bien al enfermo por la conciencia de haber recibido uno mismo ayuda de otros cuando se ha sido dependiente), humanitarismo (tratar de modo humano y atento a quien estoy cuidando), humildad (no sentirse superior, ni mejor, ni más digno que el enfermo, reconociendo los propios límites y la radical dependencia de todos los seres humanos), compasión (capacidad de situarse en el lugar del enfermo sufriente y tratarlo como nos gustaría ser tratados por otros), paciencia (aceptar el ritmo de la realidad, de los tiempos y las necesidades cotidianas de los enfermos), autoestima (reconocer que merece la pena el personal esfuerzo de hacer el bien a quien sufre), esperanza (confiar en que el proceso final se alcance sin que el enfermo se sienta abandonado y con la certeza de que la muerte no es la aniquilación total del paciente) y amor (entrega de la propia vida por el bien del otro), que constituye la plenitud de todas las demás virtudes y que impulsa de modo radical el cuidado al sufriente y dependiente. *** *** *** Todas estas virtudes ante el paciente de Alzheimer (como las pautas morales recomendadas para orientar la acción en casos de enfermos en estado vegetativo permanente o ante quien sufre un cáncer terminal) pueden cristalizar como capacidades morales adquiridas por educación o esfuerzo personal. Sin embargo, si tales actitudes están atravesadas por la fe cristiana, alcanzan una fecundidad 23 especial que contribuye a experimentar, por parte de quienes las desarrollan, el sentido trascendente en medio del sufrimiento y la dependencia. Porque lo más grave para el ser humano no es sufrir, sino sufrir sin sentido, no es el dolor, sino el dolor sin sentido, no es morir, sino morir sin sentido. Y el foco iluminador se puede encontrar hoy en la forma cristiana de entrar en el sufrimiento y la dependencia. Así lo he podido comprobar personalmente en la familia que lleva cuidando de la “dormida” Margarita durante casi diez años, en Luis, enfermo de cáncer, que se acercó a la sedación en la agonía y a la muerte unido a Cristo Resucitado, y en Elvira, que con virtudes cristianas cuidó a su madre enferma de Alzheimer durante una década. Para mí –y supongo que también para quienes hoy me escuchan- estos tres ejemplos reales constituyen tres modos plenamente éticos y cristianos de situarse frente al misterio del sufrimiento humano. Hemos de reconocer que transmiten luz en torno a cómo es posible hoy cuidar, sufrir y morir desde la fe en Jesucristo Resucitado, que otorga sentido a nuestra radical fragilidad, presente de modo especial en la enfermedad, vejez y muerte, sendas estrechas que nos conducen al encuentro definitivo del rostro de Dios. Muchas gracias. 24