Descargar el documento en formato word

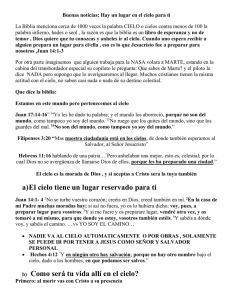

Anuncio