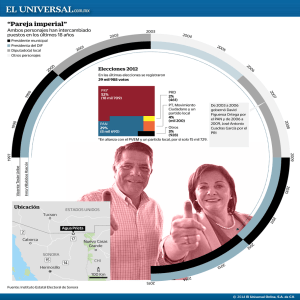

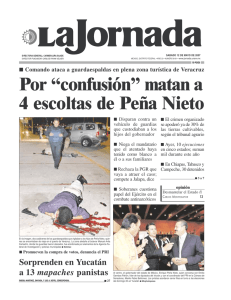

Y… ¿a qué PRI volvemos?

Anuncio