Una cita con mi vida

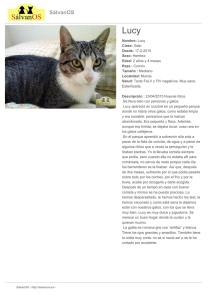

Anuncio