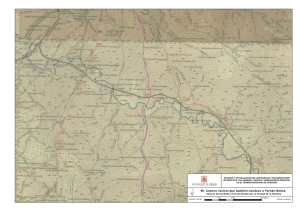

ESPACIO Y USOS FUNERARIOS EN CORDUBA Desiderio

Anuncio