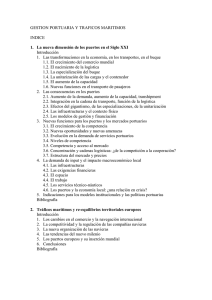

Los puertos mexicanos en el siglo XXI: situación y debate (1991

Anuncio