Al otro lado del río

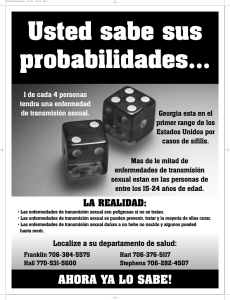

Anuncio