DEMENTE CUERDA.p65

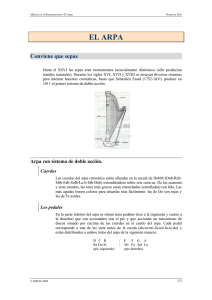

Anuncio