Sacrificio

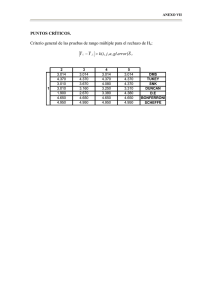

Anuncio