Roland Barthes, “Escribir”

Anuncio

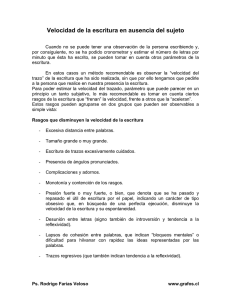

Escribir Con frecuencia, me he preguntado por qué me gusta escribir (a mano, se entiende), a tal punto que, en muchas ocasiones, el placer de tener frente a mí (cual banco de carpintero) una bella hoja de papel y una buena pluma compensa, a mis ojos, el esfuerzo a menudo ingrato del trabajo intelectual: mientras reflexiono en lo que he de escribir (eso es lo que ahora ocurre), siento cómo mi mano actúa, gira, liga, se zambulle, se levanta y, muchas veces, por el juego de las correcciones, tacha o hace estallar la línea, y ensancha el espacio hasta el margen, construyendo así, a partir de trazos menudos y aparentemente funcionales (las letras), un espacio que es sencillamente el del arte: soy artista, no porque figuro un objeto, sino, más fundamentalmente, porque, en la escritura, mi cuerpo goza al trazar, hendir rítmicamente una superficie virgen (y lo virgen es lo infinitamente posible). Este placer debe de ser antiguo: se han encontrado, en las paredes de ciertas cavernas prehistóricas, series de incisiones regularmente espaciadas. ¿Era ya eso escritura? De ningún modo. Sin duda, esos trazos no querían decir nada; pero su ritmo mismo denota una actividad consciente, probablemente mágica o, más ampliamente, simbólica: la huella, dominada, organizada, sublimada (no importa) de una pulsión. El deseo humano de hendir (con el punzón, el cálamo, el estilete, la pluma) o de acariciar (con el pincel, el fieltro) ha atravesado sin duda muchos avatares que han ocultado el origen propiamente corporal de la escritura; pero basta con que, de vez en cuando, un pintor (como hoy en día Masson o Twombly) incorpore formas gráficas a su obra, para que seamos conducidos a esta evidencia: escribir no es solamente una actividad técnica, sino también una práctica corporal de goce. Pongo este motivo en primer lugar precisamente porque de ordinario se lo censura. Eso no quiere decir que la invención y el desarrollo de la escritura no hayan sido determinados por el movimiento de la Historia más imperiosa: la Historia social y económica. Es sabido que, en el área mediterránea (por oposición al área asiática), la escritura nació de exigencias comerciales: el desarrollo de la agricultura y la necesidad de constituir reservas de grano obligaron a los hombres a inventar un medio de memorizar los objetos necesarios para toda comunidad que trate de dominar el tiempo de la conservación y el espacio de la distribución. Así nació, al menos entre nosotros, la escritura. Por lo tanto, esa técnica era el esbozo arcaico de lo que hoy llamaríamos la planificación; a partir de ese momento y de una manera natural, se convirtió en un instrumento decisivo de poder o, si se prefiere, en un privilegio (en el sentido social del término); los técnicos de la escritura, notarios, escribas, sacerdotes, formaron una casta (cuando no una clase) adicta al Príncipe (y éste velaba por ella). Durante mucho tiempo, la escritura fue un medio de secreto: poseer la escritura designaba un lugar de separación, de dominio y de transmisión controlada, en suma, la vía de una iniciación: la escritura ha estado históricamente ligada a la división de clases, a sus luchas y (en Francia) a las conquistas de la democracia. Hoy en día, en nuestros países al menos, todo el mundo escribe. Entonces, ¿la escritura ya no tiene historia? ¿Ya no tenemos nada que decir de ella? De ningún modo. Uno de los intereses del libro de Roger Druet es precisamente poner el acento en la mutación aún muy enigmática que se apodera de la escritura en cuanto ésta se mecaniza. Es demasiado pronto para decir qué compromete el hombre moderno de sí mismo en esta nueva escritura de la que la mano está ausente: la mano tal vez, pero de ningún modo el ojo. El cuerpo permanece ligado a la escritura a través de la visión que tiene de ella: hay una estética tipográfica. Útil es por lo tanto el libro que nos enseña a distanciar la simple lectura y nos da la idea de ver en la letra, a semejanza de los antiguos calígrafos, la proyección enigmática de nuestro propio cuerpo. BARTHES, Roland; Variaciones sobre la escritura, Buenos Aires, Paidós, 2003 (157-9)