El Paso del Noroeste

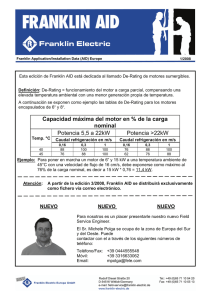

Anuncio

La trágica historia del Paso del Noroeste Desde los tiempos de Cristóbal Colón fueron muchos los exploradores que trataron de encontrar un paso que permitiese llegar al Asia Oriental sin tener que rodear todo el continente americano pasando por el estrecho de Magallanes. Esto les llevó a internarse en los mares boreales, por donde esperaban encontrar un camino más corto. Buscaban el paso del Noroeste, el trayecto marítimo que va desde la bahía de Hudson al estrecho de Bering. Pasarían varios siglos hasta que se llevase a feliz término la empresa. Fue Inglaterra, a principios del siglo XIX, la que más interés demostró por descubrir esta ruta. Tanto es así, que John Barrow, secretario del Almirantazgo y fundador de la Real Sociedad Geográfica, logró interesar al Parlamento para que premiase con 7.500 libras al explorador o grupo de exploradores que recorriesen estos lugares desconocidos. Bajo el incentivo del premio se organizaron muchas expediciones, pero ninguna alcanzó el objetivo propuesto. En 1818, John Ross y su segundo, el comandante Edward Parry, a bordo de los barcos Isabelle y Alexander, llegaron al mar de Baffin, cuyas costas reconocieron por completo. Luego delimitaron la bahía de Melville, desconocida del Almirantazgo, y entraron en contacto con los esquimales, los cuales les dijeron que más al Norte el mar se extendía muy lejos. Pero Ross, contra la opinión de Parry, no quiso seguir adelante, pues pensó que el estrecho de Lancaster estaba bloqueado por los hielos, y regresó a Londres, donde se criticó duramente su actitud. Más tarde, en 1827, el propio Parry, tras buscar el paso en varias ocasiones, se lanzó con decisión a la conquista del Polo Norte. Aunque no alcanzó su objetivo, llegó a casi 83° de latitud Norte, lo que le valió grandes honores a su regreso a Inglaterra. En 1845, el explorador John Franklin, por entonces gobernador de Tasmania, recibió instrucciones de organizar una expedición en busca del paso. De acuerdo con las indicaciones del Almirantazgo, debía llegar al cabo Walker (al Norte de la tierra del Príncipe de Gales) por los estrechos de Lancaster y de Barrow, y luego “seguir hasta el estrecho de Bering por el camino más directo posible”. Franklin contaba para ello con dos barcos: el Erebus, que capitaneaba él mismo, y el Terror, que mandaba el capitán Francis Crozler. Componían la tripulación 138 hombres y llevaban víveres para cinco años. Hasta 1847 se estuvieron recibiendo noticias de la expedición de Franklin gracias a la información que facilitaban los balleneros. Por mediación de ellos pudo saberse que el explorador había llegado a la bahía de Melville y que había entrado en el estrecho de Lancaster. Pero a partir de ese momento se le perdió la pista; únicamente se sabía que Franklin y sus compañeros habían desaparecido de manera misteriosa en dirección Oeste. El Almirantazgo inglés empezó a dar entonces vivas muestras de interés por la suerte de los expedicionarios. La “Royal Navy” organizo hasta treinta expediciones en su búsqueda, operaciones en las que llegó a invertir veinte millones de libras. En Inglaterra prendió lo que dio en llamarse la “pasión blanca”, especie de interés desmedido por cuanto se relacionara con los mares cercanos al Polo Norte. Hasta muchos años después no se descubrió el lugar donde había desaparecido el equipo de Franklin. A bordo del yate Fox, el irlandés McClintock desembarcó en Upernivak, en abril de 1858. Desde allí realizó expediciones a diversos puntos cercanos. Al año siguiente, en uno de los reconocimientos que hizo en trineo McClintock llegó a la isla del Rey Guillermo y consiguió hablar con los esquimales. Después de permanecer varios días con ellos, descubrió que poseían objetos que habían pertenecido a Franklin y a sus compañeros, por lo que llegó al convencimiento de que por aquellos parajes había desaparecido el Erebus. La impresión del explorador irlandés fue profunda. La tragedia del Erebus influyó tanto en la imaginación de los indígenas isleños, que llegaron a convertirla en una especie de leyenda. El danés Rasmussen pudo comprobarlo cuando cruzó la región en 1923 y se la oyó contar a uno de los nativos: “Dos hermanos, cazadores de focas, encontraron en el mar un barco bloqueado y abandonado. Subieron a bordo, cogieron fusiles que pensaban transformar en arpones y se apoderaron de cuerdas y velas, que ya sabían manejar. Luego se arriesgaron a inspeccionar el navío, encontrando varios hombres muertos en sus literas. Descendieron después a un amplio espacio que ocupaba el fondo del barco. Reinaba la oscuridad, por lo que pretendieron abrir una ventana para que pudiese penetrar la luz. Desconocedores por completo de la construcción naval, abrieron, de este modo, una "brecha en la línea de flotación, por la cual comenzó a entrar el agua y pronto el barco se hundió con toda su riqueza de madera y metal.” McClintock realizó una nueva expedición a Cabo Victoria. Allí se enteró por unos esquimales de que, en la misma época aproximadamente, otro barco había chocado contra la costa. Efectivamente, un poco más adelante encontró grandes fragmentos del Terror convertidos en armazón de cabañas. Allí mismo, en Cabo Victoria, el lugarteniente de McClintock, Hobson, encontró en 1859 un pergamino, con fecha de 28 de mayo de 1847 y firmado por dos oficiales de Franklin, llamados Gore y Des Voeux. En aquella fecha todo marchaba bien a bordo de los barcos. Pero otra anotación, escrita con mano distinta y fechada el 25 de abril de 1848, relataba la muerte de Franklin, de nueve oficiales y de quince hombres. Los firmantes de esta segunda nota, Crozier y Fitz James, declaraban haberse puesto en marcha hacia el Sur a pie. Luego, McClintock encontró en la bahía Erebus una chalupa colocada sobre un trineo. Junto al barquichuelo había dos muertos con los fusiles cargados al lado. Los útiles de su equipaje se hallaban diseminados por el suelo. Después de examinar detenidamente todo esto, McClintock y sus oficiales regresaron al Fox. No existía la menor duda de que Franklin había muerto y de que no le había sobrevivido ninguno de sus hombres. Después de dos espantosas invernadas, los poco más de cien supervivientes habían perecido hasta el último en su intento de llegar al Canadá. Treinta años después de la tragedia, el teniente norteamericano Frederick Schwatka encontraría los esqueletos de los desventurados expedicionarios. Este durísimo golpe enfrió los ánimos del Almirantazgo británico. Aunque, en la búsqueda de Franklin, el paso había sido encontrado por Robert McClure, quien había tenido que franquearlo a pie después de perder su barco (tuvo la fortuna de encontrar otro que le recogiera al otro lado), el honor de navegar en un mismo buque desde el estrecho de Davis al de Bering le estaba reservado al gran explorador noruego Roald Amundsen. Después de estudiar con el profesor Nemmeyer durante seis meses el magnetismo terrestre, Amundsen compró un viejo barco foquero, de 22 metros de longitud, llamado Gjóa. Le acopló un motor de 13 CV y zarpó el 17 de junio de 1903. Su intención era encontrar la famosa vía marítima. Iban a bordo de la nave seis hombres, con víveres para cinco años. En septiembre, Amundsen atravesó el estrecho de Peel y fondeó en una bahía de la Tierra del Rey Guillermo que estaba al abrigo de los temporales. Allí instaló su tienda para pasar el invierno. Cuando los exploradores llevaban varios días en aquel lugar, se les acercaron algunos esquimales para hablar con ellos. La presencia de los blancos les había llamado poderosamente la atención, pues nunca habían visto hombres de semejante piel. Amundsen les compró collares y vestidos. Luego hizo amistad con algunos de ellos, que le facilitaron información sobre sus costumbres y le acompañaron en varias incursiones en trineo. En octubre de 1906, navegando por el mar de Beaufort, Amundsen vio a lo lejos un barco cuya vela movía el viento. Era un ballenero de San Francisco que acababa de pasar el estrecho de Bering y estaba bordeando en aquel momento la costa norte de Alaska. El encuentro de los dos navíos demostró que el paso del Noroeste podía ser vencido. Amundsen y sus compañeros hablaron con los tripulantes del ballenero, quienes les dijeron que la vía era difícil y que doce barcos permanecían bloqueados en el cabo Herschel. Los noruegos decidieron invernar allí en espera de mejor tiempo. Cuando se derritieron los hielos, el Gjóa reemprendió la marcha hacia el Pacífico el 15 de julio de 1907, para entrar en la rada de Nome (Alaska) el 30 de agosto. El Paso del Noroeste estaba abierto.