«Topónimos y antropónimos guanches en el «Poema» de Viana»

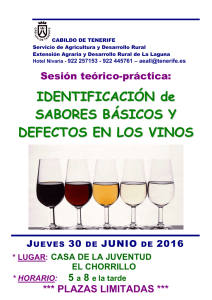

Anuncio