El secreto de los buscadores de perlas - e

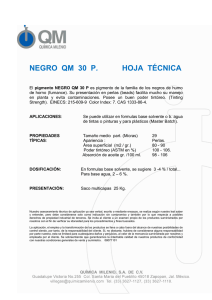

Anuncio