Escándalos en el pensionado

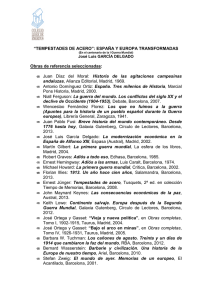

Anuncio