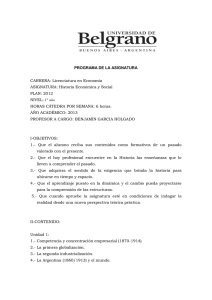

Análisis crítico del discurso desarrollista de Rogelio Frigerio

Anuncio