SEUDÓNIMO: Zen TÍTULO: Milagro en la Ladera del Roble Gordo

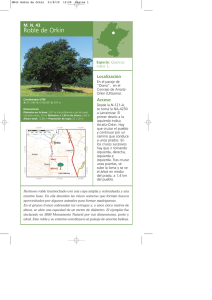

Anuncio

SEUDÓNIMO: Zen TÍTULO: Milagro en la Ladera del Roble Gordo TEXTO: Ladera del Roble Gordo, en el pueblo serrano de Arroyomuerto, el jueves 18 de febrero de 1937. El muchacho tenía una cabeza muy dura. Quizá por eso, cuando sus amigos se aburrieron de buscarlo por todas partes, él permaneció oculto en el hueco del enorme roble mirando huir las sombras. Había ganado en el juego del escondite a los chicos mayores y pensó sonriendo que le buscarían durante lo que quedara de tarde. Los últimos rayos del ocaso dibujaban las casas como una oscura mancha de tonos marrones y blancos rodeada de vegetación. Una ligera brisa mecía las primeras yemas de las ramas, y el roce vegetal mezclado con los murmullos de los grillos adormilaron al joven mientras observaba el anochecer por el hueco del árbol. Pasó todavía un buen rato antes de que las luces de los faros de un vehículo serpentearan a los lejos por la complicada carretera que atraviesa las huertas de las Guindaeras. Se fijó con curiosidad en que no eran las del coche de línea. No parecían, tampoco, las de la camioneta del trigo que regresaba cada noche después de haber dejado uno por tres, como decía su abuelo: “Se quedan tres sacos de harina por cada uno de pan que te dan... ¡Es el acabóse!”. Dedujo que se trataba de un vehículo turismo, algo sin duda extraño porque podían pasar semanas sin ver uno de aquellos circulando por las carreteras de la Sierra de Francia. Atravesó el Humilladero y luego lo vio desaparecer entre las curvas de la fábrica de harinas. Podía ser ése su destino, porque aquella industria era un próspero negocio donde a veces llegaban gentes de la ciudad para hacer comercio pero, aunque el coche redujo su velocidad, no se detuvo tampoco allí. Lo hizo unos metros más abajo, muy cerca del majadal. Ya no se podía ver desde arriba quiénes eran ni adónde iban los viajeros, así que la curiosidad del muchacho pudo más que su interés en ocultarse de sus amigos y se decidió a salir del escondite. Sólo llegó a dar unos pasos, cuando se dio cuenta que los recién llegados subían la cuesta e iban derechos hacia donde él estaba. Se trataba de dos hombres muy robustos, vestidos con el mono azul de los operarios, que llevaban a trompicones al que iba en medio de ambos. El muchacho desanduvo rápidamente el camino y volvió a ocultarse en el hueco del roble, convencido de que a aquellos señores no les gustaría encontrar compañía. El aire se había enfriado lo suficiente para provocar un estornudo indiscreto, así que el zagal se acurrucó y apretó su cuerpo contra las paredes interiores del hueco del árbol. Desde allí oyó acercarse a los tres hombres: –Sin duda has tenido mala suerte, amigo. Podrías haber sido un catedrático y te has metido a cura falangista del tres al cuarto… ¡Valiente imbécil! –Os estáis confundiendo conmigo. Yo soy hijo de obreros como vosotros. Mis parroquianos lo pueden decir ¡Y yo no he denunciado a nadie, lo juro! –No perjures. Mira que pronto estarás rindiendo cuentas a ese Dios que predicas. De todos modos si él viene en tu ayuda y corta esta cuerda, te dejaremos libre –dijo sonriendo con malicia a su compañero. Empujó violentamente al detenido contra el roble mientras el otro lanzaba una soga por encima de la rama más gruesa. La cabeza del hombre quedó a poco menos de un palmo del agujero por donde el muchacho observaba y a aquella distancia pudo ver, con todo detalle, cómo unos gruesos goterones de sudor caían por el rostro del preso. En sus ojos se leía el terror y, sin embargo, el hombre todavía se atrevió a pedir a sus captores: –Si me vais a matar, dejadme al menos que me prepare. –No, si ahora va a rezarnos un responso. ¡No te jode! –dijo el que preparaba el nudo corredizo. Lanzó una maldición porque sus zapatos quedaron empantanados entre las boñigas. Se había situado justo frente a él y se podía apreciar que era extranjero. En la tarea de limpieza, que le había puesto de mal humor, tuvo que ajustarse varias veces unas gafas redondas que se deslizaban, impenitentes, por su nariz. –Err,… Hum… Mientras terminas con esa mierda, déjalo que rece –le interrumpió el más rubio con gesto serio– y busca una piedra bien gorda, para ponerla al lado. Tiene que parecer que se ha matado él solo. Todavía refunfuñando, se alejó el otro buscando lo que le pedía su compañero para volver, al poco, cargado con una gruesa piedra de cantería. –Esto servirá. Levanta más de tres palmos; Lo suficiente para que cuelgue. Desde su escondite, el muchacho ya se había percatado de que estaba siendo testigo de un horrible crimen, por lo que una mezcla de miedo, curiosidad y deseo de ayudar al cautivo le pusieron en tensión. Deseó con fuerza que alguien del pueblo se acercara a ver qué hacían los del coche. Muchas veces sus deseos se terminaban cumpliendo así que cerró los ojos y apretó los dientes para conseguir un mayor efecto, pero ya aquellos hombres habían puesto la soga alrededor del cuello del preso, sin que ningún otro ruido delatara movimiento de gentes. –Porque no se espanta ante la muerte el que la desea… –Esta cita del condenado, exacerbó al rubio. –Err,… Hum… ¡Basta ya de cháchara!... Suéltale las esposas y empuja la piedra. –Sí… Parecerá más real si intenta soltarse estando colgado –asintió el de las gafas. –Non nobis dóm... –las palabras del cura quedaron interrumpidas al apretar la soga su cuello. Sonó un trueno y empezó a llover con fuerza, mientras uno de los hombres sacaba una llave del bolsillo y le soltaba las esposas, aunque fue el otro quien empujó la piedra dejando el cuerpo colgando en el vacío. Un rayo brilló sobre sus cabezas e instintivamente el colgado trató de asirse a la cuerda, pero ya la lazada apretaba su garganta como una tenaza y se quedó sin fuerzas para sujetarse a pulso. Sus brazos se fueron aflojando e iban quedando exánimes, cuando por ensalmo la cuerda pareció romperse y su cuerpo cayó sobre la hierba. –Err,… Hum… ¡Vámonos! –Dijo el rubio santiguándose atemorizado– Estos de iglesia son unos brujos. Instantes después sólo el sonido de la naturaleza y el caer de la lluvia volvían a llenar el Roble Gordo. Sólo entonces salió el muchacho de su escondrijo guardando cuidadosamente su pequeña navaja. El sacerdote trataba de tomar aire retirando trabajosamente la soga que apretaba todavía su cuello y, cuando vio a su joven salvador, le bendijo sonriente: –Gracias muchacho. Se oyó el ruido del motor del coche instantes después y la luz de sus faros volvió a iluminar el pueblo. Esta vez camino de Salamanca, de vuelta por donde había venido. Al tiempo que el cura y su nuevo monaguillo descendían juntos hacia Arroyomuerto.