Cobre, colonialismo económico y globalización: la inversión

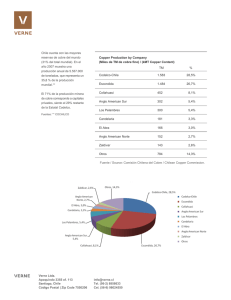

Anuncio