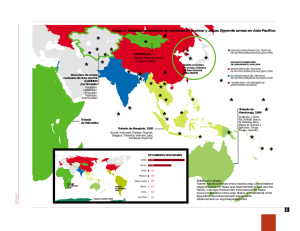

el proceso de control de armas

Anuncio