Repartimiento de baldíos y terrenos montuosos: un medio

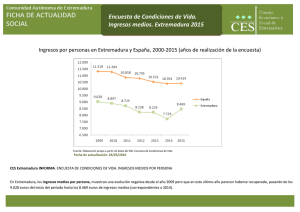

Anuncio