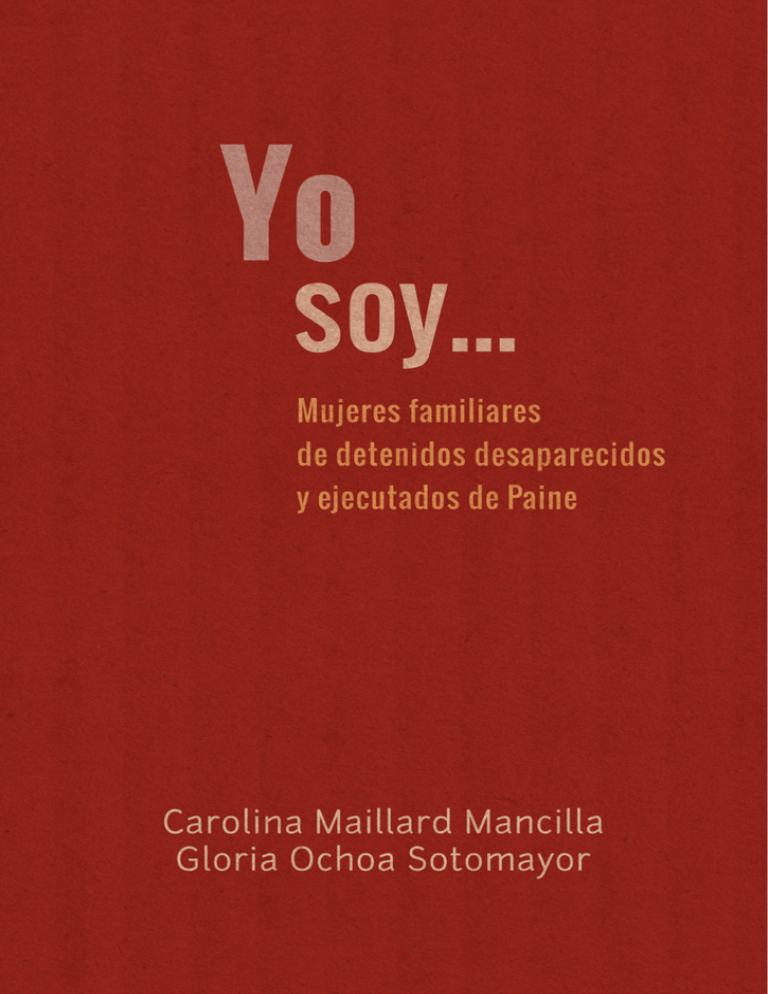

Yo soy... Mujeres familiares de detenidos desaparecidos

Anuncio