Identificación de necesidades y estrategias Mujer y VIH

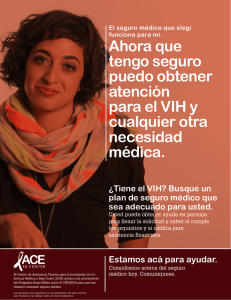

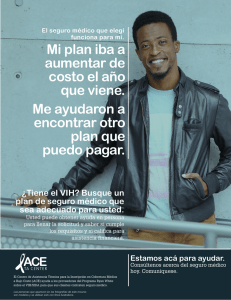

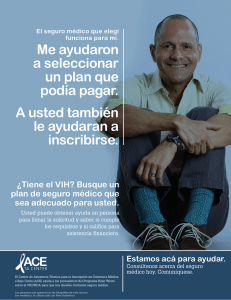

Anuncio