El bosque animado

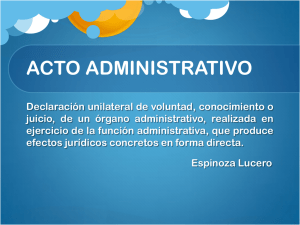

Anuncio