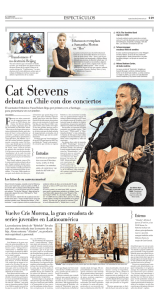

gerberto de aurillac - Jesús Campos García

Anuncio