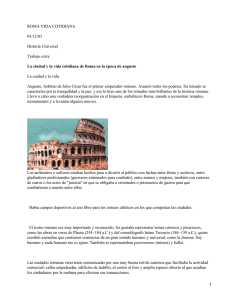

1 ROMA LA PLANTA DE LA CIUDAD DE TIMGAD. Siglo II

Anuncio