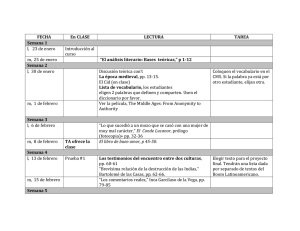

El burlador de Sevilla, de Francisco Villaespesa

Anuncio

«EL BURLADOR DE SEVILLA-, DE FRANCISCO VILLAESPESA LUCIANO GARCÍA LORENZO C.S.I.C. Madrid S I el personaje, convertido en mito, de Don Juan ha sido el de mayor descendencia literaria a lo largo de la historia española, podemos afirmar que el siglo XX ha ofrecido algunas de las mejores interpretaciones, sobre todo en el teatro, aunque también en otros géneros, de la misma manera que, a partir de Zorrilla y hasta los años veinte de este siglo, el número de obras de carácter burlesco con Don Juan o sus mujeres como protagonistas (también en algunas ocasiones don Luis Mejía) conforma una lista digna de ser tenida en cuenta y no sólo por su importancia cuantitativa1. Y en la década que comienza en 19202, concretamente en noviembre de 1928, aparece la versión donjuanesca de Francisco Villaespesa3, una obra dramática de escaso interés, alejada desde entonces de los escenarios y, como ocurre con la producción teatral del alménense, también con una pobre bibliografía crítica; que mejor es olvidar casi en su totalidad. Dos testimonios, y teóricamente los más importantes, como muestra de ello; en primer lugar, el libro de Eladio Cortés4 al cual recomendamos no 1 La bibliografía sobre el tema es tan abundante, en español como en otras lenguas, que se hace difícil una relación somera de libros y artículos. Remitimos, por ser uno de los últimos y por citar trabajos recientes, al volumen de Carlos Feal Deibe, En nombre de Don Juan (Estructura de un mito literario) [Amsterdam Philadelphia, John Benjamins Publishing Company], 1984. Este libro está dedicado casi en su totalidad precisamente a Don Juan en el siglo XX. En cuanto a las versiones burlescas, hemos llamado la atención en varios trabajos sobre este género; vid. el último de ellos: -La comedia burlesca: El Caballero de Olmedo de Francisco Antonio de Monteser-, en Actas de las jornadas sobre teatro popular en España. Madrid, C.S.I.C, 1987, pp. 193-214. 2 A partir de 1921 son numerosas las versiones de Donjuán como protagonista, desde las de Martínez Sierra (1921) hasta El Burlador que no se burla (1930), de Jacinto Grau, y pasando por Eduardo Marquina, Arniches, los hermanos Alvarez Quintero, Valle Inclán, Antonio y Manuel Machado, Julio de Hojos (versión de Tigre Juan, de Pére¿; de Ayala), etc. 3 Francisco Villaespesa, El Burlador de Sevilla. Madrid, 1928, Col. -La Farsa-, núm. 61. Citamos en adelante por esta edición. 4 Eladio Cortés, El teatro de Villaespesa. Estudio crítico. Madrid, Atlas, 1971. -73- acudir, pues es un volumen plagado de erratas, mal escrito y con los signos de puntuación, sobre todo las comas, repartidos a capricho. En cuanto al contenido, sólo diremos que la mayor parte de las páginas dedicadas a cada obra resume el argumento de las mismas y que la bibliografía es de una enorme pobreza, a pesar de que el autor dice haber tenido a su disposición el archivo de Villaespesa. Más aún, este capítulo bibliográfico ofrece escasos datos más de los que el doctor J. Alvarez Sierra nos diera en su libro5 e incluso plagia descaradamente párrafos y párrafos de este pequeño volumen, sin citarlo ni una sola vez y tampoco recogiéndolo en la bibliografía final. Y todavía más: Cortés recoge algunas afirmaciones ciertas del doctor Alvarez Sierra para convertirlas en errores manifiestos; así, -Clarín» recibe unas bofetadas, según Cortés, de Ramiro Ledesma (¡!) —se trata, claro, de Navarro Ledesma, al que cita correctamente Alvarez Sierra— y una errata del libro de este autor —-alfonisna» por -alfonsina»— la corrige Cortés en -alfonista» en un párrafo, por otra parte, copiado casi textualmente6. Ni siquiera la información de las ediciones de Villaespesa se salva, pues nada menos que El Burlador, según Cortés, fue publicada por «La Farsa» en Buenos Aires... (Claro que Alvarez Sierra data su estreno en 1917). ¿Para qué seguir?... El segundo ejemplo es más reciente. Se trata de la edición de El Burlador, realizada por Marlene Gottlieb, precedida de un prólogo, que es ampliación de otro trabajo publicado años atrás7. Las notas al texto, dieciséis, están curiosamente puestas inmediatamente después de ese prólogo y antes de la Bibliografía, de una breve antología poética de Villaespesa con el tema de Don Juan como centro e incluso antes del texto de Alfredo Blanco a que haremos referencia, de dos poemas más que no sabemos qué hacen ahí y, claro está, antes de la pieza de nuestro autor... En fin, un lío. El libro, por otra parte, contiene algunos errores y no pocas erratas y una de ellas de verdadera mala suerte, pues uno de los versos fundamentales de la obra (v. 1962), y que la propia autora comenta en la nota última (-¡Lazos que el amor tiende no los desata Dios!»), se ha convertido en afirmación al deslizarse una 5 al final de no. La bibliografía, en fin que se ofrece sobre el tema de Don Juan, se queda en 1969 y faltan algunos títulos importantes. El Burlador de Sevilla de Villaespesa fue escrita en febrero de 1927 y estrenada en noviembre de ese mismo año en Buenos Aires. En las veinte líneas que, «a manera de prólogo-, preceden a la primera edición de la pieza, el autor declara (además de cuándo y dónde fue estrenada) su atención por el personaje de Don Juan y las versiones que leyó: desde la de Tirso a la de Zorrilla y Bataille, desde el poema de Byron hasta el de Guerra Junqueiro. Afirma, en fin, Villaespesa que su Donjuán es Andalucía, sobre todo -Andalucía hecha hombre» y que la pieza está inspirada en una leyenda de su malogrado amigo Alfredo Blanco8. 5 Francisco Villaespesa. Madrid, Editora Nacional, 1949. Vid. Alvarez Sierra, pp. 49 y 134 135, y Cortés, pp. 50 y 55. 7 Francisco Villaespesa, -El Burlador de Sevilla-. Sevilla, Biblioteca de Cultura Andaluza, 1986. El trabajo anterior es -El Burlador de Sevilla de Francisco Villaespesa-, en Actas del Simposio sobre Villaespesa y el Modernismo. Almería, 1977, pp. 67-74. La autora se sirve de los libros de Cortés y Alvarez Sierra, pero no hace ni la más mínima alusión a lo que hemos expuesto. 8 Escritor sevillano, amigo de Villaespesa, de él escribió nuestro autor: -Alfredo Blanco, cincelador y esmaltador de prodigiosas medallas de eternidad, dignas de un Benvenuto que hubiese nacido en Bagdad o 6 -74- Efectivamente, en un convento de los alrededores de Sevilla se desarrolla toda la obra, un convento que está descrito por Villaespesa a su manera y con el derroche de adjetivos que en él es habitual, aunque, bien es cierto, sin el recargamiento escenográfico de otras obras como El Alcázar de las perlas o incluso La leona de Castilla. Recordemos parte de la acotación en que describe el escenario donde va a tener lugar todo el primer acto de la pieza: «... Bajo el sortilegio de plata del plenilunio se ve la fronda opulenta del jardín, desbordante de flores, y el cielo magnífico, fulgurante de estrellas. A la mística sombra de los cipreses centenarios se desgrana voluptuosamente la perlería sonora de un surtidor sobre su concha pagana de mármol, la luna taracea la fina labor de los arcos y pinta en el suelo sutiles encajes de luz. Una brisa, suave y cálida, evoca, a veces, los rumores profanos de Sevilla en fiestas...»9. Adjetivación abundante que se repite en otras acotaciones, incluso insistiendo en alguna expresión de las citadas: «ricas sedas», «blancos vellones», «flores artificiales», «viejos misales», «altos sitiales de cuero»», «rumor dulce y milagrero», «noche magnífica», etc. etc. Lo primero que es necesario mencionar, al estudiar El Burlador de Sevilla de Villaespesa, es que el protagonista no es tanto Donjuán como dos novicias, María de la Esperanza y María de la Concepción, y, sobre todo, la primera, herencia, claro está, de Doña Inés de Zorrilla. María de la Esperanza adquiere en esta pieza un papel muy significativo y podemos afirmar, incluso, que Don Juan está en función de este personaje, pues el autor, desde el momento que encierra a sus criaturas dramáticas entre las paredes de un convento, centra su atención en las mujeres allí recluidas olvidando las aventuras anteriores de su Tenorio, las cuales simplemente son aludidas y sin ciarle excesiva importancia. Como veremos más adelante, este Burlador se muestra como tal al final de la obra; antes, es un galán, un seductor, pero sin acentuar María de la Concepción (la única que lo conoce) sus aventuras amorosas. El Burlador de Sevilla, y es otra nota distintiva de esta pieza de Villaespesa, se conforma al igual que tantas otras comedias de nuestro teatro del XVII, teniendo un triángulo de personajes como base del conflicto, aunque en este caso, y en esto se diferencia de la mayor parte de las obras del XVII, es que son dos mujeres luchando por el amor de un hombre y no dos galanes intentando ser correspondidos por una dama10. Efectivamente, María de la Concepción sabe de Don Juan, está de él enamorada y ella es la que persuade a María de la Esperanza11 de que conozca al caballero sevillano. Lo en Damasco teniendo el alma centelleante y voluptuosa de Harun el Rachid o de Almotamid el sevillano-. Son páginas que pudo consultar entre los papeles de Villaespesa, ya muerto, el doctor Alvarez Sierra (opus cit., p. 67). Es muy de agradecer, por otra parte, que Marlene Gottlieb reproduzca en su edición la obrita de Alfredo Blanco, pues así el lector comprueba fácilmente la escasa originalidad de la comedia de Villaespesa. 9 Marlene Gottlieb (op. cit., p. 73), en su apología de Villaespesa, afirma de las acotaciones de El Burlador. •El lenguaje de la obra es un dechado del preciosismo modernista. Las acotaciones, en vez de ser meramente funcionales, escritas para el director de la obra, son pequeños poemas en prosa, donde el interés se centra en la musicalidad y la plasticidad de las palabras empleadas...- Y cita, como ejemplo, la anotación que hemos reproducido. 10 La lucha de las dos novicias por el amor de Don Juan es la leyenda de Alfredo Blanco en la que dice haberse inspirado el autor. Eladio Cortés (op. cit., p. 171) así lo indicó, pero, como ocurre tantas veces en su libro, se olvidó de ofrecer cualquier dato bibliográfico, tanto en nota como en la bibliografía final. 11 Los nombres de los personajes de la obra pretenden ser simbólicos, pero este simbolismo es tan evidente que más bien resultan definiciones. Citar los estudios de Levi Straus y otros trabajos en torno a la nominación está de más, debido precisamente a lo explícito de este recurso en Villaespesa. -75- importante, y también lo más significativo de la obra, es que el amor humano triunfe sobre el divino, que los muros del convento puedan burlarse, que se saboree el placer de las caricias, besos y palabras de amor, que, en fin, se logre una libertad identificada por la capa grana del Burlador al viento y por las calles de una Sevilla sólo adivinada más allá del Claustro y de los pasillos conventuales. Es la libertad el anhelo de esas dos mujeres y a la libertad canta explícitamente Villaespesa en varias ocasiones en su pieza12, frente al encierro, la soledad y el silencio: ¡No olvidad, que vida sin libertad es como estar muerta en vida! (p. 24) Esto dice la Mandadera —Brígida13, Celestina, Trotaconventos— al comienzo de la obra, y como encarnación de la libertad se presenta Don Juan ante las dos mujeres, gritando incluso que él es la libertad misma en la primera intervención que tiene en la obra y que es el primer diálogo también que mantendrá con María de la Esperanza. Evidentemente, todo esto no es nuevo; más aún, Donjuán como personificación de la libertad o del libertinaje (recordemos a Tirso) es una de las notas que han caracterizado tradicionalmente a nuestro personaje, sobre todo a partir del Romanticismo; lo importante es que, entre tanta hojarasca como Villaespesa dejó en su obra, también el autor deja su grito de rebeldía y lo hace en un convento al enfrentar amor humano y amor divino y decidiéndose abiertamente por el primero. No hay, por supuesto, blasfemias —como alguno de los personajes dice—, pero sí que abundan los versos un tanto sorprendentes en labios de las dos novicias protagonistas (el amor a un hombre «es más dulce que nuestros afectos familiares / y mucho más ardiente que el amor al Señor», p. 24; «que por su cariño diera / la salvación de mi alma», p. 56; «pues si al infierno me arrastra, / por las delicias del cielo / el infierno no trocara...», p. 57), como abundan, dramáticamente más justificadas, afirmaciones aún más fuertes en labios de la Mandadera y, claro está, las tradicionales de Don Juan con su desafío al castigo divino y a su condenación. Se me podrá objetar que, sobre todo al comienzo de la obra, a esas afirmaciones de las novicias suceden versos de arrepentimiento o demandando perdón a Dios, e incluso podrá también oponerse el desenlace de la pieza muriendo María de la Esperanza; sin embargo, ni las acciones posteriores a esos arrepentimientos corroboran esas palabras y el desenlace precisamente reafirma las manifestaciones de las mujeres: María de la Esperanza muere para salvar a Don Juan —una muerte física exclusivamente— y 12 La libertad está presente en muchas de las obras de Villaespesa como motivo de mayor o menor importancia. Recordemos Bolívar como ejemplo más significativo, aunque el drama no resulte tan atractivo en su lectura como podría hacer suponer el personaje y las ideas que pretende exponer el dramaturgo. 13 La relación e influencia de Villaespesa con Zorrilla ha sido señalada repetidamente por la crítica. Zorrilla ya fue la lectura predilecta del autor en sus años de estudiante en Madrid, y de ello tenemos testimonios del propio Villaespesa. Años después, sin embargo, declara en una entrevista: -Nunca he sentido a Zorrilla. Si tengo alguna influencia de él es que he visto y expresado en verso los mismos paisajes, sin que esto quiera significar que no sienta admiración por Zorrilla. De los románticos prefiero a Espronceda.- Eladio Cortés (nota en p. 45) afirma haber tomado la cita de una entrevista publicada en La Democracia el 17 de febrero de 1920; sin embargo, las mismas, exactamente las mismas palabras, recoge Alvarez Sierra en su libro (pp. 191 192) y que, según él, le dijo Villaespesa en conversación mantenida durante un paseo por Madrid... -76- repitiendo su amor al Burlador; María de la Concepción, por su parte, huirá en los brazos del amante (recordemos a Isabel en la Sonata de Otoño valleinclanesca), declarando una vez más que infierno o cielo es lo mismo, siempre que goce de sus caricias y de su boca. Más aún, la última acotación y últimas palabras escritas por Villaespesa describen a las hermanas del Convento -salmodiando rezos con una voz tenuey cansada- (los subrayados son nuestros) y antes, en la acotación con que se abre el Acto tercero, el autor había calificado de -milagrero» el rumor de la letanía que las monjas recitan a la Virgen... Villaespesa no pretende, por supuesto, realizar con su Don Juan un ataque a la religión, pero resulta evidente que prefiere a las monjas de ese convento fuera de los Claustros, a pesar, o quizá por ello, de los retóricos versos que pone en boca de la Superiora o del Capellán y de las escasísimas intervenciones que tiene el resto de la comunidad. Todo esto se encuentra en relación con el tono sensual, voluptuoso, que respira la pieza. Villaespesa parece disfrutar cargando incluso de erotismo los diálogos en que interviene el trío protagonista y quizá un motivo, convertido en metáfora repetida en la obra, explique nuestra interpretación. Efectivamente, las flores del claustro (esas flores que tanto gustan al poeta) están presentes en este Burlador desde los primeros versos y ellas simbolizan para los personajes, a través de las palabras del jardinero, desde héroes que regresan ensangrentados de una Cruzada (los claveles) hasta los ojos de María (las violetas). Y, entre todas estas flores, una destaca convirtiéndose en el símbolo de la altanería y del orgullo para el Jardinero y, en consecuencia, para las monjas: la rosa. Una rosa que será el motivo que borda María de la Esperanza frente a las escarpias, cruz, escalera y martillo bordados por Sor Providencia, o frente al vellón inmaculado (vellón de pureza), que deja en la tela Sor Patrocinio. Una rosa, la de María de la Esperanza, que se abre —como declara ante la Superiora— para que una abeja entre en su cáliz y se embriague «con las mieles de su esncia», lo cual, efectivamente, ocurrirá en el último acto de la obra, pues el mismo Don Juan repite las palabras de María de la Esperanza y que ingenuamente habían sido entendidas por la Superiora: ¡Lirio conventual de oro y de nieve, que ha cortado mi mano al pie del ara para absorber la esencia de su cáliz y la virginidad de su fragancia! (p; 63). Y pocos versos antes, Don Juan ya había iniciado la repetición de las palabras de la novicia cuando afirma ¡Cual la abeja ha gustado su dulzura, y cuando su dulzura está agotada, buscando nueva miel, hacia otras flores como la abeja, tenderé mis alas! (p. 63)14. Diluidos a lo largo de la obra, versos como los citados encontramos en diferentes ocasiones, ofreciéndonos el retrato de dos mujeres que expresan el sensualismo de sus 14 Estos versos y los citados antes dan a la obra un cierto interés al mezclar elementos como las flores con el cáliz, la vida conventual, etc., pero también es verdad que Villaespesa olvida pronto y los endecasílabos últimos se continúan con otros que comienzan: -¡Volar de flor en flor es mi destino...!- ¡Lástima de ramplonería! —77— más íntimas emociones con comparaciones o metáforas, en ocasiones escasamente poéticas y, por ello, más directamente expuestas. Esa escasez de lirismo precisamente nos ofrece la posibilidad de confirmar con El Burlador de Sevilla la facilidad versificacional de Villaespesa, pero también el retoricismo de no pocos de sus octosílabos o endecasílabos, la hojarasca, como ya afirmábamos, seudoromántica e incluso la cursilería que respiran las intervenciones de algunos de ellos; este es el caso de no pocos versos de Fray Félix cuando se dirige a las monjas y novicias («¡Corderitas de María / amad la pureza y puras / seguid siempre vuestra vida, / que, en las celestes alturas, / los seráficos laúdes, /entonarán los loores / de vuestros santos amores» (p. 7)15; pero, es, sobre todo, el Jardinero —ayer niño recogido, claro está, a la puerta del Convento y criado por las monjas— quien, con su obsesión por lasfloresy sus versos sensibleros plagados de ingenuas comparaciones, llega a producirnos cierto empacho de fácil retórica. Por cierto, que en el repar to ofrecido por Villaespesa en su libro, con los nombres de los actores que estrenaron la pieza en Buenos Aires, aparece una actriz, Luisa Vehil, como intérprete del papel del Jardinero. ¿Quiere esto decir que el autor, o, en su lugar, el responsable del montaje se dio cuenta de esa sensiblería citada? ¿Podemos llegar más lejos y pensar, incluso, que la muy excesiva delicadeza del Jardinero lo acercaba demasiado al mundo femenino del Convento?... Villaespesa, como recordábamos al principio, dice en el Prólogo a la edición de la obra que su Donjuán es Andalucía y, sobre todo, «Andalucía hecha hombre». La verdad es que no sabemos muy bien lo que podría definir específicamente a su protagonista como andaluz, aparte de las referencias a Sevilla existentes en la pieza, pues este Don Juan que, repetimos, queda oscurecido por las dos novicias, en poco se diferencia del resto de los Tenorios convencionales. Es seductor como todos, valiente y osado siguiendo el arquetipo, se mofa de la religión y es luciferino como tantos otros, su fuerza y dinamismo repite las de otros donjuanes y la libertad por él representada ya está, como decíamos antes, en muchos otros burladores precedentes. Quedémonos con las dos novicias, aunque no olvidemos a Don Juan; ellas son, con su deseo de saltar muros de piedra, antecedentes (y que esta relación sea tomada en su justa medida) de esas hijas de Bernarda que también luchan por sentir muy cerca el olor del hombre tras las paredes que albergan el silencio impuesto. 15 Cursilería y también bastantes ripios, no excepcionales en la pieza. Esta misma intervención de Fray Félix finaliza así: ¡Fray Félix de la Esperanza, en toda tribulación, para vosotras será un padre que os amará con todo su corazón! (p. 7) Corazón, amor, honor, Señor..., términos repetidos con frecuencia para lograr la rima, como repetido sin cesar es el uso de la exclamación; recurso de carácter desgarradoramente romántico éste, pero que llega, por exceso, casi a adquirir carácter paródico. No olvidemos, de todas maneras, y por lo que se refiere a esta facilidad para versificar, que Villaespesa confesó a su amigo Alvarez Sierra que no pocos días llegó a escribir hasta treinta y cuarenta sonetos seguidos, -todos a cual más perfectos-, añade con generosísima admiración el fiel amigo (op. cit., pp. 167 y 190). Y en otra ocasión, ya a principios de los años treinta, el mismo Alvarez Sierra declara que el -triunvirato- de poetas por excelencia, para Villaespesa era en ese tiempo Marquina, Ardavín y Pemán (p. 69). —78—