La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri

Anuncio

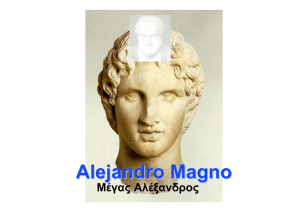

HISTORIA Y HUMANIDADES La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles Virgina de Frutos-González, Ángel L. Guerrero-Peral Introducción. Bizancio preservó el conocimiento médico de la antigüedad compilando textos clásicos, pero los médicos bizantinos llevaron a cabo, además, contribuciones originales con referencias a enfermedades neurológicas. Alejandro de Tralles fue uno de los autores destacados del primer periodo de la medicina bizantina. Se formó con su padre y, viajando por el mediterráneo, adquirió nueva información y experiencia. Objetivo. Medici libri duodecim es un tratado de patología y terapéutica en 12 libros. Resume los conocimientos clásicos y la experiencia del autor. Su influencia perduró hasta el inicio del Renacimiento. Trabajamos sobre la edición grecolatina de Henricum Petrum (1556), con especial interés en las referencias a enfermedades neurológicas. Desarrollo. El Libro i está dedicado a enfermedades de cabeza y cerebro. Clasifica la cefalea, siguiendo a Areteo de Capadocia, en cephalalgia, cephalea y hemicrania, y sugiere diferentes mecanismos patogénicos y tratamientos para ellas. La cefalea se considera, con las alteraciones de la memoria o el sueño, dentro de los síntomas iniciales del delirio. Incluye las alteraciones mnésicas entre las enfermedades sistémicas, relacionándolas con patología cardíaca. Distingue entre parálisis (privación de sensibilidad y movilidad en la mitad del cuerpo) y apoplejía (incluida la pérdida de las funciones del alma, que conduce a la muerte). Sobre la epilepsia, Medici libri duodecim sitúa su origen fuera de la cabeza, principalmente en el estómago, y aporta descripciones de auras epilépticas. Conclusiones. El análisis del Medici libri duodecim muestra cómo los médicos bizantinos entendían las enfermedades neurológicas. Su tratamiento estaba basado en sangrías, plantas medicinales y evitación de sustancias nocivas. Palabras clave. Alejandro de Tralles. Apoplejía. Cefalea. Epilepsia. Medicina bizantina. Terapéutica. Introducción: la medicina bizantina El origen cronológico del Imperio bizantino puede situarse, de acuerdo con los diversos autores, en varios hitos históricos; elegiremos aquí la fecha del año 330 de nuestra era, momento en el que Constantino el Grande determina que la reformada Bizancio, a la que se denominará en su honor Constantinopla, es la nueva capital del Imperio romano. Una vez culminada la división de éste a la muerte de Teodosio, el Imperio de Oriente, con Constantinopla como capital, además de sobrevivir a las invasiones de los pueblos germánicos, alcanzó un gran esplendor en todos los ámbitos, también en el de la medicina. Este recorrido, con los habituales altibajos, se completa en el momento de la desaparición del Imperio, en 1453, cuando Constantinopla es conquistada por los turcos [1,2]. La aportación de Bizancio al saber médico fue compleja y seguramente mayor de lo considerado durante tiempo [2]. Por un lado, y siguiendo la tradición de la compilación del saber en grandes obras, conservó los conocimientos de la antigüedad grecorromana, el llamado galenismo medieval, que tanto Bizancio www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 como el Islam y el Occidente medieval trataron de mantener a lo largo de toda la Edad Media [3-6]. Pero la labor en medicina del Imperio bizantino no se quedó en la mera compilación, sino que, sobre esas bases, construyó una obra original [1]. Parte de esa originalidad radica en el delicado equilibrio entre medicina y religión, que prevaleció en este período histórico. La sociedad bizantina estaba profundamente cristianizada y la Iglesia tenía una gran influencia en todo el tejido social y los saberes científicos. Por ello, la medicina bizantina tuvo un componente dogmático, incluso mezclándose con la magia y la hechicería [7,8]. Fue capaz, además, de asimilar una medicina monástica muy desarrollada en el entorno de esta gran religiosidad; de hecho, la medicina monástica bizantina influyó en la medicina monástica de todo el Occidente [9,10], pero en ningún momento se perdió la llama de la búsqueda del conocimiento científico, aun en las épocas de mayor presencia de las creencias religiosas [11]. El médico bizantino, además de preservar la medicina hipocrática, helenística y romana, aportó así su experiencia personal y se constituyó en el nexo fundamental con la posterior medicina europea occidental [12]. GIR Speculum Medicinae; Universidad de Valladolid (V. de Frutos-González). Servicio de Neurología; Hospital Clínico Universitario (A.L. GuerreroPeral). Valladolid, España. Correspondencia: Dr. Ángel Luis Guerrero Peral. Servicio de Neurología. Hospital Clínico Universitario. Avda. Ramón y Cajal, 3. E-47005 Valladolid. E-mail: [email protected] Aceptado tras revisión externa: 21.07.10. Presentado parcialmente como póster en el XX Congreso de la European Neurological Society. Berlín, junio de 2010. Cómo citar este artículo: De Frutos-González V, GuerreroPeral AL. La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles. Rev Neurol 2010; 51: 437-43. © 2010 Revista de Neurología 437 V. de Frutos-González, et al Además, la medicina bizantina nunca perdió su carácter asistencial, de forma que algunos autores sostienen que uno de los grandes méritos de este período histórico radica en lograr acercar el galenismo a los médicos encargados de atender a los pacientes en todo el Imperio, adaptándolo así a la práctica médica de su tiempo [2,13]. Estos médicos debieron, a lo largo de todo este período, además de aplicar sus conocimientos médicos, luchar contra la superstición arraigada en el pueblo, que consideraba muchas enfermedades como castigos divinos, o meras formas de posesión diabólica [14]. La medicina bizantina fue la continuación directa de la Escuela alejandrina. Se propone una primera época en la medicina bizantina o etapa alejandrina, que se extendería hasta la caída de Alejandría en poder de los árabes en el año 642 [15]. En este período existe una convivencia, no siempre fácil, entre médicos paganos y cristianos, y predomina la divulgación del saber griego. Desde este momento hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453, transcurre la llamada etapa constantinopolitana, en la que, pese a una clara mejora asistencial, apenas se crea saber médico y los autores se limitan a llevar a cabo un enciclopedismo acumulativo. Como hecho destacado de este período, en los años centrales del siglo x, se produce el histórico envío de un manuscrito de la materia médica de Dioscórides al califa Abd al-Rahman III, lo que potencia el desarrollo de la medicina en Al-Andalus [7]. A la caída del Imperio bizantino, los textos clásicos escritos en griego vuelven a Europa occidental, donde hasta ese momento se habían conocido a través de las traducciones de los libros árabes [10]. Las escuelas de medicina tienen gran importancia en Bizancio. Destaca la de Nisibis, en Siria, donde se formaron médicos famosos como Zenón de Chipre, que llegó a liderar la Escuela de Medicina de Alejandría, Asclepiodoto y Jacobo Psicresto. Tam­ poco podemos olvidar la Escuela de Artes Liberales fundada por el emperador Constantino, posteriormente convertida en el Museo Católico, destinado a estudios teológicos, jurídicos y médicos. Los hospitales, presentes en gran número en Bizancio, y desarrollados fundamentalmente alrededor del año 1000, son uno de los hechos más destacados de la medicina bizantina [2]. Dejaron rápidamente de ser instituciones piadosas cristianas en las que los enfermos sin recursos pasaban el resto de sus vidas para ser lugares en los que los pacientes eran atendidos de forma activa y dados de alta [2]. Eran lugares libres y públicos, y en ellos, gracias al intercambio de información, se practicaba la docencia médica [16]. 438 Principales autores médicos de Bizancio Oribasio de Pérgamo (325-403 d.C.) es considerado un autor de transición entre la medicina helenística y la bizantina. Fue el médico personal del emperador Juliano el Apóstata, quien, bajo su influencia, estableció la obligación de poseer una licencia para ejercer la medicina en el Imperio romano. Todo el saber de Oribasio no logró salvar a su emperador, víctima de traumatismo abdominal fatal descrito en la literatura médica moderna [17]. Compuso 70 obras, de las que la más conocida es la Gran sinagoga, también conocida como Enciclopedia de la Medicina, en la que, entre otras cosas, describió la semiología de las lesiones a diferentes alturas de la médula espinal. Otro texto destacado de Oribasio es Euporista, un auténtico tratado de medicina de urgencia, con instrucciones prácticas sobre el manejo de accidentes. Para los historiadores de la medicina, Oribasio es un autor de difícil estudio puesto que gran parte de la obra que se conoce como suya realmente fue compuesta en el siglo vi (seudo-Oribasio), con lo que existen graves problemas para identificar el corpus que realmente pertenece a este autor [18]. En la obra de Oribasio hay múltiples referencias a la patología neurológica, entre ellas, las que señalan el origen, síntomas asociados (entre ellos, crisis epilépticas) o tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia [1]. Otra figura destacada en la medicina bizantina es la de Aecio de Amida (520-575), gran compilador que resumió los conocimientos médicos anteriores en los 16 volúmenes de su Tetrabiblios. Sintetiza, sobre todo, los escritos de los médicos Arquígenes, Sorano, Oribasio y Galeno. Estudió en la Escuela de Alejandría y llegó a ser el médico jefe de la corte imperial de Constantinopla [19]. A él se debe la mejor descripción clásica de las enfermedades de los ojos, nariz, garganta y dientes, así como la descripción y las propuestas terapéuticas de gota, hidrofobia o difteria y reseña de procedimientos quirúrgicos como tonsilectomías o uretrostomías. Prestó un gran interés a variadas intervenciones quirúrgicas, incluida la trepanación [1]. Por citar otros aspectos de su obra, suya fue, por ejemplo, la idea de detener o continuar las sangrías en función de las características de la sangre [19]. Algo posterior es Pablo de Egina (625-690), el último autor destacado de la medicina griega antes de la eclosión de la medicina árabe [9,20]. Escribió una auténtica enciclopedia de medicina, cirugía y obstetricia en siete tomos, conocida como Epítome, Hypomnema o Memorandum. Esta obra tuvo una gran influencia en la medicina árabe. En ella destaca su descripción del pólipo nasal, de la traqueoto- www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles mía o del líquido sinovial de las articulaciones, así como el tratamiento que hace de la oftalmología o las variadas y ricas referencias a la cirugía militar. Describió también la amigdalectomía, la paracentesis en un caso de ascitis o las cirugías radicales de hernias inguinales. También hizo referencia a patologías neurológicas, recomendando, por ejemplo, la sección de las arterias retroauriculares en casos de cefaleas y vértigos [21-23]. Como detalles adicionales, cabe mencionar que identificó ruidos, luces, olores o la ingesta de vino como desencadenantes de un episodio de migraña, y a él debemos una descripción del grito epiléptico [9]. Autores posteriores de una menor influencia son Teófilo Protospatario, autor de De urinis, posiblemente en el siglo vii, León el Iatrosofista, autor del Conseptus medicinae, en el siglo ix, Teófano Crisobalante, autor del Epítome en el siglo x o Miguel Psellus, con su obra en verso Ponema Iatrikon en el siglo xi [2,19,20]. Este último autor describió la muerte, probablemente por envenenamiento, del emperador Romano iii [2]. Menos destacados son los autores de la época constantinopolitana; entre ellos citaremos a Juan de Actuario (1275-1328), autor de Therapeutiké métodos, colección de seis libros, los dos últimos con carácter de recetario, impresos en Europa en 1539 como De medicamentarum compositionae o De diagnosi [19]. Juan Actuario es considerado uno de los padres de la uroscopia [19]. Terminamos este recorrido con Nicolás Myrepsos (s. xii-xiii), autor de un Dynamerón, colección de 2.536 recetas, entre las que sobresalen 511 antídotos y 98 ungüentos [20]. La figura de Alejandro de Tralles Alejandro de Tralles (525-605) fue uno de los mayores exponentes de la medicina bizantina. Quizá en el entorno de su relación con la corte de Justiniano y Teodora, viajó recolectando información médica a lo largo de los Balcanes, Italia, Hispania, Egipto y el Norte de África. Practicó y enseñó medicina durante un largo período en Roma. Procedía de una familia de sólida formación; su padre y uno de sus hermanos eran médicos, y otro de sus hermanos, Antemio, fue uno de los arquitectos de la Basílica de Santa Sofía, en Estambul [24-26]. Probablemente, es esa notoriedad de su familia lo que hace que Alejandro de Tralles sea uno de los médicos bizantinos de los que contamos con mayor información biográfica [26]. Se forma probablemente con su padre y estudiando a las dos mayores autoridades de la época, Galeno www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 y Dioscórides. Antes de instalarse en Roma, viaja por todo el Mediterráneo y de estos viajes adquiere, principalmente, conocimientos farmacológicos; por ejemplo, nos hace llegar remedios populares contra la epilepsia que aprendió en Córcega o en Hispania. En toda la obra de Alejandro de Tralles se mezclan elementos mágicos. Así, por ejemplo, propone con frecuencia el uso de amuletos o hechizos, ya que intuye un efecto placebo [2,26]. Como datos destacados, a Alejandro de Tralles se le atribuye la primera reseña acerca de la eficacia de la colchicina en la gota [27]. Una curiosidad: Alejandro de Tralles propone el uso de sanguijuelas en la cabeza para el tratamiento de la melancolía, enfermedad en la que el exceso de bilis negra tenía un papel importante [28]. Pablo de Egina iba más allá y preconizaba el uso de las sanguijuelas en las cefaleas, sobre todo si se asociaban a fiebre o manía, o adquirían una forma crónica, así como en las conjuntivitis y las amaurosis [28]. Medici libri duodecim Medici libri duodecim es una de las obras más destacadas de Alejandro de Tralles. Se trata de un tratado de patología y terapéutica en 12 libros, escrito a requerimiento de su amigo Cosmas, para transmitir, de la forma más clara y concisa posible, las mejores terapias para las diferentes enfermedades. Contienen material reunido por el autor para la enseñanza de la medicina y probablemente fueron escritos al final de su vida y resumen sus propias aportaciones derivadas de la observación de varias enfermedades. Detalles acerca de cómo se ocupa de entidades como la alopecia nos hacen pensar que su clientela estaba entre las clases pudientes de la época [27]. El Libro i trata de las enfermedades de la cabeza; el ii se ocupa de los problemas del ojo, y el iii de los de la boca y las glándulas salivales. Los Libros iv y v tratan, respectivamente, de patologías cardíacas y pulmonares, y en el Libro vi se ocupa de la pleuresía. Los siguientes libros los dedica a patología digestiva, gástrica en el vii, intestinal en el viii, hepática en el ix, y en el libro x se ocupa de las enfermedades abdominales que Alejandro considera las dos mayores: disentería e hidropesía. Para finalizar, el libro xi se ocupa de las enfermedades genitourinarias y el xii de la gota [27]. En el Medici libri duodecim se recogen unas 600 sustancias farmacológicas, prácticamente todas las incluidas en la Materia médica de Dioscórides, pero con diferentes indicaciones. La influencia de este tratado fue muy grande durante toda la Edad Media. Por poner un ejemplo, Albulcasis, cuatro siglos más tarde, lo utilizó como 439 V. de Frutos-González, et al libro de referencia [24]. Fue traducido y editado hasta el Renacimiento. Para la elaboración de este trabajo revisamos la edición grecolatina llevada a cabo por Henricum Petrum en 1556. En su traducción, prestamos especial interés a las referencias hechas acerca de enfermedades neurológicas [29]. La neurología en Medici libri duodecim Padecimientos de la cabeza Es una de las partes más curiosas del texto de Alejandro. Así, considera la calvicie como un padecimiento y recomienda rasurar el pelo corto, lavarlo vigorosamente y el uso de pomadas sulfurosas (Libro i, cap. i, p. 1-4). A propósito del pelo cano, propone el uso de ciertos tintes y vino tinto (Libro i, cap. iii, p. 8-10). Respecto a la seborrea, recomienda frotar el pelo con vino y lavarlo con agua salada (Libro i, cap. iv, p. 10-11). Órganos de los sentidos Entre las enfermedades que afectan a la vista, Alejandro de Tralles dedica un capítulo del Libro ii a los carbuncos o pústulas malignas. Éstos se deben a una sangre muy espesa; provocan dolores e inflamaciones importantes en los ojos, y pueden dar lugar a delirios y convulsiones. Como remedio se proponen la flebotomía y las purgas, y seguir un régimen alimenticio y de vida determinado, que incluye, entre otros aspectos, los baños templados y el empleo de diversos colirios (Libro ii, cap. vii, p. 154-160). En cuanto al dolor de ojos debido a un humor acre y bilioso, recomienda tomar un baño de agua dulce y templada, así como seguir dieta blanda y emplear un colirio formado por diversos alimentos y plantas con propiedades curativas, como la pimienta, las cerezas o la goma arábiga (Libro ii, cap. ii, p. 133-136). Si el dolor, en cambio, procede de una obstrucción por sangre, no debe recurrirse a una flebotomía, sino a los baños, a la toma de laxantes y al empleo de colirios (Libro ii, cap. iii, p. 136-137). A propósito de los oídos, Alejandro cita el acúfeno y mantiene que se debe, en parte, a una emanación espesa y flatulenta y, por otro lado, a un humor obstruido, si bien puede deberse también a cualquier enfermedad, a una excesiva agudeza del sentido del oído o a que haya entrado agua o algún otro elemento. Si los acúfenos son constantes y prolongados, hay que enjuagar las orejas con vinagre, miel y nitro (Libro iii, cap. iii, p. 183-186). 440 Memoria Alejandro de Tralles sitúa las pérdidas de memoria dentro de enfermedades sistémicas. Así, mantiene que surgen cuando la ‘boca del ventrículo’, llamada estómago y erróneamente por algunos de los antiguos corazón, sufre alguna enfermedad (Libro iii, cap. iii, p. 318-323). Además de alteraciones de memoria, las afecciones del estómago pueden producir múltiples padecimientos, algunos neurológicos, como epilepsia, convulsiones, sueño muy profundo, depresión, miedo, melancolía, náuseas, vómitos o insomnio (Libro vii, cap. iii, p. 318-323). También describe el letargo como origen de la amnesia, puesto que éste tiene su sede en el cerebro al originarse en el exceso de humor flemático, que humedece y empapa el cerebro haciendo que los enfermos padezcan amnesia (Libro i, cap. xiv, p. 5661). Su cura pasa por la flebotomía y el empleo de un compuesto medicinal formado por vinagre y aceite de rosas llamado oxyrrhodino, así como las friegas con algunas plantas medicinales, como el castóreo, la pimienta, el euforbio o el ojimel, entre otros. Epilepsia En la época bizantina se abandona la terminología morbo sacro asociada a la epilepsia [30] y se la empieza a conocer por este nombre; casi todos los autores reconocen al cerebro como origen de la enfermedad [20]. Oribasio inició esta tendencia, manteniendo su origen cerebral, pero reconociendo que factores como la luna y los cambios atmosféricos podían influir en el tipo de crisis comiciales que el paciente presentaba [20] y la posibilidad de que la alteración del humor flemático pudiera originarla [31]. Distingue, en cuanto a la terapia, la de las convulsiones, sobre todo con sustancias oleosas, y aquella que se debe aplicar durante el período intercrítico, sobre todo con purgantes [14]. Aecio de Amida hizo descripciones referentes a la epilepsia y, dejando claro que en su génesis siempre está implicado el cerebro, clasificó las crisis en función del inicio de las convulsiones: cerebro, extremidades o estómago [14,20]. Pablo de Egina aportó interesantes descripciones de las crisis epilépticas. Así, describió el grito epiléptico y cómo antes de las convulsiones puede haber palidez facial o movimientos incontrolados de la lengua. Indicó que la sialorrea puede ser uno de los síntomas cardinales de una crisis comicial y la relajación de esfínteres, uno de los acompañantes [9,14,20]. Añadió los tumores dentro de las posibles www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles causas de la epilepsia [31]. Describió asimismo una entidad compatible con un estatus epiléptico que llevó a la muerte a su paciente. Alejandro de Tralles dedica a la epilepsia el capítulo xv completo del Medici libri duodecim. La define como una enfermedad de la cabeza, donde se origina la capacidad de sentir y el movimiento. Dice que demuestra que es una enfermedad de la cabeza el hecho de que los afectados por ella no pueden oír, ni ver, ni entender, ni acordarse de nada, sino que yacen privados de todo sentido, como muertos, y son incapaces de recordar nada después del episodio [14]. Puede originarse en la cabeza, el estómago, las extremidades o en otra parte del cuerpo, pero siempre termina afectando a la cabeza. La presenta como una enfermedad provocada por algún padecimiento de la ‘boca del ventrículo’, como ocurría con las alteraciones de memoria (Libro vii, cap. iii, p. 318-323). En esta descripción se ha considerado la interpretación de auras [14,24]. Se dan indicaciones sobre los alimentos beneficiosos para la epilepsia: la leche no es recomendable, puesto que genera convulsiones y obstruye los nervios. Se recomienda, en cambio, que los epilépticos beban vino con moderación, tomen pan asado y convenientemente fermentado, hortalizas y, entre las carnes, se indican las de ave. Entre las plantas medicinales que curan la epilepsia se menciona la decocción de hisopo y la de eneldo, y se recomiendan también los medicamentos purgantes [31] (Libro i, cap. xv, p. 62-87). Las recomendaciones dietéticas en la edad infantil son algo diferentes: evitar la leche y dietas ricas en carnes y grasas, y tomar verduras como el repollo o los puerros, pero no consumir apio [20]. En el capítulo xi, dedicado a la cefalea, se menciona un medicamento llamado errhinum, que es un nasal, que, además de servir como purgante para la cabeza, es útil contra las secreciones legañosas y la epilepsia (Libro i, cap. xi, p. 34-35). Es en esta entidad en la que, probablemente, en todo el trabajo de Alejandro de Tralles, su obra se impregna más de los remedios populares que conoció durante sus viajes [26,31]. Rechaza en su tratamiento la práctica de la trepanación, porque piensa que sus perjuicios podían ser mayores que sus beneficios potenciales [31]. Cefalea Los médicos bizantinos respetaron en esencia la clasificación galénica de la cefalea en cephalaia (variante de cephalalgia), cephalea y hemicrania [32]. Así, Oribasio distinguió, también siguiendo las ideas de Areteo de Capadocia, entre cefaleas agu- www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 das y crónicas (esta última debe considerarse como incurable), y la inflamación de las membranas alrededor del cerebro [8,30]. A propósito del tratamiento, recomendaba compuestos basados en aceite de rosas, así como el reposo con buen ritmo de sueño y una dieta apropiada en la que los líquidos, sobre todo los zumos de frutas [8]. Pablo de Egina describió una curiosa cefalea relacionada con la exposición al calor, en la que había una asociación con enrojecimiento ocular que recordaba a una cefalea en acúmulos. También señalaba cefaleas producidas por el vino, el frío o los traumatismos [32]. Este autor mantenía que podía presentarse una cefalea asociada a padecimientos sistémicos y otra autoinducida o relacionada con alteraciones del ánimo [8]. Revisemos ahora las referencias a la cefalea del Medici libri duodecim a partir de los tres tipos principales. Alejandro dedica a la cephalalgia el capítulo x del Libro i de su obra. La considera más un síntoma que una enfermedad y presenta muchas causas potenciales, pero que pueden ocurrir sin etiología concreta [8]. Buscando una explicación fisiopatológica, propone que las características cálidas o secas del dolor pueden relacionarse con la alteración de diferentes humores. La cefalea más vehemente procede de cualidades cálidas, mientras que la que procede de cualidades secas no es vehemente. Cita la posibilidad de que la cefalea se deba al calor, a la fiebre, a la ingesta excesiva de vino o a un golpe o caída que produzca la inflamación de alguna parte del cuerpo. También propone como causas un daño hepático o hígado caliente, patología gástrica o un estómago colmado de humores, así como la abundancia de bilis. A propósito del tratamiento de la cephalalgia, Alejandro de Tralles afirma que si los dolores de cabeza van acompañados de sangrado nasal o vómitos, no debe hacerse nada más que mover al enfermo y aplicar la cura: derramar rodomiel –jarabe de miel y de agua de rosas– por la cabeza, en unos casos solo y en otros acompañado de otro refrigerante, como serpillo, hiedra, agua de rosas o siempreviva mayor. Si los dolores de cabeza provocan insomnio, hay que derramar sobre la cabeza una decocción de camomila, de cabezas de adormidera, hiedra y aceite de rosas, y hay que ungir la frente con somníferos, como el jugo de lechuga. Son de especial interés la fisiopatología y el tratamiento de la cephalalgia producida por un traumatismo; así, puede haber una inflamación en las membranas pericraneales y ésta se acompañará en ocasiones de convulsiones y delirios, lo que puede llevar 441 V. de Frutos-González, et al al paciente a la muerte [8]. Para evitar estas grandes inflamaciones es necesario comenzar la cura con una flebotomía y después la cura específica de la cabeza, esparciendo sobre toda ella aceite dulce para que la cabeza, es decir, el origen de los nervios, no permanezca insensible (Libro i cap. x, p. 16-29). Por lo que respecta a la cephalea, Alejandro reserva este término para los dolores crónicos, con intervalos libres de dolor, que surgen de causas no importantes. El dolor en ocasiones es intenso y se irradia a los ojos [8]. Los factores desencadenantes de este dolor pueden ser haber bebido vino puro, un olor fuerte como el del incienso, el esplendor de la luz, la inflamación prolongada de las membranas del cerebro, la obstrucción de los humores o la abundancia de humores crudos y densos. En cuanto a la cura, hay numerosas posibilidades: si la cephalea proviene de la abundancia de humores, hay que conseguir expulsar del cuerpo el excedente, bien mediante flebotomías o diversas purgas. Si se debe al exceso de bilis, hay que bañar la cabeza con oxyrrhodino mencionado en el tratamiento del letargo. Alejandro de Tralles también menciona aquí el errhinum, citado en la terapia de la epilepsia. Contra los dolores de cabeza prolongados aconseja emplear una epítema, aplicación de uso tópico similar al emplasto, pero de textura líquida (Libro i, cap. xi, p. 29-37). El capítulo xii del Libro i del Medici libri duodecim está centrado en la hemicrania. Este cuadro de dolor de lateralidad alternante se equipara a la heterocrania de Areteo de Capadocia [30] o la hemicrania de Galeno [32] y correspondería a la actual migraña [8]. Alejandro asocia este cuadro a los síntomas gastrointestinales y propone que deriva del exceso de bilis. Respecto a su tratamiento, sugiere la aplicación de friegas en la parte afectada de la cabeza con diversas plantas medicinales usadas individualmente o mezcladas, dependiendo del tipo de hemicrania: euforbio, mirra, pimienta blanca, etc. (Libro i, cap. xii, p. 37-42). Otro tipo de dolor de cabeza diferenciado por Alejandro de Tralles es el que se produce en el contexto de la phrenitis, un cuadro febril acompañado por delirio, que sería equiparable a la actualmente conocida como meningoencefalitis. Todo el cuadro, según Alejandro, es causado por la bilis que ha producido inflamación del cerebro o de las membranas del mismo. El delirio es un paso previo y reversible, a diferencia de la phrenitis, que sería irreversible. Además del delirio, precederían a la phrenitis el insomnio continuo e intenso, los sueños turbulentos, los olvidos y el pulso débil y duro. Como cura se prescribe la flebotomía, además del empleo de algunas plantas y compuestos medicinales, como el oxyrrho- 442 dino, con el que deberán darse friegas en la cabeza. Además, se ofrecen algunos consejos propios de los regimina salutis, tales como un ambiente no muy denso, ni húmedo, ni frío ni demasiado cálido, bañarse, vigilar la cantidad de alimento ingerido, tomar determinadas hortalizas –la malva cocida o la lechuga–, determinadas frutas –melocotones, cerezas o manzanas– e ingerir vino (Libro i, cap. xiii, p. 43-56). Apoplejía y parálisis Alejandro de Tralles, Aecio de Amida y Pablo de Egina coinciden en que apoplejía y la parálisis son, aunque próximas, dos entidades diferentes [33]. La parálisis es la privación de sensibilidad y movilidad originada por el humor melancólico, pero se diferencia de la apoplejía en que ésta supone la pérdida de sensibilidad y el movimiento de todo el cuerpo, acompañada de la pérdida de las principales funciones del alma y que puede acabar en muerte, mientras que en la parálisis sólo ‘muere’ la mitad del cuerpo o una parte del mismo y se obstruyen ciertas partículas nerviosas, de manera que el cerebro y la médula espinal pierden la capacidad de sentir. Entre las partes a las que principalmente afecta la parálisis se mencionan los ojos y los labios. Lo fundamental es averiguar qué parte del cuerpo está afectada, de dónde ha surgido la parálisis y por qué vértebra o nervio ha sido recibida. Como cura se propone una flebotomía moderada, además del empleo de ciertas plantas medicinales mezcladas, como la coloquíntida, el euforbio, la tisana o la goma arábiga (Libro i, cap. xvi, p. 87-98). En conclusión, esperamos que este recorrido sirva como resumen de la obra de los médicos bizantinos, así como de la consideración que en ella hacían a la diversa patología neurológica. Centrándonos en el Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles, en sus abundantes referencias a enfermedades neurológicas, encontramos, además de una compilación del saber clásico, originales aportaciones acerca de la naturaleza o el tratamiento de algunas de estas enfermedades. Bibliografía 1. Lascaratos JG, Panourias IG, Sakas DE. Hydrocephalus according to Byzantine writers. Neurosurgery 2004; 55: 214-20. 2. Bennett D. Medical practice and manuscripts in Byzantium. Soc His Med 2000; 13: 279-91. 3. Frutos-González V, Guerrero-Peral AL. La neurología en los Regimina Sanitatis medievales. Neurología [In press]. 4. Pardalidis N, Kosmaoglou E, Diamantis A, Sofikitis N. Uroscopy in Byzantium (330-1453 AD). J Urol 2008; 179: 1271-6. 5. Guerrero-Peral AL, De Frutos-González V. De secretis mulierum, de chirurgia et de modo medendi libri septem. www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Neurología y mujer en la literatura médica medieval. Rev Neurol 2010; 50: 365-70. De Frutos-González V, Guerrero-Peral AL. La neurología en la poesía médica latina medieval. Rev Neurol 2009; 48: 540-4. Martín-Araguz A, Bustamante-Martínez C, FernándezArmayor V, Moreno-Martínez JM. La neurociencia en Al Ándalus y su influencia en la medicina escolástica medieval. Rev Neurol 2002; 34: 877-92. Trompoukis C, Vadikolias K. The ‘Byzantine Classification’ of headache disorders. Headache 2007; 47: 1063-8. Iorio L, Avagliano F. Contributions of monastic medicine: from Hippocratic school to Salernitan Medical School. Am J Nephrol 2002; 22: 160-3. Guerrero-Peral AL, Frutos-González V. La neurología en el Regimen Sanitatis Salernitanum. Neurología 2009; 24: 194-9. Constantelos DJ. Medicine and social welfare in the Byzantine Empire. Med Secoli 1999; 11: 337-55. Lascaratos J, Poulakou-Rebelakou E. Oribasius (fourth century) and early Byzantine perinatal nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 36: 186-9. El-Gammal SY. The role of Galen in the development and progress of medical sciences. Bull Indian Inst Hist Med Hyderabad 1998; 28: 119-27. Lascaratos J, Zis PV. The epilepsy of Emperor Michael IV, Paphlagon (1034-1041 A.D.): accounts of Byzantine historians and physicians. Epilepsia 2000; 41: 913-7. Martín-Araguz A, Bustamante-Martínez C, Emam-Mansour MT, Moreno-Martínez JM. Neurociencia en el Egipto faraónico y en la escuela de Alejandría. Rev Neurol 2002; 34: 1183-94. Miller TS. Byzantine physicians and their hospitals. Med Secoli 1999; 11: 323-35. Lascaratos J, Voros D. Fatal wounding of the Byzantine Emperor Julian the Apostate (361-363 A.D.): approach to the contribution of ancient surgery. World J Surg 2000; 24: 615-9. Vázquez-Buján ME. Celso y las versiones latinas de Oribasio. Euphrosyne 1994; 22: 27-44. Diamandopoulos AA, Goudas PC. The late Greco-Roman and Byzantine contribution towards the evolution of laboratory examinations of bodily excrement. Part 2: sputum, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. vomit, blood, sweat, autopsies. Clin Chem Lab Med 2005; 43: 90-6. Economou NT, Lascaratos J. The Byzantine physicians on epilepsy. J Hist Neurosci 2005; 14: 346-52. Gurunluoglu R, Gurunluoglu A. Paul of Aegina: landmark in surgical progress. World J Surg 2003; 27: 18-25. Gurunluoglu R, Gurunluoglu A. Paulus Aegineta, a seventh century encyclopedist and surgeon: his role in the history of plastic surgery. Plast Reconstr Surg 2001; 108: 2072-9. Skoulakis CE, Manios AG, Theos EA, Papadakis CE, Stavroulaki PS. Treatment of nasal fractures by Paul of Aegina. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008; 138: 279-82. Turgut M. Early bone-setting procedures and epileptic seizure at the times of Alexander of Tralles. Childs Nerv Syst 2008; 24: 1-2. Clifford Rose F. European neurology from its beginnings until the 15th century: an overview. J Hist Neurosci 1993; 2: 21-44. Scarborough J. The life and times of Alexander of Tralles. Expedition 1997; 39: 51-60. Nuki G, Simkin PA. A concise history of gout and hyper­uricemia and their treatment. Arthritis Res Ther 2006; 8 (Suppl): S1. Papavramidou N, Christopoulou-Aletra H. Medicinal use of leeches in the texts of ancient Greek, Roman and early Byzantine writers. Int Med J 2009; 39: 624-7. Alexandri Tralliani. Medici libri duodecim, Basileae: Henricum Petrum; 1556. URL: http://gallica.bnf.fr. García-Albea Ristol E. Areteo de Capadocia (siglo ii d.C.) y las primeras descripciones neurológicas. Rev Neurol 2009; 48: 322-7. Diamantis A, Sidiropoulou K, Magiorkinis E. Epilepsy during the Middle Ages, the Renaissance and the Enlightenment. J Neurol 2010; 257: 691-8. Magiorkinis E, Diamantis A, Mitsikoskas DD, Androutsos G. Headaches in antiquity and during the early scientific era. J Neurol 2009; 256: 1215-20. Karenberg A, Hort I. Medieval descriptions and doctrines of stroke: preliminary analysis of select sources. Part I: The struggle for terms and theories –late antiquity and early middle ages. J Hist Neurosci 1998; 7: 162-73. Neurology in Byzantine medicine. An analysis of Alexander of Tralles’ Medici libri duodecim Introduction. Byzantium continued Greek and Roman habit of texts compilation, and so, preserved medical knowledge. In addition, assimilating the influence of Monastic and Arabic medicine, Byzantine physicians transmitted original contributions including references to neurological diseases. Alexander of Tralles was one of major exponents of Byzantine medicine. He received his early medical training with his father, and in extensive travels, gathered medical knowledge and experience. Aim. Medici libri duodecim is a treatise on pathology and therapeutics of internal diseases, in twelve books. It comprises views from observation of different diseases. Its influence was prolonged and it was translated and edited until Renaissance. We analyze grecolatin edition by Henricum Petrum (1556), with special interest in neurological disease citations. Development. First of twelve books is dedicated to head and brain diseases. When considering headache, he classifies them, following Aretaeus of Cappadocia, in cephalalgia, cephalea and hemicrania, suggesting different pathogenic mechanisms and therapies. Headache is included among symptoms conducting, as well as memory or sleep disturbances, to delirium. Medici libri duodecim considers memory complaints among systemic diseases, mainly with cardiac involvement. Alexander distinguishes between paralysis (privation of sensibility and mobility concerning half of the body), and apoplexy (including main soul functions loss, even conducting to death). Regarding epilepsy, Medici libri duodecim considers that its origin can be outside the head, mainly in the stomach, and offers us descriptions of epileptic auras. Conclusion. Analysis of Alexander of Tralles’ Medici libri duodecim shows how byzantine physicians understood neurological diseases. Therapeutics was based on venesection, medicinal plants and avoidance of noxious substances. Key words. Alexander of Tralles. Apoplexy. Byzantine medicine. Epilepsy. Headache. Therapeutics. www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 51 (7): 437-443 443