Esquizofrenia. Teorías biológicas

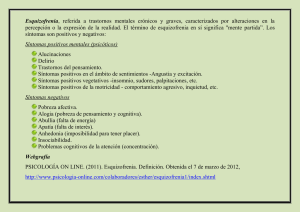

Anuncio

Capítulo 1 Esquizofrenia. Teorías biológicas Cristóbal Gastó y Rosa Catalán Introducción La prevalencia‑vida de la esquizofrenia es del 1,4 a 4,6 por 1.000 personas en el mundo, con una incidencia anual del 0,16 al 0,42 por 1.000 de la población 1. El trastorno parece tener una distribución bastante uniforme aun­ que se han detectado bolsas de prevalencia altas y bajas. Las clases socioeconómicamen­ te bajas presentan mayor prevalencia de la enfermedad que las clases medias o altas. Este efecto se ha intentado explicar debido a que más de un 10 % de padres esquizofrénicos sufren la enfermedad o formas subclínicas de ella, lo que limita la adaptación social, el em­ pleo y los ingresos económicos. Las diferen­ cias de prevalencia según el género no son significativas. No se dispone de ninguna teo­ ría etiológica unitaria de la enfermedad, aun­ que los abundantes estudios neurobiológicos actuales sugieren alteraciones de genes aso­ ciados al desarrollo neuronal que podrían activarse por diferentes factores neuroquími­ cos y ambientales. Genética La esquizofrenia es un trastorno familiar de transmisión compleja y con una expresión fenotípica muy variable. La concordancia en­ tre gemelos monozigóticos (MZ) es del 46 % y en dizigóticos (DZ) del 14 %. Si se tiene un familiar de segundo grado afectado, el riesgo de sufrir esquizofrenia es del 4 %, mientras que si es de primer grado el riesgo aumenta al 10 %. Los niños con ambos congéneres afec­ tados de la enfermedad tienen un riesgo del 46,3 % de padecerla. La esquizofrenia es un trastorno similar a otras enfermedades com­ plejas caracterizadas por genes de suscepti­ bilidad múltiple que interactúan con procesos epigenéticos y factores ambientales. Apro­ ximadamente, 10 regiones del genoma con­ tienen genes de susceptibilidad según dos metaanálisis recientes 2,3. La mayoría de estas regiones están asociadas al metabolismo de aminoácidos (AA) excitatorios, ácido gamma­ aminobutírico (GABA) y dopamina (DA) 4. Modelos animales Aunque no se dispone de ningún mo­ delo animal de los síntomas primarios de la enfermedad, se han desarrollado en los últi­ mos años modelos farmacológicos y lesionales ­derivados del mecanismo de acción de los antipsicóticos (tabla 1‑1). La combinación de diversos modelos está permitiendo conocer aspectos neurobiológicos plausibles de la esquizofrenia. Los modelos farmacológicos más comunes son los que utilizan agonistas dopaminérgicos (anfetamina, apomorfina), GASTO -3.indd 3 2/8/07 10:51:03 ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS AFECTIVOS Sección 1. Esquizofrenia Tabla 1‑1 Modelos animales de esquizofrenia Modelo Agentes Características Farmacológico Agonistas DA • Anfetamina • Apomorfina • Las pruebas comportamentales se caracterizan por determinar los cambios • En la conducta motora (hiperactividad, estereotipias, deficiencias en la atención, etc.) Alucinógenos • • • • PCP LSD Psilocibina Ketamina Neurotoxinas • 6‑hidroxidopamina • p‑clorofenilalanina Lesional • Ácido kaínico Ambiental • • • • Mutantes • DAT‑KO • NR1‑KD • Cml+ Aislamiento precoz Destete precoz Malnutrición Hipoxia • Estos modelos son especialmente útiles en el diseño de fármacos antipsicóticos • Especialmente útil para testar la hipótesis del neurodesarrollo y determinar circuitos neuronales implicados en la generación de síntomas • Modelos asociados a modificaciones neuroquímicas del sistema DA • Detección de genes implicados alucinógenos (PCP, LSD, MK‑801, psilocibina y ketamina) y neurotoxinas (6‑hidroxidopamina, p‑clorfenilalanina, metilazoximetanol). Estos modelos pretenden reproducir ciertos sín­ tomas tales como estereotipias y actividad locomotora y conductas de aislamiento e interacción re­versibles bajo tratamiento con fármacos antipsicóticos. Los modelos lesio­ nales del hipocampo y la corteza prefrontal dorsolateral mediante inyecciones ventricu­ lares de ketamina reproducen alteraciones del neurodesarrollo similares a las sugeridas en la esquizofrenia y otras formas de psicosis. Las lesiones tóxicas en el hipocampo ventral en ratas inducen elevadas respuestas al es­ trés, vulnerabilidad a las enfermedades infec­ ciosas e hiperactividad que se consideran algunos de los factores de riesgo generales para las psicosis. Las lesiones tóxicas de la corteza prefrontal medial incrementan la ac­ tividad motora espontánea asociada con un incremento de la densidad de receptores D2 en áreas estriatales y límbicas que se norma­ lizan parcialmente con antipsicóticos. Otro modelo animal consiste en la inducción de cambios cerebrales mediante manipulación ambiental, básicamente, la inducción de hi­ poxia, aislamiento posnatal, destete precoz y malnutrición prenatal materna. El aislamiento de los animales provoca una sensibilidad anormal a los agonistas de la DA y, en con­ secuencia, movimientos estereotipados, así como hiperactividad espontánea semejante a la de los animales tratados con anfetaminas. Resulta interesante observar que estas anor­ malidades se invierten con la socialización en ambientes enriquecidos con otros animales. Todos estos modelos están asociados a mo­ dificaciones neuroquímicas del sistema do­ paminérgico 5. En efecto, los ratones mutantes privados del transportador de DA (DAT‑KAO) se consideran un buen modelo para validar la hipótesis dopaminérgica de la esquizofre­ nia. Los animales homozigóticos (– / –) pre­ GASTO -3.indd 4 2/8/07 10:51:03 Esquizofrenia. Teorías biológicas C. Gastó • R. Catalán sentan niveles elevados de DA asociados a hiperlocomoción y estereotipias, deficiencias sensoriomotoras y funciones cognitivas alte­ radas. Por último, la hipótesis de los aminoá­ cidos excitatorios se está probando en ani­ males privados de la expresión del receptor N‑metil‑D‑aspartato (NMDA) (NR1‑KD), me­ diante una mutación del gen NR1. Las altera­ ciones comportamentales en este modelo son muy semejantes a las de los animales tratados con fenilciclidina (PCP), tales como hiperlocomoción, estereotipias y alteraciones en la interacción social. Otros mo­delos trans­ génicos son la inducción de mutaciones en el gen de la proteína reelina que determina cambios citoarquitectónicos de la migración neuronal. La mayoría de estos modelos ani­ males representan un aspecto parcial del complejo cuadro clínico de la enfermedad. No obstante, permiten el diseño de nuevos fármacos antipsicóticos con perfiles de acción más específicos 5,6. Neurotransmisores La clásica hipótesis dopaminérgica todavía continúa vigente. En efecto, los fármacos sin acción, en mayor o menor medida, sobre la DA carecen de efecto antipsicótico. Carlsson y Lin­ dquist, en 1963, sugirieron la hipótesis dopami­ nérgica de la esquizofrenia basándose en el potente antagonismo dopaminérgico de los neurolépticos clásicos sobre receptores de las vías mesolímbicas / mesocorticales (área A10). Por el contrario, el bloqueo de la vía nigroes­ triatal (área A9) parecía depender de los efectos extrapiramidales agudos y crónicos. La hipóte­ sis dopaminérgica se ha demostrado indirec­ tamente en estudios post mortem en los que se ha detectado un incremento de la densidad de receptores D2 y D4 y en estudios de neuro­ imagen mediante tomografía de emisión de positrones (PET). La aparición de la clozapina, un antipsicótico con un perfil de acciones far­ macológicas muy diverso y una débil acción dopaminérgica, permitió elaborar nuevas hi­ pótesis bioquímicas. Básicamente, disponemos de tres amplias hipótesis en las que están im­ plicados diversos neurotransmisores: la hipó­ tesis dopaminérgica clásica, la hipótesis del equilibrio, y las hipótesis no relacionadas con el sistema dopaminérgico. Los neurotransmi­ sores que se postulan más directamente impli­ cados en la fisiopatología de la enfermedad son la DA, la serotonina (5‑HT) y el AA glutama­ to. La hipótesis dopaminérgica clásica, a pesar de algunas limitaciones, parece confirmarse. En efecto, estudios recientes han demostrado que la liberación de DA en el estriado, la actividad de la DOPA descarboxilasa y la densidad de los receptores D2 están anormalmente elevados en pacientes esquizofrénicos comparados con controles. Los estudios de metaanálisis con pacientes sin tratamiento apoyan estos datos. Una variante del gen de la catecol‑o‑metiltrans­ ferasa (COMT) que incrementa el catabolismo DA en la corteza prefrontal se asocia con riesgo de enfermedad y alteraciones neurocognitivas. Respecto al sistema 5‑HT, diversos estudios han constatado un descenso en la densidad de receptores 5‑HT2A y un incremento de recep­ tores 5‑HT1A corticales, aunque estos hallazgos son menos consistentes que los anteriores. Por último, la hipótesis glutamatérgica de la esqui­ zofrenia deriva de los efectos antagonistas de la fenil­ciclidina y la ketamina sobre los recep­ tores NMDA que inducen y exacerban los sín­ tomas tanto positivos como negativos de la enfermedad. Los mecanismos subyacentes a estos efectos incluyen toxicidad en las neuro­ nas del hipocampo y la corteza frontal, interac­ ciones recíprocas entre el sistema DA y gluta­ matérgico y arborizaciones anómalas durante el desarrollo de la inervación glutamatérgica, que inducirían un descenso de la liberación de glutamato en el cerebro. Neuropatología Aunque no se dispone de un diagnóstico neuropatológico de la enfermedad, las inves­ tigaciones en este campo no han cesado du­ GASTO -3.indd 5 2/8/07 10:51:03 ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS AFECTIVOS Sección 1. Esquizofrenia Tabla 1‑2 Neuropatología de la esquizofrenia • Descenso del volumen cortical, especialmente en la corteza temporal e incremento del tamaño ventricular • Ausencia de gliosis • Descenso del número de neuronas en el tálamo • Distribución laminar anormal en neuronas de la corteza temporal • Descenso de la perfusión y metabolismo en regiones frontales • Incremento de receptores D2 en el estriado • Descenso de receptores 5‑HT2A en la corteza prefrontal • Descenso de la actividad de genes de expresión sináptica rante más de cien años. Desafortunadamente, algunos de los cambios morfológicos hallados en el cerebro de pacientes esquizofrénicos son poco concluyentes y derivan de diversas fuen­ tes de error 7. En primer lugar, la mayoría de pacientes fallecen por enfermedades comu­ nes a edad tardía. En segundo lugar, los jóve­ nes fallecidos al inicio de los síntomas de la enfermedad suelen ser suicidas tratados con antipsicóticos, y no representan al conjunto de pacientes. Las anomalías halladas en cere­ bros post mortem son escasas aunque persis­ tentes en casi todos los estudios. Básicamente, consisten en: 1) ausencia de gliosis; 2) descen­ so del volumen cortical; 3) descenso del tama­ ño neuronal (especialmente en el hipocampo y el córtex frontal); 4) distribución laminar anormal; 5) incremento de receptores D2 es­ triatales; 6) descenso de receptores 5‑HT2A, y 7) menor actividad sináptica 8 (tabla 1‑2). Aun­ que los datos de neuroimagen y neuroanató­ micos sugieren alteraciones estructurales ce­ rebrales en las regiones frontales, temporales y límbicas, no es posible establecer actual­ mente los mecanismos fisiopatológicos sub­ yacentes. Las anomalías neuroanatómicas encontradas en diversos estudios tampoco explican convincentemente los síntomas pri­ marios de la enfermedad y menos aún las enormes variaciones clínicas que pueden ma­ nifestar los pacientes. Neurodesarrollo y neuroplasticidad La hipótesis del neurodesarrollo de Wein­ berger 9 y de Murray y Lewis 10, enunciada a fi­ nales de la década de 1980 se sustentaba en los siguientes postulados: 1) evidencias de al­ teraciones estructurales cerebrales; 2) incre­ mento de la frecuencia de anomalías físicas menores (craneofaciales y dermatoglifos), y 3) signos neurológicos menores (p. ej., alte­ raciones en movimientos oculares, etc.). Los factores ambientales que se han postulado asociados con estas alteraciones son las com­ plicaciones perinatales (obstétricas e infec­ ciosas) y la malnutrición. Desafortunadamen­ te para estas hipótesis, la inmensa mayoría de personas sometidas a estos factores no desa­ rrollan la enfermedad. No se ha demostrado, por otra parte, que las anomalías volumétricas cerebrales sean progresivas en la esquizofrenia, como sucede en otras patologías con un claro compromiso de los mecanismos de desarrollo neuronal. Con la finalidad de hacer plausibles los hallazgos clínicos, se ha postulado la hipó­ tesis de la neuroplasticidad en la que estarían implicados genes que regularían la conectivi­ dad sináptica en períodos críticos del desarro­ llo (p. ej., NRG1 o disbindina). Los hallazgos que sustentan esta hipótesis son: 1) alteraciones en la migración neuronal y formación de conexio­ nes anómalas; 2) citoar­quitectura anormal en la corteza entorrinal, y 3) anomalías en la difu­ sión mediante neuroimagen de sustancia blan­ ca. Diversos estudios clínicos con niños preado­ lescentes y adolescentes esquizofrénicos con alteraciones neuromotoras significativas su­ gieren la existencia de una vulnerabilidad del sistema nervioso central para el desarrollo de síntomas psicóticos. Por otra parte, los estudios neuropsicológicos han demostrado claras de­ ficiencias cognitivas en las denominadas fun­ GASTO -3.indd 6 2/8/07 10:51:04 Esquizofrenia. Teorías biológicas C. Gastó • R. Catalán ciones ejecutivas. Se ha postu­lado la implica­ ción de la corteza prefrontal dorsolateral en estas alteraciones neuropsicológicas de la ­enfermedad 11 (tabla 1‑3). Diversos factores epigenéticos enunciados anteriormente parecen contribuir de forma multicausal al riesgo de la enfermedad. Por epigénesis se entiende la aparición de nuevas estructuras y funciones en el curso del desa­ rrollo individual. Se han enunciado dos mo­ delos de epigénesis, uno predeterminado y otro probabilístico (fig. 1‑1). El primero asume una vía unidireccional no recíproca de deter­ minismo genético. El segundo apunta la po­ sibilidad de modificación genómica por la actividad funcional o por la experiencia en el curso del desarrollo (regulación de la expre­ sión génica dependiente de la actividad) 12. Se ha demostrado que la propia actividad neu­ ronal controla la cantidad de síntesis proteica independientemente del control ejercido por los genes. El fenómeno bidireccional durante el desarrollo es un hecho aceptado que pre­ tende explicar la diferenciación entre indivi­ duos. La neurogénesis y la gliogénesis pueden inducirse en cerebros adultos mediante ma­ Tabla 1‑3 Alteraciones del neurodesarrollo sugeridas en la esquizofrenia • Alteraciones neuromotoras precoces • Problemas de lenguaje en la infancia • Bajo nivel educacional • Aislamiento en el medio escolar • Cambios estructurales cerebrales en el primer episodio antes de consumir antipsicóticos nipulaciones ambientales y farmacológicas. Estudios recientes sugieren que los antipsicó­ ticos atípicos (p. ej., olanzapina) pero no los típicos detienen una supuesta pérdida neu­ ronal progresiva en la esquizofrenia. En ani­ males, la olanzapina y la risperidona incre­ mentan el número de nuevas células en la zona subventricular. Un estudio reciente, sin embargo, no confirma estos resultados ini­ ciales 13. Aunque los antipsicóticos de nueva generación induzcan cambios plásticos cere­ brales, éstos son mínimos y no explican con­ vincentemente los efectos terapéuticos glo­ bales en los pacientes psicóticos. Epigénesis predeterminadaa Epigénesis probabilísticab Actividad genética Actividad genética Maduración estructural Maduración estructural ADN ARN Proteína ADN ARN Proteína Figura 1‑1 Dos versiones del desarrollo epigenético. aDesarrollo estructural‑funcional unidireccional. bDesarrollo estruc­ tural‑funcional bidireccional. GASTO -3.indd 7 2/8/07 10:51:04 ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS AFECTIVOS Sección 1. Esquizofrenia Cognición social y teorías neurobiológicas Brothers 14 y Dunbar 15 elaboraron la hipóte­ sis del cerebro social con la finalidad de explicar determinados cambios adaptativos del cerebro en función de la interacción social en el marco de la evolución. Las atribuciones de los huma­ nos acerca de la actitud de otros individuos de nuestra especie son básicas para una adapta­ ción óptima al medio. Los procesos fundamen­ tales que nos habilitan para interpretar estados mentales de los otros individuos se desarrollan precozmente a los 3 y 4 años de edad. Se ha especulado que estos procesos se desarrollan anormalmente en el autismo, la esquizofrenia y, probablemente, en otras psicosis (p. ej., sín­ dromes de falsa identificación). Recientemente, varios estudios de neuroimagen han descu­ bierto las áreas cerebrales implicadas en pro­ cesos complejos de interacción social. Por ejemplo, conceptos clásicos como la aprecia­ ción del humor de otra persona (o de uno mis­ mo), el autoconocimiento, los prejuicios de género, la empatía, entre otros, parecen depen­ der de la activación de áreas cerebrales espe­ cíficas 16. El manejo supuestamente intuitivo de estos factores, entre otros, se denomina capa‑ cidades o habilidades sociales y actualmente se enmarca en la denominada teoría de la mente (ToM). Este último concepto dio lugar a una abundante investigación psicosocial de la es­ quizofrenia que apuntaba a unas deficiencias de los pacientes en su registro de conductas sociales, bien por la enfermedad o por factores medioambientales concurrentes. La cognición social hace referencia a un grupo de complejos procesos psicobiológicos en los que la persona interactúa dinámicamente con el ambiente social (incluido el grupo social y determinados estereotipos) y de qué manera este ambiente puede influir en la conducta a través de meca­ nismos conscientes e inconscientes. Obviamen­ te, la alteración en el funcionamiento social es una de las características de la esquizofrenia que comparte con otras patologías mentales. La cognición social de un sujeto depende, en parte, de un adecuado funcionamiento de de­ terminadas áreas cerebrales, como la corteza prefrontal, la circunvolución del cíngulo, la amígdala y la corteza temporal. Estas áreas re­ gulan la percepción emocional de las expresio­ nes faciales que denotan emociones procesan­ do las representaciones mentales que hacemos de los otros individuos. Se ha demostrado que los pacientes esquizofrénicos muestran dificul­ tades en el apercibimiento de las expresiones faciales de afecto y vocalizaciones que de­notan cambios de humor 17. Estas deficiencias podrían estar asociadas a una menor adaptación social y menor reactividad emocional (p. ej., afectivi­ dad embotada o aplanada) junto con pensa­ miento desorganizado y autorreferencia. En efecto, las bases neuronales de la cognición social se están investigando intensamente en las distintas formas clínicas de la esquizofrenia. Ciertos hallazgos neurofisiológicos recientes permiten elaborar hipótesis verificables acerca del comportamiento social de determinados enfermos. Por ejemplo, las neuronas de la cor­ teza promotora ventral (área F5) en primates codifican no sólo movimientos elementales, sino también acciones relacionadas con metas o acciones intencionales. Estas neuronas visuo­ motoras aisladas por Rizzolati et al 18 se activan cuando el primate observa una acción, o una intención de acción, en otro individuo y cuan­ do el sujeto ejecuta la misma acción o alguna similar. Estas neuronas se denominan neuronas espejo (mirror neurons) y se ha sugerido que serían la base neurobiológica de la cognición social también en humanos. La mayoría de personas aprenden precozmente a emitir res­ puestas socialmente apropiadas en cada marco cultural y familiar donde se desarrollan en fun­ ción de un complejo entramado de símbolos afectivos y verbales. Los pacientes esquizofré­ nicos, al igual que otros pacientes afectados de lesiones cerebrales, manifiestan marcadas de­ ficiencias en el procesamiento de las emo­ciones e intenciones de los otros. Sobre esta cuestión, la hipótesis central actual es que estos pacien­ tes (especialmente los que presentan síntomas negativos) sufren deficiencias de activación en GASTO -3.indd 8 2/8/07 10:51:05 Esquizofrenia. Teorías biológicas C. Gastó • R. Catalán las áreas cerebrales (corteza orbitofrontal, cor­ teza prefrontal medial y corteza del cíngulo anterior) donde se codifican las acciones inten­ cionales y emocionales emitidas por los otros 19. Esta hipótesis abre nuevas vías en la investi­ gación neuropsicológica de la esquizofrenia y de otras psicosis caracterizadas por presentar alteraciones significativas y persistentes en las capacidades sociales. Conclusiones Aunque el tratamiento de la esquizofrenia ha mejorado considerablemente en los últi­ mos años, las bases neurobiológicas conti­ núan siendo motivo de intensa investigación. Existe una fuerte evidencia de la heredabilidad del trastorno debido a las distintas mutaciones en la secuencia de nucleótidos de diversos genes, especialmente los vinculados al desa­ rrollo neuronal. No obstante, la regulación epigenética parece contribuir de forma po­ tente al componente no hereditario de la en­ fermedad. Por otra parte, la mayoría de altera­ ciones estructurales cerebrales halladas en la enfermedad no son selectivas y se han hallado igualmente en otras patologías psiquiátricas y neurológicas. Las investigaciones sobre la or­ ganización celular (citoarquitectura) del cere­ bro en pacientes esquizofrénicos han repor­ tado alteraciones en la distribución neuronal, especialmente en las células piramidales de hipocampo. No obstante, estos estudios to­ davía no han sido replicados. La disregu­lación dopaminérgica y la hipofunción glutamatér­ gica se mantienen como hipótesis neuroquí­ micas plausibles en función del mecanismo de acción de los nuevos antipsicóticos y de las manipulaciones químicas en animales. Bibliografía 1. Jablensky A. Epidemiology of schizophrenia: the global burden of disease and disability. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2000;250:274‑8. 2. Lewis CM, et al. Genome scan meta‑analysis of schizophrenia and bipolar disorder part II: schizo­ phrenia. Am J Hum Genet. 2003;73:34‑48. 3. Badner JA, Gershon ES. Meta‑analysis of the whole‑genome linkage scans of bipolar and schizophrenia. Mol Psychiatry. 2002;7:405‑11. 4. Gogos JA, Gerber DJ. Schizophrenia susceptibil­ ity genes: emergence of positional candidates and future directions. Trends Pharmacol Sci. 2006;27:226‑33. 5. Lillrank SM, Lipska BK, Weinberger DR. Neurode­ velopment animal models of schizophrenia. Clin Neurosci. 1995;3:98‑104. 6. Wong AHCh, Van Tol HHM. Schizophrenia: from phenomenology to neurobiology. Neurosci Biobehav Rev. 2003;27:269‑306. 7. Chua SE, McKenna PJ. A sceptical view of the neuropathology of schizophrenia. En: Harrison PJ, Roberts W, editors. The neuropathology of schizophrenia. Progress and interpretation. Ox­ ford: Oxford University Press. 2000. p. 291‑337. 8. Powers RE. the neuropathology of schizophere­ nia. J Neuropathol Exp Neurol. 1999;58:679‑90. 9. Weinberger DR. Implications of normal brain de­ velopment for the pathogenesis of schizophre­ nia. Arch Gen Psychiatry. 1987;44:660‑9. 10. Murray RM, Lewis SW. Is schizophrenia a neurode­ velopment disorder? Br Med J. 1987;925:681‑2. 11. Lewis DA. Development of the prefrontal cortex during adolescence: insights into vulnerable neu­ ral circuits in schizophrenia. Neuropsychophar­ macology. 1997;16:385‑98. 12. Gottlieb G. From gene to organism: the devel­ oping individual as an emergent, interactional, hierarchical system. En: Johnson MH, Munakata RO, Gilmore RO, editors. Brain development and cognition. A Reader, 2.ª ed. Oxford: Blackwell Pub. 2002. p. 36‑49. 13. Wang HD, Dunnavant FD, Jarman T, Deutch AY. Effects of antipsychotic drugs on neurogenesis in the forbrain of adult rat. Neuropsychopharma­ col. 2004;29:1230‑8. 14. Brothers L. The social brain: A project for inte­ grating primate behaviour and neurophysiolo­ gy in a new domain. Concepts in Neuroscience. 1990;1:27‑51. 15. Dunbar RIM. The social brain hypothesis. Evolu­ tionary Anthropology. 1998;6:178‑90. 16. Amodio DM, Faith CD. Meeting of minds: The medial frontal cortex and social cognition. Na­ ture Reviews Neuroscience. 2006;7:268‑77. 17. Pinkham AE, Penn DL, Perkins DO, Lieberman J. Implications for the neural basis of social cogni­ GASTO -3.indd 9 2/8/07 10:51:05 ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS AFECTIVOS Sección 1. Esquizofrenia tion for the study of schizophrenia Am J Psychia­ try. 2003;160:815‑24. 18. Rizzolati G, Fadiga L, Fogassi L, Gallese U. Reso­ nance behaviors and mirror neurons. Arch Ital Biol. 1999;137:85‑100. 19. Fahim C, Stip E, Leroux JM, et al. Cerebral mecha­ nisms involved in implicit emotional processing in schizophrenia patients without blunted affect and normal controls: a functional magnetic resonance imaging approach. Brain Cogn. 2003;51:193‑5. 10 GASTO -3.indd 10 2/8/07 10:51:05