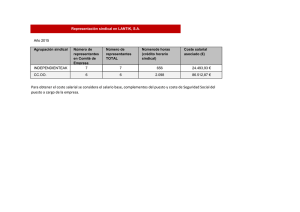

Competencia sindical en la negociación colectiva y efectos sobre el

Anuncio