Índice: -. La fe justicia de Dios .- Ha vencido el León de la tribu de

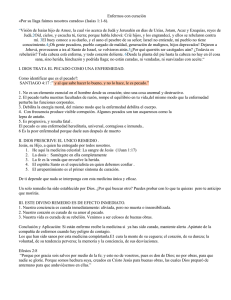

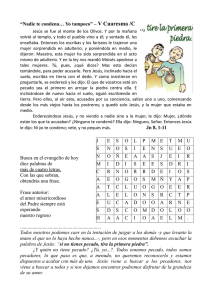

Anuncio