Bioética tras el slogan: "Eres perfecto para otros"

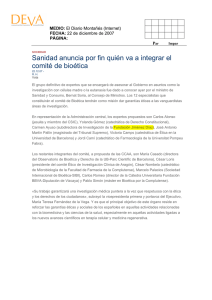

Anuncio