Jugar Con Fuego

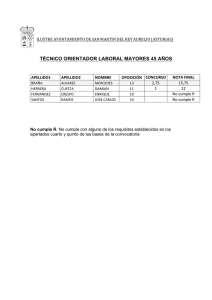

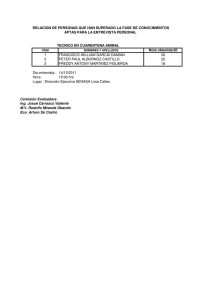

Anuncio