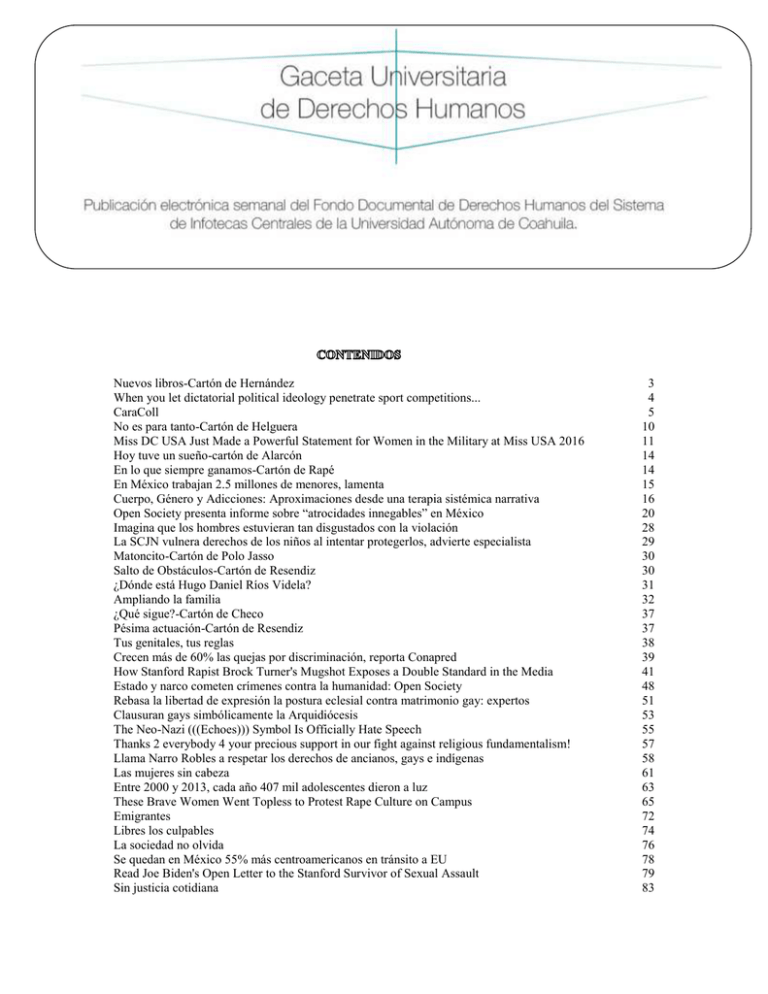

Número 260 - Universidad Autónoma de Coahuila

Anuncio