Cuatro décadas de caza con mi padre

Anuncio

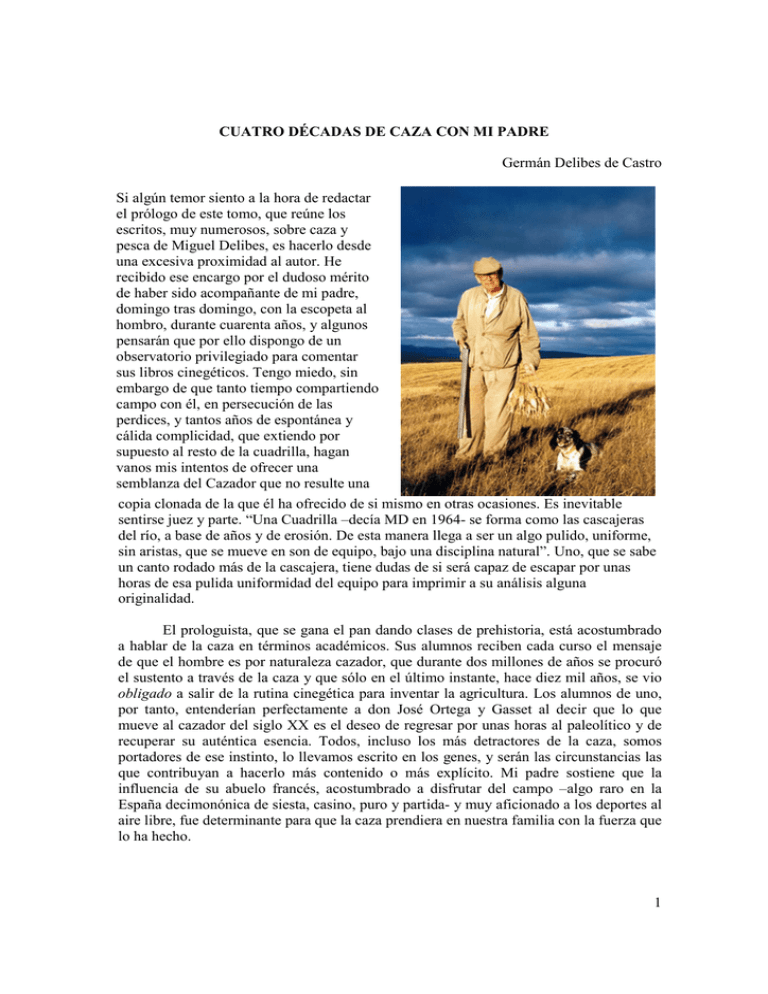

CUATRO DÉCADAS DE CAZA CON MI PADRE Germán Delibes de Castro Si algún temor siento a la hora de redactar el prólogo de este tomo, que reúne los escritos, muy numerosos, sobre caza y pesca de Miguel Delibes, es hacerlo desde una excesiva proximidad al autor. He recibido ese encargo por el dudoso mérito de haber sido acompañante de mi padre, domingo tras domingo, con la escopeta al hombro, durante cuarenta años, y algunos pensarán que por ello dispongo de un observatorio privilegiado para comentar sus libros cinegéticos. Tengo miedo, sin embargo de que tanto tiempo compartiendo campo con él, en persecución de las perdices, y tantos años de espontánea y cálida complicidad, que extiendo por supuesto al resto de la cuadrilla, hagan vanos mis intentos de ofrecer una semblanza del Cazador que no resulte una copia clonada de la que él ha ofrecido de si mismo en otras ocasiones. Es inevitable sentirse juez y parte. “Una Cuadrilla –decía MD en 1964- se forma como las cascajeras del río, a base de años y de erosión. De esta manera llega a ser un algo pulido, uniforme, sin aristas, que se mueve en son de equipo, bajo una disciplina natural”. Uno, que se sabe un canto rodado más de la cascajera, tiene dudas de si será capaz de escapar por unas horas de esa pulida uniformidad del equipo para imprimir a su análisis alguna originalidad. El prologuista, que se gana el pan dando clases de prehistoria, está acostumbrado a hablar de la caza en términos académicos. Sus alumnos reciben cada curso el mensaje de que el hombre es por naturaleza cazador, que durante dos millones de años se procuró el sustento a través de la caza y que sólo en el último instante, hace diez mil años, se vio obligado a salir de la rutina cinegética para inventar la agricultura. Los alumnos de uno, por tanto, entenderían perfectamente a don José Ortega y Gasset al decir que lo que mueve al cazador del siglo XX es el deseo de regresar por unas horas al paleolítico y de recuperar su auténtica esencia. Todos, incluso los más detractores de la caza, somos portadores de ese instinto, lo llevamos escrito en los genes, y serán las circunstancias las que contribuyan a hacerlo más contenido o más explícito. Mi padre sostiene que la influencia de su abuelo francés, acostumbrado a disfrutar del campo –algo raro en la España decimonónica de siesta, casino, puro y partida- y muy aficionado a los deportes al aire libre, fue determinante para que la caza prendiera en nuestra familia con la fuerza que lo ha hecho. 1 No hay constancia de que Frèderic Pierre, nuestro bisabuelo de Toulouse que llegó a España para trabajar en el ferrocarril, practicara la caza. Sí lo hizo mi abuelo Adolfo, al que MD describe como cazador en solitario, sobre todo de conejos, que, ya mayor, tenía la hermosa costumbre de saludar sombrero en alto, en señal de homenaje, a las escasas perdices que derribaba. A su lado se desarrolló la afición cinegética de mi padre de acuerdo con el ritual que luego se ha repetido tantas veces entre nosotros: primero como morralero y simple espectador y más tarde, con trece o catorce años, armado con una escopetilla casi de juguete, de 12 mm, con la que abatió su primera perdiz en las laderas de la Sinova. La guerra civil (“que autorizaba –en palabras del escritor- a disparar sobre los hombres pero impedía hacerlo contra los conejos”) y las vedas de la postguerra forzaron un paréntesis en su actividad venatoria. Delibes, hombre metódico hasta límites insospechados, ha tenido el humor y la paciencia a lo largo de medio siglo de anotar en unas pequeñas libretas, con letra primorosa, todas sus excursiones de caza, y en ellas no hay datos anteriores a 1949, seguramente porque las salidas fueron excepcionales. Algo tendrían que ver también en ello la absorbente preparación de las oposiciones a catedrático de Derecho Mercantil, su prolongado noviazgo con Ángeles, su boda y la llegada de los primeros hijos. De nuevo las notas inéditas de las libretas, pero también indirectamente el testimonio de Lorenzo, el bedel de la Escuela de Comercio protagonista de “Diario de un cazador”, pues, como alguna vez se ha dicho, se trata de un alter ego rebajado (demasiado rebajado, me parece a mí), del propio Delibes, revelan que la afición cinegética había regresado a su querencia en la década siguiente. Desde entonces los escritos sobre caza y pesca –estos, mucho más esporádicos (“Mis amigas las truchas”)- no han dejado de fluir regularmente de su pluma hasta formar esta importante gavilla de páginas que reclama de nuevo la imprenta. El presente volumen, que reúne siete libros y varios escritos sueltos, cubre cronológicamente seis lustros, desde 1963 en que MD comienza a preparar “El libro de la caza menor”, un tratado sobre la motivación del acto cinegético y sobre las diversas modalidades de caza, y 1992 en que vio la luz “Mi último coto”, el diario de una despedida gradual y nostálgica en la que el Cazador, abrumado por las tribulaciones de la actividad cinegética, por la escasez de perdices, por las viejas y nuevas enfermedades del conejo y por el general deterioro de la naturaleza, acaba olvidándose casi por completo de la vertiente depredadora de la caza para manifestarse como un preocupado ecologista. Tan negras predicciones y los estragos de una severa intervención quirúrgica apartaron definitivamente a mi padre de la caza, una de sus mayores pasiones, en 1998. Pero va siendo hora de explicar cómo es la caza de Delibes, porque no es una caza cualquiera. No es, como él mismo se ha hartado de repetir, ni la montería ni el safari, sino otra a la que incluso los papeles oficiales menosprecian tildándola de caza menor. Y, dentro de esta, no es tampoco la de los multitudinarios y descansados ojeos de perdices sino la caza en mano galana o a rabo, la de aquellos “cazadores –no resisto la tentación de reproducir sus palabras del prólogo-dedicatoria de “Diario de un cazador”- que con arma, perro y bota componen una pieza y se asoman cada domingo a las cárcavas inhóspitas de Renedo o a los mondos tesos de Aguilarejo, a lomos de una chirriante burra o en tercerola, o en un mixto de mala muerte con la Doly en el soporte o camuflada bajo el asiento, sin importarles demasiado que el revisor huela al perro ni que el matacabras azote 2 despiadadamente la paramera”. Por incomprensible que parezca, esta caza dura, sacrificada y con harta frecuencia condenada a regresar con el morral vacío, en la que el cazador pone a prueba sus facultades y desafía a la perdiz mirándola a los ojos, sin marrullerías, es la única caza que entiende y justifica Delibes. Es la caza-caza, la caza fetén, la caza que pone en cuestión nada menos que el enunciado de la famosa ley del interés de Quesnay (“El individuo busca la máxima satisfacción con el menor esfuerzo”), por la sencilla razón de que una parte muy importante del placer del desafío con el pájaro lo constituye el propio sacrificio. Algo hemos avanzado. A MD, sin saber muy bien por qué, no le va la caza mayor. En ello le secunda el prologuista, aunque no Juan y Adolfo, sus hijos menores, convertidos también en unos conspicuos cazadores de corzos y jabalíes. Tal vez no le cogió el gusto por inasequible, pues en su juventud era caza de gente de postín. Acaso porque en los años 50 y 60 avistar un jabalí en las campiñas llanas de Valladolid era, de puro excepcional, noticia de periódico. Y también puede ser que porque las largas horas de espera en el puesto, completamente quieto, durante la batida, además de enervarle, representan un atentado para su salud, como confesaba hace treinta años después de un ganchito a los cochinos en el hayedo de Huidobro -por supuesto infructuoso- a cuatro grados bajo cero. En todo caso, sin necesidad de buscar más disculpas, Delibes acaba reconociéndose incapaz de enfrentarse a los ojos de un ciervo herido, unos ojos humanizados, dice, y, arrimando el ascua a su sardina, añadirá que mientras un venado o un corzo muertos le producen el rechazo de un cadáver, una perdiz en idéntico estado será siempre un atractivo bodegón. Al final, lo único cierto es que, llegado el primer domingo de febrero, MD desmonta, limpia y guarda la escopeta invadido por la melancolía porque, sin caza mayor por medio, sabe que no volverá a desenfundarla hasta mediados de agosto, en la desveda de la codorniz. No es ningún secreto, por tanto, que la caza que apasiona a Delibes es la caza de la perdiz roja, auténtica pieza reina y objetivo número uno de nuestras excursiones dominicales. La atracción un tanto obsesiva y, si me apuran, casi enfermiza, que ejerce en el cazador este pájaro duro, esquivo y cada día más escaso es difícil de explicar. Nos enciende la bravura de su vuelo; nos sentimos retados por él en la persecución, exigente y trabajada, con que intentamos ponerlo a tiro; y, con las facultades físicas de ambos contendientes ya muy mermadas, afrontamos la culminación del lance, el momento del disparo, entre abrumados (¿creerán que me sigue asustando el potente zurrido de su arrancada?) y expectantes, ante la duda de si finalmente sabremos estar a la altura del desafío. Hace treinta y cinco años, cuando aún no se había inventado la perdiz de criadero, no hubiera sido necesario aclarar que la desafiada por la familia Delibes es la perdiz salvaje. Hoy sí. Aunque las perchas sean cada día más exiguas, las cacerías siguen teniendo a ésta como eje principal, porque, como decía el maestro Ortega, ¿qué placer cabe hallar en una caza predecible y tan abundante como podamos querer de antemano? Y es que el reto exige incertidumbre y pierde todo su sentido cuando el adversario deja de ser la verdadera naturaleza. El resto de las piezas que cada jornada procuramos acular en el morral son casi meros complementos. He oído decir repetidamente a mi padre que, antes de la propagación de la mixomatosis hace medio siglo, había cazadores que se dedicaban sólo 3 al conejo. El abuelo Adolfo, por ejemplo, salía cada domingo a dar un paseo por el sardón del monte de Valdés, en la Mudarra, para cobrar media docena de ellos que, excepcionalmente, adornaba con las plumas de una solitaria perdiz. Hoy es preciso reconocer que, con contadas excepciones, los gazapos y las liebres que se abaten cazando en mano son los que las escopetas levantan casi involuntariamente durante el acoso a las perdices, aunque, más de una vez, la sola tentación gastronómica de una rabona al vino tinto baste para que la busquemos con denuedo. Y el mismo carácter accidental, dentro de su mayor rareza, tiene en nuestras perchas una pieza tan noble y tan codiciada como la chocha: Permaneceremos atentos a su entrada coincidiendo con los primeros fríos invernales y, a partir de entonces, cada vez que atravesemos el mohedal, no podremos dejar de pensar en su aparatoso aleteo de salida y en su vuelo zigzagueante. Sin embargo no conservo en el recuerdo más que una ocasión, con Leguineche y Sarasqueta en la Sierra de la Demanda, en que la cuadrilla preparara una expedición específica para buscarla, tal vez por carecer de perros bien adiestrados para ello. A esto, más la codorniz en verano, se reduce la caza de Delibes, cuyos gustos cinegéticos, fuera de alguna rara incursión de ciertos vuelos a los patos de la laguna manchega del Taray, a un par de ojeos de perdices en Toledo, y a algún ruidoso, pero todavía más excepcional, aguardo a las torcaces en las sierras de Ávila, coinciden con los del más modesto cazador lugareño de Castilla. ----¿¿¿citar avutardas???----. Por tanto, nada tiene de extraño que, como éste, MD sólo conciba una forma de caza primitiva, en la que el cazador lo hace todo, buscar la pieza, levantarla, cazarla, derribarla y cobrarla. “El cazador a rabo, en mano, al salto, en guerra galana; he ahí el cazador de perdices”, reivindica en el “Libro de la caza menor”. Una caza en mano que para disparar la escopeta y cobrar algún pájaro, a diferencia del ojeo, exige fatigarse y acertar con una estrategia en la que colabora toda una cuadrilla. Una caza, por otra parte, que no termina con el disparo, puesto que la cobra de la pieza, su examen, la ceremonia de depositarla en el morral o de colgarla en la percha siguen siendo pequeños placeres a los que el cazadorcazador no renuncia ni delega en las manos mercenarias de un secretario. Y una caza inconcebible, también, sin la satisfacción de pensar en el botín posteriormente convertido en suculencia gastronómica. Se puede decir que MD ha formado parte, a lo largo de su vida de cazador, de sólo dos cuadrillas. La primera, a la que dedica “Diario de un cazador”, estaba constituida, además de por nuestro abuelo, por sus amigos Antonio Merino, Manolo Monsalve y Vicente Presa, con la incorporación ocasional del tío José y de Santiago Monsalve. Y en la segunda, la de los últimos treinta años, una cuadrilla estrictamente familiar, nos alineamos junto a él su hermano menor, el tío Manolo (Manolo Grande, en los escritos), y sus hijos, con el añadido eventual de su yerno, Luis Silió, y en los últimos tiempos de sus nietos Germán y Jorge. En una familia como la nuestra, primitiva y cohesionada como un clan, no solo la caza propiamente dicha sino toda la parafernalia que rodeaba la excursión dominical se convertía en una fiesta. El ritual comenzaba la víspera haciendo provisión de cartuchos y adquiriendo viandas y vino con los que sorprender gratamente a los demás en el almuerzo campero del día siguiente, y seguía ya el propio domingo de madrugada con la recogida bulliciosa de los perros en el taller que regentaba Manolo Grande. A continuación recalábamos en la trasera de “El Norte de Castilla” para hacernos con un periódico recién salido de la rotativa y aún por distribuir en los kioskos, comprábamos el 4 pan (mi abuelo materno, panadero, se disgustaba porque preferíamos los lechuguinos de la competencia) y acabábamos poniendo orden en el estómago con un chocolate con churros. Después, un corto viaje en coche, pocas veces superior a cien kilómetros –la comodidad de cazar cerca pocas piezas se ha impuesto, en general, a la tentación de largos desplazamientos al Sur con la promesa, no siempre cumplida, de botines más importantes-, daba ocasión a pasar revista a las novedades de la semana, siempre con el humor y la simpatía contagiosos del tío Manolo, y a cruzar opiniones sobre la inminente cacería. Y por fin, ya en el cazadero y tras la tregua de unos minutos nerviosos al pié del coche para montar las armas, (para) rellenar las cananas y (para) componer los morrales, la cuadrilla estaba preparada para iniciar las operaciones, para abrirse en mano por páramos y navas y, como alguna vez ha dicho mi padre, para experimentar la emoción, en la calma del amanecer, de quien se cree inaugurando el mundo. En el afán de trajinar a las perdices, objetivo como decía número uno, la mano actúa de acuerdo con una estrategia, acompasando sus movimientos a la reacción de los pájaros y al deseo, fijado de antemano, de conducirlos allá (comúnmente la ladera) donde se presume más sencilla su caza. No es, pues, un andar autómata, a ciegas, sino un ejercicio táctico en el que las reacciones no del todo previsibles del animal obligan a tomar decisiones sobre la marcha. He ahí la razón por la que MD, el estratega de nuestro grupo, insistía en la necesidad de que la cuadrilla fuera un equipo disciplinado y cómplice en el que cada escopeta tuviera su particular cometido pero en el que también supiera tomar la iniciativa ante cualquier reacción inesperada del vecino. Con no disimulado orgullo diré que nuestro grupo acabó siendo esa maquinaria bien engrasada, esa mano que adoptando de salida la forma de una línea recta iba cambiando su geometría, adelantando ora una punta, ora la otra, ora ambas, girando noventa grados a la derecha o a la izquierda o volviendo sobre la mano, en una inversión completa del sentido de la marcha, en función del vuelo de las perdices, de la orografía del cazadero e incluso de la dirección y la fuerza del viento. Todo ello con unos movimientos armónicos, sincronizados, que creo sinceramente habrían provocado la admiración de un mariscal de campo, y en respuesta a no más que un leve gesto o un discreto silbido. Y es que la caza, como todo, también puede ser un arte. Pero antes me refería al particular cometido de cada escopeta y éstos eran los que hace cinco lustros teníamos asignados los integrantes de nuestra cuadrilla. A Manolo Grande, con unos cuantos kilos de más y las secuelas de una grave operación de aneurisma de aorta, se le reservaba el puesto de delantero centro, por mitad de la ladera, un poco más cómodo en principio que los demás; Juan y yo nos situábamos en las alas, con la misión de entrizar hacia la cuesta –su querencia natural- los bandos de perdices que se levantaban a nuestro paso en el mar de cavones del fondo del valle y de los páramos, respectivamente; y mi padre y un muy joven Adolfo actuaban como interiores, aquel en la parte alta de la ladera y este en la falda. Aprendí de MD que su puesto, muy cercano a la pestaña de la ladera, es decir a la intersección de esta con el páramo, era el del bocacerral, un puesto de responsabilidad en el que era preciso prestar simultáneamente atención a los movimientos que se producían tanto por encima de la cabeza, en el rotundo llano de la paramera, como en la cuesta. Y no hace falta decir que orden tan perfecto acababa rompiéndose al final del día con la dispersión de los pájaros por el llano, momento en que las escopetas, ya sin excesivos miramientos tácticos, gastaban sus últimas energías (pocas 5 después de una andadura de seis o siete horas, lastrada por el peso y por la dificultad de un piso desigual) en registrar los perdederos. No me cuesta nada evocar la figura de mi padre en estas lides, allá por los años 70, con las facultades físicas intactas, avanzando a largas zancadas por los barbechos embarrados de Santa María del Campo, o salvando elásticamente de un salto el arroyo que separaba los dos montes de Villanueva de Duero. Y la imagen es de tal nitidez que puedo reconstruir con todo detalle su indumentaria: sus botos de cuero de media caña, ya muy deformados por el uso; una cazadora de aviador de paño verde, muy ligera, con forro de franela y cuello de borreguillo; y la inevitable visera inglesa de cuadros sin la cual se confiesa desnudo e incapaz de hacer puntería. Ciñe a la cintura, además, una cartuchera de vaqueta clara con el adorno de una percha metálica de gancho, y de su hombro izquierdo pende un pequeño morral de costado desteñido por el sol, la lluvia y la orina de conejos y liebres. Para su desesperación, porque van casi permanentemente empañadas por el sudor, no puede renunciar a las gafas, unas gafas grandes, de montura negra, que le ocupan casi toda la cara. Y la guinda, como no puede ser de otra manera, la pone la escopeta. Una escopeta eibarresa muy ligera de dos caños, paralela, del calibre 12, cuya marca ni él -nada caprichoso ni demasiado aficionado a las armas- ni yo, seríamos capaces en este momento de nombrar. (la marca es Union Armera, por si interesa) Es su escopeta, la que sustituyó hacia 1960 a la mítica Jabalí del 16, tan presente en “Diario de un cazador” (hoy en manos de mi hermano Miguel), y con la que sólo dejó de cazar en una ocasión, cuando en noviembre de 1972 se produjo su extravío en el portal de nuestra casa de Paseo Zorrilla. El arma no tardó en aparecer en la oficina municipal de objetos perdidos (¡ay, si hoy nos hubiera cogido la guardia civil en semejante renuncio!), pero la crónica del único domingo que mi padre se vio obligado a salir al campo con escopeta ajena, prestada, es una retahíla interminable de lamentaciones: extrañaba su peso, le desconcertaba su potente culatazo, la mano derecha no se adaptaba al perímetro de su garganta (¿cuello?), y la sensibilidad del gatillo le llevaba involuntariamente a disparar décimas de segundo antes de completar la puntería. “Con la escopeta –escribiría inconsolable- sucede lo mismo que con la pluma: ahormarla a nuestra medida es una cuestión de tiempo, a veces de mucho tiempo”. Menos mal que quince años después no tuvo tantos problemas de adaptación con el arma que le regaló Juan Antonio Sarasqueta, una hermosa escopeta que había pertenecido a su padre, el célebre armero eibarrés, cuando la suya tuvo que pasar por talleres como consecuencia de un aparatoso reventón. El hombre pertrechado de esta manera era por los años 60 y 70, además de un puntilloso tirador, que repetía cada temporada holgadamente el título de campeón de la cuadrilla, un tipo duro que no se arredraba ante ninguna adversidad climática y para el que recorrer cuarenta kilómetros campo a través cada domingo resultaba de lo más natural. Solemos recordar divertidos la cara, mitad de incomprensión mitad de indignación, del periodista Fernández Brasso al término de una jornada infernal por la ribera del Duero en la que caminamos toda la mañana bajo un auténtico diluvio; y tampoco es de olvidar aquel 3 de enero de 1971 en el que mi padre, ese día solo acompañado por Manolo, se quebró el peroné por el capricho de cazar, ahí es nada, a diecisiete grados bajo cero. El frío, el agua, el viento huracanado y el hielo que tanto perturban al cazador, sobre todo a la hora de hacer puntería, nunca fueron razón suficiente para que renunciáramos a la obligada excursión dominical. Sólo rarísima vez lograban 6 vararnos en casa, sin posible consuelo, aquellos días que la ley denomina “de fortuna” (nos ocurrió varias veces en Vadillo de la Sierra, en Ávila), en los que alguna copiosa nevada, con los campos completamente blancos, dejaba a los animales indefensos. Hablar del MD andarín y adicto al aire libre daría para escribir un copioso tratado. No todo el mundo está en condiciones de comprender una afición que te emplaza a caminar hasta la extenuación, pero para mi padre el placer de llegar de vuelta al coche “arruinado” (palabra muy repetida en sus libretas) con un par de perdices colgando de la cintura y una proporción aceptable de acierto en los tiros no es en absoluto comparable al de obtener ese mismo botín sin mediar esfuerzo. El asunto es tan serio que creo que, de no haber existido la modalidad de caza en mano o a rabo, esto es andando con cierta entrega, Delibes no habría sido cazador. Disfruta por el mero hecho de caminar y no necesita un motivo especial para hacerlo: probablemente un experto en medicina deportiva hoy nos diría que detrás de todo esto se encuentran las famosas endorfinas. Hace diez o quince años, en sus largos paseos diarios para conservarse en forma, peinaba literalmente la ciudad; no había vecino que no le viera cada día o como mucho cada semana (“he visto a tu padre”), y tenía minuciosamente calculado el tiempo que le llevaba cada recorrido de manera que el regreso a casa se producía exactamente tres horas después de la salida. La puntualidad y la disciplina llegaban al extremo de que, si al llegar al portal de la casa de Dos de Mayo, faltaban cinco minutos para cubrir el horario previsto, había que completarlo con una última vuelta a la manzana. Con tamaño entrenamiento a nadie sorprenderá que, cuando a mediados de los años 70, Elisa, mi hermana, él y yo nos decidimos a realizar una marcha popular a pie entre Valladolid y Palencia, con fines benéficos, nos pusiéramos incondicionalmente en sus manos: El sabría bien lo que había que hacer y, en efecto, tras diez horas de andadura, llegamos tan pispos a Palencia. Lo que Elisa y yo no habíamos calculado es que la extrema frugalidad de este hombre delgado, fibroso y tremendamente austero iba a reducir el avituallamiento a un solitario café, que tomamos, de acuerdo con las previsiones, en una hostería de Dueñas. Hora es también de preguntarse si tendrían conocimiento sus compañeros de la Real Academia de que, para llegar a la sesión de los jueves a las seis y media de la tarde en la calle Felipe IV, Delibes salía a pie tres horas antes del hotel Monterreal, en Puerta de Hierro, a doce kilómetros de distancia. Me cuesta trabajo creer que, con tanto metro y tanto autobús y con el respeto con que en general se miran las distancias capitalinas, exista un sólo madrileño que haya realizado alguna vez ese mismo trayecto caminando, pero los cazadores al salto nos las gastamos así. Reconozco que en estas cosas -es una pena que no en otras- sus hijos varones nos parecemos bastante a él y nos identificamos plenamente con su ideal de caza sacrificada y de vida al aire libre, lo cual no significa que nunca haya habido vacilaciones. El prologuista, con sólo diez u once años, por tanto de morralero, recuerda el día en que se le pasó por la cabeza seriamente el abandono. Ocurrió en Villafuerte de Esgueva, tras siete horas de brega en un día oscuro y muy frío de invierno; anochecía cuando completamente desfallecido divisó a lo lejos, por fin, el enorme roble (“Atalaya gorda”) bajo el que acostumbrábamos a aparcar el coche. Su alegría duró poco pues, inesperadamente, cuando la meta estaba ya al alcance de la mano, el vuelo ruidoso de unas perdices obtuvo como respuesta una instrucción inapelable de nuestro padre, “A la izquierda, sobre la mano”, con la que se reiniciaba la maniobra. En todo caso, no fui el único en 7 desesperarme porque los últimos años no hubo día en que Manolo Grande no protestara por tener que aguardar tanto tiempo en el coche hasta que el Cazador, todo tesón, decidía poner fin a su jornada. Claro que Manolo tenía la venganza al alcance de la mano, una muy dulce venganza, pues en la espera nos dejaba prácticamente sin vino para la comida. Si Juan Gualberto, El Barbas, protagonista de “La caza de la perdiz roja”, me hubiera preguntado con su habitual socarronería si ese tal Miguel Delibes era una buena escopeta o una buena pluma, le habría contestado sin vacilación que las dos cosas. Piernas de hierro bien entrenadas, grandes dotes estratégicas, tesón y una puntería excelente: con Delibes, que reunía todas estas cualidades, se avecinaban malos tiempos para las perdices. Ya antes dije que mientras conservó las fuerzas intactas fue el campeón de la cuadrilla, según consta en esas libretas que a estas alturas deben parecer la madre de todos los archivos. No es para tanto, pues se limitan a describir en dos pinceladas la excursión del día y a anotar las piezas cobradas en ella por cada cazador para, a continuación, presentar un balance acumulado del total de la temporada. Asimismo pueden dar cuenta, pero no siempre, de las piezas que en el sorteo del final de la jornada han correspondido al cronista (“a casa, cuatro perdices”), prueba del aprecio culinario que también sentimos por ellas. Pero insisto, era el campeón inapelable y por ello recibía una minúscula copa que le entregábamos protocolariamente en una cena, tras la última cazata, en la que nos acompañaban madres, novias y esposas. Reuniones incomparables, con vino, risas, recuerdos y una dosis no pequeña de esa fanfarronería consustancial a los cazadores, que concluían invariablemente con una lectura de versos –todos estábamos obligados a hacerlos y pueden imaginar su calidad- escritos para la ocasión. En febrero de 1966 mi padre recuperaba una copa que Manolo Grande le había birlado el año anterior, aprovechando su estancia durante un semestre en la Universidad de Maryland, y lo hacía con una larga rima que comenzaba así: “Ni me jacto ni me ensaño, entrega la copa, hermano, ya te lo dije hace un año que volvería a mi mano”. Mi hijo Jorge, que creo es el único de nosotros que ha escrito algo sobre el Delibes cazador, le definía muy bien en su faceta de tirador: El Abuelo, aunque parsimonioso haciendo puntería, era tremendamente seguro, de manera que sus disparos en el bocacerral siempre acababan de la misma manera: avanzando unos metros, acomodando con mimo la escopeta en el suelo, recogiendo la pieza abatida y girando la cabeza acusadamente hacia el costado para colgarla en la percha o depositarla en el macuto. Sin duda, Jorge no sabía que lo de la lentitud tomando los puntos era fruto de la edad (tenía casi ochenta años) porque quienes le conocimos en plenitud –entre ellos Juan, mi hermano, un cazador excepcional y muy viajado, que dice no recordar otro tan bueno como nuestro padre- no sabríamos encontrarle defecto. Así de fino era tirando, aunque él se fustigue en los escritos subrayando sus limitaciones en el tiro de ojeo o del conejo a tenazón y reprochándose, como no podía ser de otra manera, cada perdiz marrada. Pero los expertos saben la dificultad de “partir con el campo”, esto es, de conseguir un número de piezas no inferior a la mitad de los disparos realizados, y las cifras de mi padre, muy poco proclive a traquear en exceso y a dejar caza herida en el campo por tirar demasiado largo, siempre se aproximaban a eso. Son los números, sin duda, de un excelente tirador pero también de un cazador alerta, en tensión permanente y con la escopeta todo lo más en guardia baja, porque lo de la escopeta al hombro, cuando hay perdices por medio, es puro recurso literario. ¿Y en qué consistían las perchas? Variaban según los años y los 8 sitios, pero en general eran modestas o, por lo menos, no aparatosas. A MD, naturalmente, no le ha faltado curiosidad para sacar la media de piezas cazador/día (las suyas, las del campeón, estarán, por tanto, algo por encima) y oscilan entre 4 y 1,5 sin contar las excepcionales excursiones al sur cuyos resultados, mucho más copiosos, desvirtuarían la estadística. Me parece obligado dedicar también un poco de atención a los escenarios de nuestras cacerías. Del título del más reciente de los libros que componen este volumen, “Mi último coto”, al lector le será dado deducir que MD cazó antes en otros muchos. Y, en efecto, así ocurrió regularmente a partir de los años 70, pero no antes. Porque antes había regido el ideal de caza delibeano de un hombre libre contra pieza libre sobre tierra libre. Es toda una paradoja que, incluso en plena dictadura franquista, mal que bien, se cumpliera la primera de tales premisas; la segunda comenzó a hacer agua cuando a algún cazador, que no lo era de verdad, le dio por poner al alcance de la escopeta pájaros de granja, pájaros mansos y bobalicones; y la libertad del campo pasó a mejor vida cuando aquello que Lorenzo, el cazador, llamaba “lo libre”, que era todo salvo contadas fincas (en su caso, Muro, Diputación o el Monte de Villalba), se convirtió en un mapa ordenado y sin fisuras de cotos municipales. Antes, y el prologuista siendo aprendiz de morralero todavía tuvo oportunidad de conocerlo, la cuadrilla del Cazador no decidía el destino de su expedición hasta el último instante. El lugar para elegirlo era la churrería La Madrileña, en los soportales de Cebadería, y la hora las ocho de la mañana del propio domingo. Sólo entonces, encandilados por alguna información de última hora, después de conocer el destino de las dos o tres cuadrillas amigas que también se citaban allí para desayunar, y a la vista finalmente del pronóstico del tiempo de Oliver Narbona que publicaba “El Norte”, se elegía entre desplazarse a Belver de los Montes, a Renedo de Esgueva, a Tordesillas, a Villafuerte o a cualquier otro punto de un campo que no sabía de límites. Para entonces, con la llegada de los primeros coches de la postguerra, las distancias habían dejado de ser un serio inconveniente, y mi padre, hasta entonces limitado a la bicicleta y a la moto como medios de transporte, pudo ampliar un poco el modesto radio de acción de sus excursiones. Superada la bici, las cacerías en las puertas de la ciudad, más concretamente en la Granja Escuela de la Diputación, al otro lado del Puente Colgante, fueron quedando atrás y con ellas dos anécdotas allí ocurridas que los cazadores de la familia difícilmente olvidaremos: por un lado, el derribo de la última perdiz por parte del abuelo Adolfo, ya casi octogenario, y por otro, la indecisión del escritor a la hora de cobrar un nuevo pájaro, este caído dentro del patio del manicomio, al ser abordado por un enfermo que, viéndole encaramado en lo alto de la tapia, le preguntaba torpemente si era de los de dentro o de los de fuera. Pero decíamos que la libertad de escoger dónde cazar se acabó hacia 1970 y que desde entonces sólo fue posible hacerlo como socios de algún coto. El modelo de estos distaba mucho del soñado por mi padre años atrás, en espera de una nueva ley de caza (una especie de reservas temporales y rotatorias para un campo mayoritariamente libre, según confidencia hecha a Juan Gualberto, el Barbas), pero seguramente en aquel momento la medida de crearlos sirvió para rebajar un tanto la presión sobre la perdiz. Creo que nuestros primeros cotos fueron Montealto y Villaester, para luego desfilar 9 sucesivamente por Villamediana, Las Gordillas, Santa María, Vadillo de la Sierra, El Bibre, Revilla Vallejera…. De todos ellos, tantas veces presentes en los diarios de MD, conservo mil y una anécdotas que me entretengo en repasar en mis, cada vez más frecuentes, noches de insomnio. Montealto y Villaester eran auténticos semilleros de liebres; en Villamediana tuvimos los primeros y entonces absolutamente inesperados encuentros con el jabalí; Las Gordillas nos dio la oportunidad, a través de los amigos del Club Alcyón, de practicar nuevas cazas, como la becacina y la torcaz; en Vadillo, superado el desconcierto inicial de su agreste topografía, acabamos enganchados a la bravura de la perdiz serrana; El Bibre, junto a Tordesillas, nos devolvió a la caza más tradicional de páramo y ladera; y Revilla, un buen coto que cazamos en años negados de perdiz, estaba llamado a ser, sin que entonces lo supiéramos, el escenario de la despedida venatoria de mi padre (¡qué espectaculares pelotazos los de tus dos últimas perdices, bien cortadas cuando escapaban como centellas hacia el páramo!). Todos ellos, además de atractivos cinegéticamente, cumplían el requisito, importante sin duda cuando quien pagaba era un funcionario con siete hijos, de un precio apañado. En todo caso, cuando hace unos días paseábamos por los alrededores de su casa en Valladolid, ni mi padre ni yo teníamos la menor duda de cuáles habían sido los tres cazaderos que dejaron más huella en la familia: Santa María del Campo, la finca de Araoz, en Villanueva de Duero, y Sedano. Santa María, al sur de la provincia de Burgos, fue el coto perdicero por excelencia. Entramos en él gracias a los buenos oficios de José Luís Montes, a quien está dedicado “Las perdices del domingo”, y no dejamos de frecuentarlo, con sólo algún pequeño paréntesis, durante quince temporadas. Dividido en cuarteles, que compartíamos con los cazadores del pueblo y con un grupo de franceses, el primer año nos tocaron en suerte las pinadas cuestas de la izquierda del Arlanza, pero el tiempo acabó llevándonos, y nos quedamos para siempre, al cuartel del arroyo Madre, un amplia nava de cereal con pequeños cabezos coronados por almendros que, flanqueada por dos laderas, la de los Serranos al oeste y la de Torremoronta al este, se extendía desde el pueblo hasta la carretera de Lerma. Allí, bajo la tutela de mi padre y del tío Manolo, a la vista de la bella torre de la iglesia de Santa María, de Diego de Siloé, fuimos aprendiendo Adolfo, Juan y yo el oficio de cazador al salto, porque Miguel, biólogo en ciernes, para entonces ya había decidido, siguiendo los pasos de Darwin, colgar la escopeta. La estrategia que solíamos desplegar, tras aparcar el coche al pie de Torremoronta, consistía en abrirnos en mano por la laderilla y por el estrecho páramo de Los Serranos, los jóvenes un poco adelantados por el alto y los veteranos por el sopié, para, al tiempo que se iniciaba el traqueo sobre los bandos de perdices que iban alzando el vuelo, empujarlos a los bajos, al terrazgo casi llano de la margen derecha del arroyo, que recorreríamos de vuelta. En la mano de ida, la suerte de las escopetas altas estaba en las asomadas, en la irrupción repentina del cazador en la ladera, desde el páramo o aprovechando cualquier desmonte, para sorprender a la caída a las perdices menos avisadas; mientras que las oportunidades para Manolo Grande y su hermano solían venir de arriba, pájaros que se descolgaban como aviones desde lo alto de la cuesta y que, para salvar a los cazadores, tomaban altura hasta rozar las nubes. ¡Con qué satisfacción ha narrado mi padre los lances de este tipo, los “tiros reales”, que para hacerse con la perdiz exigían “adelantar mucho de golpe y doblar hacia atrás la cintura hasta casi quebrarla”!. 10 Pero, con tratarse de tiros muy vistosos, la percha de verdad se hacía de regreso, o al menos esta era la teoría, con los miembros de la mano registrando minuciosamente los perdidos de aulagas, los breñales de las cárcavas, las junqueras del arroyo o los pajonales de los bordes de los caminos donde las perdices, ya dispersas y cansadas, resultaban mucho más asequibles y los perros Dina y Choc podían exhibir sus cualidades. Nadie me tomaría en serio si pusiese en duda la aspiración de todo cazador a hacerse con un buen ramo de perdices, pero puedo decir satisfecho que fueron más de una y más de dos las jornadas de calor que, en esta vuelta por los bajos de Los Serranos, como en el cuartel de Las Peladas de El Bibre años después con Jesús Reglero, la cuadrilla se impuso deportivamente un alto el fuego al comprobar la falta de músculo y de resistencia que mostraban las perdices nuevas, del año. Y es que, en contra de lo que pueda creerse, el número de víctimas, el bulto del morral como dice Delibes, está lejos de serlo todo a la hora de ponderar el éxito cinegético. Toda una vida no sería suficiente para contar las cosas curiosas que nos pasaron en Santa María. Me viene a la cabeza el desconcierto que nos produjo a mi padre y a mí la arrancada en una de las junqueras de Los Serranos de un tremendo jabalí, seguido de la decepción al comprobar el desprecio olímpico (apenas un leve quiebro) con que respondió a nuestros tiros con perdigón de sexta. ¿Cómo pasar por alto la anécdota de Manolo Grande, que en vez de disparar al raposo que le venía de frente, por la ladera, le citó con zalamerías creyendo que se trataba del Zar, un pastor alemán todoterreno de José Luis Montes? Y, no sin cierta vanidad, registraré también el enfado contenido de este último, factotum del coto como ya apunté, ante la percha respetable de trece perdices y cuatro liebres con que nos presentamos un jueves de octubre en la casilla del molino de Escuderos mi padre y yo, tras cazar mano a mano tres horas por la tarde en la ladera de Torremoronta. Aquello, recogido, claro está, en las libretas de Delibes, tuvo como primera consecuencia la prohibición de cazar los jueves, y como segunda, (a) la propuesta del consocio Aldo Evangelisti de celebrar el domingo siguiente un campeonato por parejas familiares, padre – hijo, y la reacción apresurada y vehemente del amigo Montes de apostar unos dineros a favor de los Delibes ¿A quien no le gusta que le alaben sus destrezas? Tanto o más disfrutamos en la finca Calderón de Villanueva de Duero, donde cazamos cerca de veinte años invitados por un gran amigo de mi padre, Alejandro Fernández de Araoz. En realidad, con su suelo de arena, sus suaves ondulaciones, sus pinares y su carrascal de encina, era la antítesis de Santa María, pero allá por los años 70 también daba para hacer una buena percha de patirrojas en la gran llanura próxima a la linde de Serrada y en los maizales de la orilla del río. La gran ventaja de Villanueva, en todo caso, era su proximidad a Valladolid, lo que la convertía en un destino improvisado y muy atractivo los días que amanecían con tiempo revuelto. A los principiantes, un cazadero tan cómodo, sin cuestas aparatosas y con abundancia de liebres, conejos y palomas, cuando no de patos y avefrías, nos entusiasmaba. Acabamos conociendo aquella finca, en la que casi valía más la astucia que la fuerza, como la palma de la mano, circunstancia que nos permitía elegir entre cobrar unos azulones junto a la presa de Baruque, tirotear al raposo en la pimpollada, buscar la becada en la cerviguera del primer monte o foguear al anochecer sobre las torcaces que bajaban a dormir en las copas redondas de los grandes pinos piñoneros. Allí trabamos amistad con el guarda, Emiliano, 11 y con su mujer, la señora Concha, en cuya cocina de la casa del monte, al mediodía, recuperábamos fuerzas comiendo unos huevos fritos con mondongo que, debidamente regados con vino clarete, desataban la euforia de Manolo Grande. Y por fin Sedano, en las Loras del norte de Burgos, donde la caza tiene un aura especial por tratarse de nuestra tierra de adopción. Dicen que fue un excelente cazadero de perdiz mientras quedó gente en el valle para trabajar el campo, pero nosotros, que recalamos definitivamente allí en 1959, apenas llegamos a conocerlo. Sólo las crónicas familiares, esas que con el tiempo adquieren ribetes épicos, dan cuenta indirectamente de ello a través de una anécdota sucedida a nuestro padre en el otoño de 1950. Se hallaba allí por prescripción médica, para curar un ganglio y, pese a haberle sido recomendado reposo, no resistió la tentación de dar un paseo con la escopeta por los alrededores de la iglesia mayor. A la media hora entraba de vuelta en la plaza, por el camino del castro, con tres perdices en la percha, provocando los murmullos de los próceres del pueblo que un rato antes le habían despedido con jocoso escepticismo. Hoy repetir esto no sería posible porque apenas quedan cuatro perdices para el recuerdo. Para los Delibes la caza de Sedano es, sobre todo, la de la codorniz pues su desveda a mitad de agosto coincide con nuestras vacaciones estivales. He de reconocer que, por ser poco exigente desde el punto de vista físico, por practicarse con temperaturas altas, propias de la estación, y por requerir inexcusablemente del auxilio de un perro, que no tengo, la caza de la codorniz no es la (caza) que más me agrada. Pero para MD el año que las africanas crían en condiciones en los rastrojos y pastizales de la paramera, constituye un placer de dioses. Acompañado de Juan o de Adolfo y de sus perros (la codorniz no requiere una mano más amplia), pocas tardes dejará de dar un paseo de dos o tres horas por Las Pardas, por los canteros de cereal del Toralvillo o por las hazas y vallejos de Villaescusa para hacerse con un ramillete de pájaros. La felicidad en este caso no estará ligada a las endorfinas o a llegar “hecho una ruina”, pues el andar de esta caza es pausado, ni tampoco en mostrarse especialmente acertado en el tiro, pues, como acostumbra a decir él, para derribar una codorniz basta con reportarse, sino en observar las evoluciones de los perros, de la Dina, del Grin, del Itor, del Coker y de la Fita con los que, como ha dejado escrito en repetidas ocasiones, siempre se sintió muy compenetrado. El caminar relajado entre muestra y muestra del perro, esta vez sí, con la escopeta al hombro, que le permite reparar en la presencia del raro elanio azul, recrearse en los corzos que brincan de una zarzamora, descubrir un fósil en el suelo, tomar nota de una plaga de orugas en el rebollar, filosofar sobre la veleidosa codorniz, charlar distendidamente con sus hijos o canturrear cualquier aire de moda, como sostiene Manu Leguineche, constituye el mejor tonificante para sus nervios y ni siquiera el momento siempre un poco deprimente- de la retirada, se acompaña en este caso de lamentaciones, pues unos pocos minutos de coche le devuelven a la dorada rutina de su refugio de Sedano. Esta es, en fin, la caza de Delibes y nuestra caza. Más que una simple afición, una pasión y, como todas las pasiones, una actividad un punto desordenada y no siempre fácil de compatibilizar con las obligaciones. Una afición, por otra parte, deslegitimada por los anticaza, pero que en sí misma y practicada noblemente no puede considerarse cruel (el cazador no encuentra el menor deleite en el sufrimiento de las piezas que cobra) aunque 12 sea cruenta. Y una actividad que, en nuestro caso, nos reporta tal cúmulo de satisfacciones -el placer del ejercicio físico al aire libre, la posibilidad de comulgar con la naturaleza, el enriquecimiento de los lazos familiares- como para seguir considerándola irrenunciable mientras las circunstancias lo permitan, esto es mientras las piernas y los pájaros aguanten. Nada descubro a estas alturas proclamando que la caza es una constante en la obra delibeana. Aquí, como decíamos al principio, están reunidos todos sus libros específicos sobre caza (y pesca), pero muchas, casi todas, sus novelas también están trufadas de anécdotas cinegéticas. El quesero de “El Camino”, padre de Daniel el Mochuelo, que sube cada temporada desde el valle de Iguña a las tierras de Castilla para cobrar las perdices rojas que no encuentra a orillas del Besaya, es también un apasionado de la caza del milano con búho. El bedel Lorenzo, de “Diario de un cazador”, pasa tanto tiempo en los pasillos de la Escuela de Comercio como buscando la liebre, en compañía de Melecio, en la linde de lo de Muro. El mismo Lorenzo, emigrado a Chile, no para hasta encontrar quien le acompañe al sopié de los Andes para enfrentarse a una, luego decepcionante, perdiz cordillerana. En “Las ratas”, donde en cualquier página puede volar de las espuendas del camino un par de codornices, el Nini disfruta siguiendo las huellas marcadas por la liebre en la nevada y llora la muerte del zorrito alevosamente asesinado por Matías Celemín, el Furtivo. En “Viejas historias de Castilla la Vieja” todo el pueblo asiste atónito a la infructuosa persecución del matacán del majuelo por parte del aristocrático lebrel de Arabia de Don Benjamín. La figura de Paco, el Bajo, que cobra las perdices alicortas mejor que un pointer y que carece de rival templando el cimbel para que doblen los bandos de torcaces sobre las que fogueará el señorito Iván, adquiere en “Los santos inocentes” tanto protagonismo como la del Azarías, el popular cuidador de la milana. Y ya el colmo es Cipriano Salcedo, protagonista de “El hereje”, que no solo es adoctrinado en el luteranismo por uno de los hermanos Cazalla dentro del tollo, mientras espera la respuesta del campo y la entrada de las perdices al reclamo, sino que se las apaña para dispararlas con una revolucionaria arma de fuego, la retaco, que se ha hecho traer nada menos que de Flandes. Miguel Delibes, mi padre, se quejaba en el discurso de recepción del Premio Cervantes, lleno de pesadumbre, de que sus personajes le habían escamoteado su propia vida, que habían vivido por él. Se me ocurre pensar, entonces, que lo de hacerles cazar no fuera más que un subterfugio para seguir, desde sus otros yo, practicando su afición favorita. Valladolid, marzo de 2009 13