el significado de la ria de huelva en el contexto de las relaciones de

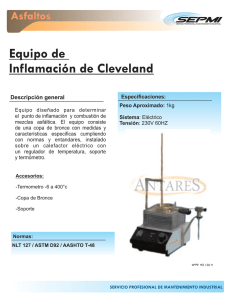

Anuncio