el día que mataron a alfonsín

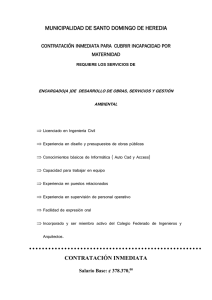

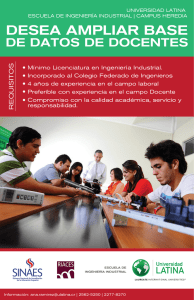

Anuncio