RAZONES PARA SEGUIR REGLAS. OBSERVACIONES SOBRE

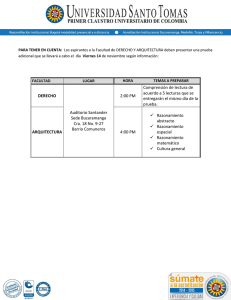

Anuncio