Tiempo de abrazar

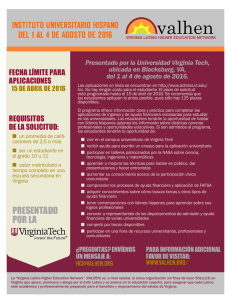

Anuncio