Ida Elisabeth - cloudfront.net

Anuncio

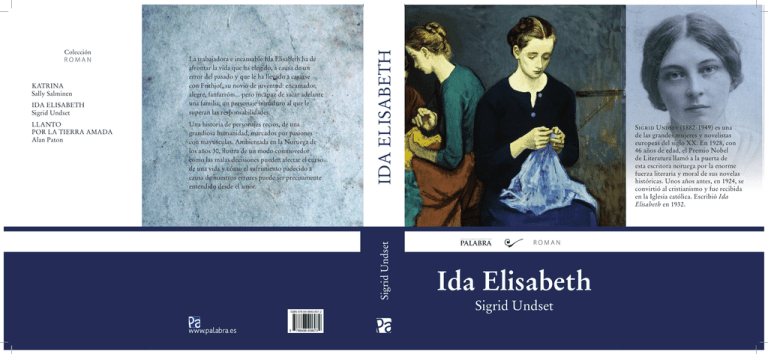

IDA ELISABETH Sigrid Undset LLANTO POR LA TIERRA AMADA Alan Paton Una historia de personajes recios, de una grandiosa humanidad, marcados por pasiones con mayúsculas. Ambientada en la Noruega de los años 30, ilustra de un modo conmovedor cómo las malas decisiones pueden afectar el curso de una vida y cómo el sufrimiento padecido a causa de nuestros errores puede ser precisamente entendido desde el amor. Sigrid Undset KATRINA Sally Salminen La trabajadora e incansable Ida Elisabeth ha de afrontar la vida que ha elegido, a causa de un error del pasado y que le ha llevado a casarse con Frithjof, su novio de juventud: encantador, alegre, fanfarrón… pero incapaz de sacar adelante una familia; un personaje inmaduro al que le superan las responsabilidades. IDA ELISABETH Colección ROMAN ISBN 978-84-9840-807-2 Sigrid Undset (1882-1949) es una de las grandes mujeres y novelistas europeas del siglo XX. En 1928, con 46 años de edad, el Premio Nobel de Literatura llamó a la puerta de esta escritora noruega por la enorme fuerza literaria y moral de sus novelas históricas. Unos años antes, en 1924, se convirtió al cristianismo y fue recibida en la Iglesia católica. Escribió Ida Elisabeth en 1932. ROMAN Ida Elisabeth Sigrid Undset Ida Elisabeth EDICIONES PALABRA Madrid Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. This translation has been published with the financial support of NORLA. Título original: Ida Elisabeth © 1932, H. Ascheloug & Co. (W. Nygaard) AS © Ediciones Palabra, S.A., 2012 Paseo de la Castellana, 210 - 28046 MADRID (España) Telf.: (34) 91 350 77 20 - (34) 91 350 77 39 www.palabra.es [email protected] © Traducido del noruego por Cristina Gómez-Baggethun Diseño de cubierta: Raúl Ostos Imagen de cubierta: © 2012. Private Collections Images, London/Scala, Florence ISBN: 978-84-9840-807-2 Depósito Legal: M. 285-2013 Impresión: Gráficas Anzos, S.L. Printed in Spain - Impreso en España Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro ni su tratamiento informático ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. SIGRID UNDSET Ida Elisabeth ROMAN LIBRO UNO 1 AL recorrer la escasa distancia entre la puerta de la clínica y el coche, Ida Elisabeth tuvo la sensación de que la noche que se extendía en lo alto, por encima de la ciudad, estaba especialmente espesa e impenetrable. La luz amarilla que caía sobre los montones de nieve apilada a lo largo de la calle parecía colarse a través de una densa cubierta de oscuridad. En las plantas bajas de algunas de las casas de la acera de enfrente, los escaparates estaban iluminados, pero más arriba, en las fachadas que ascendían hacia el cielo, solo se distinguía un tenue brillo tras las cortinas enrollables de alguna que otra ventana. Los raíles del tranvía discurrían por medio de la calzada centellando bajo una hilera de farolas eléctricas de color perla que azulaban un pequeño círculo de oscuridad a su alrededor. La ciudad daba la impresión de yacer en el fondo de una hoya y, a pesar de la negrura, se podían distinguir las blancas montañas que la rodeaban gracias a los puntitos de luz procedentes de las casas de las laderas. Pero más arriba la noche arreciaba, insondablemente negra y dura como la escarcha. Ida Elisabeth intuía que el cielo estaba despejado, aunque no podía ver las estrellas desde la calle iluminada. Una de las enfermeras que la acompañaba le pasó el hatillo con el niño envuelto en una manta mientras la otra le colocaba el equipaje en la parte delantera del coche, junto al conductor. Y a continuación Ida Elisabeth partió con Karlemann en el regazo. Las oscilantes luces de los 9 SIGRID UNDSET laterales pasaban por encima de ella en la oscuridad del interior del coche, reforzando la sensación que había tenido al salir: toda aquella luz artificial parecía iluminar el fondo de un pozo y, muy por encima, los cubría una noche pesada e inmensa. Hacía un tiempo despejado, gélido y sin viento. El ajetreo de los muelles armaba un gran estruendo sobre los adoquines helados. Las cadenas chillaban salvajemente y se oían fuertes chirridos de los coches que pasaban o reculaban. Los alaridos de la gente del muelle y la tripulación de a bordo sonaban constipados. Las voces y los gritos de quienes habían acompañado a sus conocidos al barco, y se apiñaban a lo largo del embarcadero, llegaban hasta Ida Elisabeth. Nadie se había presentado para despedirla a ella, aunque lo cierto era que Aslaug ya se lo había advertido: la chica esperaba trabajar esa noche sustituyendo a una amiga que tocaba en un café. Y en realidad Ida Elisabeth ya no tenía más conocidos que Aslaug en la ciudad, al menos ninguno que le importara. Le sentó bien meterse bajo cubierta; la luz le resultaba apacible, al igual que aquel aire de barco de vapor, cálido y estanco como si solo ventilaran gradualmente y nunca más de lo indispensable. Y disfrutaba de todos aquellos viejos olores que se adherían a los camarotes: una emanación grasa y aceitosa, la reminiscencia del humo de tabaco, el aroma de la cerveza y el olor del polvo en los sofás de terciopelo. Además de un leve tufo indeterminado que le hacía recordar las travesías realizadas con un tiempo espantoso, pasajeros mareados y el sonido del mar embravecido rodeando el barco, con las lámparas titilando y la loza cayendo y haciéndose añicos. A Ida Elisabeth siempre le animaba aquel extraño olor, debía de ser algo que se le había 10 IDA ELISABETH quedado de la infancia, cuando cogía el barco atontada de gusto para ir a Vallerviken a pasar las vacaciones. Dios sabía que ahora hacía una eternidad que no tenía nada por lo que ilusionarse al hacer aquel viaje. Aun así, y contra todo pronóstico, aquella vieja alegría expectante resurgía en ella en cuanto subía a bordo de uno de aquellos barcos regionales. La cocinera del vapor la reconoció y, tras saludarla, le preguntó cómo había ido la operación, alegrando a Ida Elisabeth y haciendo que entrara en calor. En ese momento inundó el pasillo el delicioso olor de unos filetes que estaban friendo en la cocina y ella se dio cuenta del hambre que tenía. En ese barco siempre servían unas comidas deliciosas y ahora pensaba hartarse con una buena cena. En la ciudad había ahorrado todo lo que había podido, porque no había sabido por cuánto podían salirle la factura del doctor y la estancia en la clínica. Pero el médico había sido muy razonable, además de muy bueno y amable con Karlemann; habían tratado al niño como a un príncipe. La luz cegadora del pequeño camarote blanco la deslumbró, pero incluso eso le gustó; era una luz firme, estable y apacible. Vaya, las dos literas de la otra pared estaban ocupadas y repletas de ropa de viaje. —... como un príncipe… –murmuró mientras le daba un beso al niño en la mejilla, que aún seguía blanca, suave y fresca debido al frío aire de la noche–. Ahora el Pequeñín va a volver a casa con su mamá, sí, nos vamos a casa y a partir de ahora mamá y el chiquitín estarán siempre juntos. 11 SIGRID UNDSET Pero el niño no dio la menor muestra de alegría ni de interés. Debía de estar cansado, el pobre, y todavía bastante débil. Ida Elisabeth se sentó en el borde de su litera y sacó al niño de la manta y el chal con los que estaba envuelto. Lo mejor sería acostarlo antes de que zarpara el barco. La enfermera se había encargado del aseo nocturno y de cambiarle los vendajes, antes de que salieran de la clínica. —¡Karlemann! Pero Karlemann... ¿Es que te has olvidado de mamá? –abrazó al niño delicadamente contra su cuerpo–. ¿No nos alegramos un poquito de volver a estar con mamá...? –entonces el niño sonrió levemente con aquella carita que se le había quedado chiquita y amarillenta por las gasas–. Y ahora le vamos a dar leche a Karlemann. ¡Rica leche, ñam ñam! Sacó la botella, la taza y la bolsa con los plátanos. —¡Disculpe! Ida Elisabeth levantó la vista. Acababan de entrar dos chiquillas muy jóvenes con unos abrigos de piel que saturaban el escaso espacio entre las literas. —¡Ay, pero si es la señora Braatø! Un instante después, Ida Elisabeth cayó en la cuenta de que eran la hija mayor del ingeniero Meisling –el de la fábrica de yodo de Rostesund– y su prima, que vivía con ellos. —Ay, qué alegría –dijeron a coro–. Mira, mira –exclamaban mientras colgaban los abrigos de piel y se enteraban de que a Karlemann habían tenido que operarlo del oído y de que, sí, había sido muy serio y de que, no, no era el mayor, porque Ida Elisabeth tenía, además, una niña, y de que ahora vivían en Berfjord. Ida Elisabeth, en cambio, no les preguntó nada a ellas. Cecilie Meisling se empol12 IDA ELISABETH vó la nariz delante del espejito, murmuró algo sobre que suponía que coincidirían en la cena y luego las niñas se marcharon. Ida Elisabeth se quedó sentada, pese a tener una postura muy incómoda con el cuerpo encorvado hacia delante bajo la litera superior. En ese mismo momento el agua se alborotó alrededor de la hélice, pequeñas vibraciones recorrieron el casco y el mar empezó a acariciar y cepillar el costado del barco. Oyó el ruido de la gente dirigiéndose al comedor y el tintineo de los platos y las tazas, pero ella tendría que quedarse con Karlemann hasta que se durmiera. La verdad era que tampoco le apetecía lo más mínimo encontrarse con gente conocida. Y menos con una de los Meisling, con lo arrogantes que eran en esa familia; al menos eso decía todo el mundo, aunque no dieran esa sensación cuando te los encontrabas. Pero sí era cierto que mantenían las distancias y apenas se mezclaban con la demás gente del fiordo. Por añadidura, la señora Meisling era inglesa y hermana de Oxley, el fundador de la fábrica de yodo. Y los Oxley eran católicos. Ida Elisabeth recordaba perfectamente lo cáustico que se había puesto el maestro Myking al enterarse de que Ciss Meisling y Cecilie Oxley no iban a dar clase de religión con los demás alumnos durante el año que pasaron en Vallerviken, en casa del médico, para cursar el grado medio. «Ambas Cecilies» las llamaba. Ida Elisabeth no había entendido la broma, y la verdad era que muchos otros tampoco la entendieron, pero aun así los sarcasmos de Myking siempre recaían sobre ella y Frithjof: 13 SIGRID UNDSET —Existen motivos sobrados para que las alusiones burlescas a las circunstancias históricas y geográficas siempre se le escapen a Elisabeth Andst y a Frithjof Braatø. Ida Elisabeth no podía continuar encorvada sobre el duro canto de la litera. De pie ante el espejito, se arregló el pelo y volvió a colocarse el sombrero de viaje. Su cara no producía ninguna impresión, salvo la de ser normal: estrecha, clara y pálida, con los ojos como descoloridos. Al pelo no le quedaba el menor brillo, había adquirido un tono grisáceo, cenizo, e incluso los rizos estaban extrañamente marchitos y flojos cuando intentó que asomaran un poco por debajo del sombrero. Ida Elisabeth se miró al espejo con seriedad, sin suspiro alguno, se limitó a constatar que así eran las cosas. Hasta hacía bien pocos años, sin embrago, había sido verdaderamente guapa, al menos tan guapa como Ciss Meisling. Y lo cierto era que Ciss se había puesto muy bonita, mucho más de lo que apuntaba de niña, mientras que la otra siempre había sido preciosa. Las chiquillas debían de tener alrededor de dieciocho o diecinueve años, puesto que ella tenía veinticuatro. Ida Elisabeth y Frithjof cursaban el último año cuando ellas entraron en el colegio. Ella y Frithjof. Ya desde el colegio siempre se hablaba de Ida Elisabeth y Frithjof, aunque tampoco en aquella época el chico le hubiera caído demasiado bien. Al contrario, la comparación le resultaba doblemente humillante y se sentía aún más excluida por el hecho de que la excluyeran junto a él. El chico daba la impresión de no lavarse nunca bien y parecía no darse cuenta de que los demás se reían de sus fanfarronerías. De todos modos era natural que Myking se atreviera a burlarse de ella y de Frithjof, puesto que seguramente rara vez les pagaban el colegio. Los Braatø 14 IDA ELISABETH también pasaron apuros por aquella época, pero al padre de Frithjof no le importaban lo más mínimo ese tipo de cosas y solo se interesaba por su violín. Y sobre el padre de ella todo el mundo lo sabía todo... Debía de estar predeterminado que ella y Frithjof Braatø unieran sus vidas. Después de cenar, Ida Elisabeth subió a la cubierta de paseo. Era un placer notar cómo la corriente agitaba las jarcias haciéndolas silbar mientras el barco enfilaba firme y tranquilo hacia la plácida noche. Tampoco hacía un frío excesivo. Gracias a Dios les había tocado buen tiempo; Ida Elisabeth había estado preocupada por viajar con Karlemann tan poco tiempo después de la operación, dudaba de que al niño pudiera sentarle bien enfrentarse a un temporal. El barco ya estaba en ruta. A medida que los ojos de Ida Elisabeth se fueron acostumbrando a la oscuridad, empezaron a distinguir cosas. El mar que estaba en perfecta calma, las olas que generaba el barco de vapor a su paso –que burbujeaban y susurraban a lo largo del casco, refulgiendo fugazmente bajo los haces de luz procedentes de los ojos de buey– y las pequeñas linternas que colgaban arriba, en las jarcias, y que brillaban apaciblemente. Las puntas de los mástiles que señalaban hacia el negro cielo jaspeado de estrellas y el denso humo que salía de la chimenea y se alejaba casi en línea recta tras el barco. Y de nuevo afloró en ella aquel viejo sentimiento de la infancia carente ahora de sentido, aparecía por el simple hecho de que se paseaba por la cubierta, contemplando la noche atravesada por las luces del barco y el mar con esa oscuridad que daba la sensación de estar viva y en la que incluso se intuía algún 15 SIGRID UNDSET brillo, mientras que la negrura de la tierra era densa y algo borrosa, y el cielo... Había aurora boreal por el noroeste; no era muy intensa, pero un arco de luminosidad blancuzca destacaba lo suficiente para visibilizar claramente el contorno de las montañas contra la pálida capa de cielo. Ida Elisabeth hundió la barbilla en el cuello de piel de su abrigo, enterró las manos en el fondo de los bolsillos y empezó a pasear arriba y abajo por la cubierta. Alguien estaba hablando al otro lado del lucernario del comedor, y otra persona respondió: —Pero es que no voy a poder dormir, estoy segura. Y encima ese desagradable olor a yodoformo o lo que sea que usan en los vendajes... exactamente como en un hospital... Ida Elisabeth se puso colorada en la oscuridad, pero luego enderezó la nuca con orgullo: sin duda tenía derecho a coger el barco con un niño enfermo, por mucho que un par de chiquillas malcriadas como aquellas... Sin embargo no se le había pasado por la cabeza que pudiera incomodar a alguien. Plantó los pies firmemente contra la cubierta, dio media vuelta y se dirigió hacia ellas por estribor. Junto al lucernario del comedor intuyó dos ascuas en la oscuridad, debían de estar fumando las señoritas. Además estaban sentadas en sillas y ahora en invierno no las había en la última cubierta, así que debían de haber procurado que se las subieran. Ah, claro, ellas sabían ponerse cómodas. Por muy apacible que fuera la noche, la verdad era que aquello estaba más resguardado. Ida Elisabeth se quedó de pie junto a la borda. Ya casi habían alcanzado la salida del fiordo y las islas eran bastante llanas. La aurora boreal 16 IDA ELISABETH formaba un arco ancho y tranquilo que se reflejaba en el agua. Y hacia el oeste, por encima del arco, aunque en la parte baja del cielo, se veía una estrella clara y brillante. —Señora Braatø, por favor, ¿no quiere sentarse aquí? –dijo Cecilie Oxley acercándose a ella, había sido Ciss Meisling la que había dicho aquello sobre Karlemann. —Gracias, pero voy a bajar enseguida. La otra también se acercó a la borda: —¿A que está precioso? Ay, la verdad es que es un gusto volver a estar en casa... ¡En realidad no hay ningún sitio tan hermoso como Noruega! Me pregunto qué estrella será esa... ¿Crees que será Venus, Cecilie? —No, Venus no ha salido todavía... no puede ser esa... ¿Sabe usted qué estrella es, señora Braatø? –preguntó Cecilie Oxley. —Ni idea. No sé absolutamente nada de estrellas. —En realidad podríamos pensar perfectamente que esa es la estrella –dijo Ciss Meisling con aire soñador–. La estrella con la que se orientaron los Reyes Magos, quiero decir. En el fondo aquello debió de ser una gran aventura, el viaje fue muy largo, puede que tardaran hasta un año, según he leído. Aunque nosotros celebramos los Reyes solo quince días después de Nochebuena. A mí siempre me ha encantado la fiesta de Reyes... porque al pensar en la estrella te colmas de anhelos... Los Reyes Magos. Ida Elisabeth no había caído en la cuenta, pero era verdad, era la noche de Reyes. Viajar, viajar siguiendo una estrella que indicara el camino hacia algún sitio... Ay, quién pudiera hacer eso. Con una sensación enferma y entristecida en su agotado corazón, sintió por un momento que también ella se colmaba de anhelos, como decía la pequeña Ciss Meisling. 17 SIGRID UNDSET —Anda que... –se rió Cecilie Oxley con alegría–. Bueno, Ciss, vamos a acostarnos, que es tarde... —Oye, ese poema americano que ha traducido Sunniva Aarstad me pareció muy bonito. ¡Realmente precioso! La chiquilla empezó a declamar despacio y bastante arrebatada: Melchor trajo costoso oro. El único oro que yo traigo son las nubes en las que relumbra la luna, forjándolas como dorados anillos. Fino incienso entregó Baltasar. Todo lo que yo, pobre mujer, puedo sacrificar es el humo sobre mi tejado, que danza con el viento de la mañana. Amarga mirra en cofres de oro regaló Gaspar. Ay, Jesús, yo solo encuentro mi corazón, pero eso te lo entrego con todos los recuerdos que oculta. Las tres mujeres se quedaron un ratito calladas, contemplando el arco de la aurora boreal tensado sobre la salida del fiordo y el cielo claro de la noche. —Bueno, tendré que volver con mi niño –dijo Ida Elisabeth. Karlemann dormía dulcemente. Ida Elisabeth cogió la novela de detectives que Aslaug le había dado para leer durante el viaje y se la llevó al salón desierto. Allí se acomodó en un sofá con los pies recogidos bajo ella porque quería disfrutarlo todo: el calor, la suavidad del sofá de terciopelo, el callado tintinear de las lámparas y la elegancia del barco 18 IDA ELISABETH de vapor que despertaba en ella remotos recuerdos de las vacaciones y los placeres de la infancia. Pero apenas había empezado a relajarse, tras leer media veintena de páginas de El asesinato en la piscina, cuando aparecieron las chiquillas con sus abrigos de piel y los brazos llenos de mantas; así cualquiera se quedaba en cubierta soñando con las estrellas. —¿Quiere acostarse usted primero, señora Braatø? ¿O nos acostamos nosotras? Porque ahí dentro no podemos desvestirnos más que de una en una. Ida Elisabeth prefería ser la última, así que las niñas se metieron en el camarote y se desprendieron de los abrigos y las mantas, pero luego regresaron. Ciss Meisling le ofreció bombones de una caja enorme y después se sentaron a charlar. Aunque Ida Elisabeth no decía gran cosa, desconfiaba. Están siendo amables adrede, pensaba. Ella nunca le había pedido a nadie que fuera amable con ella, y mucho menos que la compadeciera. Sin más preámbulos, Ciss Meisling contó que habían pasado un tiempo en Inglaterra, primero, un año en un colegio de monjas y, después, otro año con su abuela Oxley. La chiquilla no paraba de hablar y su entusiasmo irritaba enormemente a Ida Elisabeth. Sus estúpidos ojos infantiles eran de color azul celeste y tenía la belleza de una muñeca; la piel blanca como la nieve y llena de pequeñas pecas, una boca de cereza y rizos castaños. Como uno de los ángeles del árbol de Navidad, si es que hay ángeles peinados a la última moda. Ida Elisabeth interrumpió su torrente de palabras y se giró hacia la prima: —¿Cómo le va a su madre, señorita Oxley? 19 SIGRID UNDSET La pregunta respondía a su deseo de asestar una dentellada, porque intuía que aquel era un punto delicado para Cecilie Oxley. La gente había hablado mucho sobre que la señora Oxley se casara con el ingeniero Næser al poco tiempo de enviudar y dejara a su hija en Rostesund, con sus tíos, cuando se mudó a Kristiania con su nuevo esposo. Y efectivamente Ciss Oxley se sonrojó, aunque lo cierto era que le sentaba divinamente. Sus ojos gris claro hacían un contraste precioso y digno de envidia con la cara por lo demás oscura; tenía las pestañas largas y negras, la piel morena y el pelo como el carbón. No obstante, la chica respondió con calma y amabilidad que su madre estaba bien, gracias. Las primas venían de Oslo, donde habían pasado las Navidades en casa de su madre, que tenía ya dos hijos muy lindos y agradables con el director Næser. Pero Ciss Meisling siguió con lo suyo; con lo magnífico que era Londres, lo buena que era la abuela Oxley y lo maravilloso que había sido estar con las Ursulinas, con la madre tal y la madre cual y la madre tal y cual; a cual más dulce. —¡Pero, por Dios! –exclamó Ida Elisabeth con desdén–. ¿Cuántas madres había en ese colegio? —Bueno, es que las Ursulinas llaman madre a todas la monjas que se ocupan de los niños –le explicó Ciss Meisling. —Jesús, ¡qué cursilada! Pero eso es lo que pasa cuando la gente pretende ir contra natura. Esa panda de viejas tendrán las mismas pasiones que todo el mundo, claro, y por eso acaban obligando a los hijos de los demás a llamarlas madre. Bah. 20 IDA ELISABETH —No es eso –dijo Cecilie Oxley, volviéndose a sonrojar–. Hay gente que siente la vocación de llevar esa vida. Y tampoco es tan raro, si lo piensas. Al menos cuando ves lo egoístas que se vuelven muchas personas por los vínculos familiares y todo eso... Aunque solo sea por una cuestión de equilibrio, es comprensible que Dios escoja a unas cuantas personas para que lo sean todo para todos. Y luego ellas sienten que no pueden apegarse más a unos necesitados que a todos los demás... –tenía ya la cara de color rojo oscuro y se atascó. —¡Ya! Pues no me lo trago. Yo parto de que nos han creado a todos iguales, con las mismas pasiones naturales, y me parece que a nadie le funciona lo de intentar elevarse por encima de ellas. —¡Si yo pensara así...! –los ojos de Ciss Meisling relumbraban de furia–. ¡No sé lo que haría! ¡Saltaría por la borda, como mínimo! —¡Pero, Ciss! –dijo la prima horrorizada. —Bah, tonterías. Ya verá cuando se enamore, pequeña. —Si me permitieran esperar hasta enamorarme, quizá tendría usted razón. Por otro lado, si pudiera esperar tanto, también podría renunciar a ello de por vida, siempre que amara a alguien en quien usted quizá no cree... qué sé yo. Pero tampoco él tenía casa ni hogar. Y puede que nunca me enamore de ningún hombre, hay mucha gente que no llega a conocer a nadie de quien pueda enamorarse. Pero, como se supone que eso te hace inferior, intentan convencerse de que están enamorados de alguien... Ida Elisabeth se rió despectivamente: —Más bien suele ser la naturaleza la que se presenta y te juega una mala pasada, pequeña señorita Meisling. Y, zas, estás atrapada... 21 SIGRID UNDSET —¡Claro! Cuando se piensa así –la voz de la joven sonaba gélida de rabia–, está claro que hay que aceptárselo todo a la naturaleza, aunque te juegue una mala pasada con un sinvergüenza o un pendenciero. —¡Ciss! –susurró Cecilie Oxley espantada. Se hizo un terrible silencio. Las dos chiquillas tenían la cara roja como un tomate, mientras que Ida Elisabeth se sentía paralizada. Ciss Meisling le echó una mirada esquiva y avergonzada, tenía los ojos llenos de lágrimas y por un segundo Ida Elisabeth creyó que la niña iba a pedirle perdón. En tal caso se habría abalanzado sobre ella para pegarle un guantazo. Pero Ciss se limitó a quedarse callada con la cara compungida. Luego Ciss Oxley murmuró que se había hecho tarde. El reloj colgaba sobre la mesa del buffet ante ella, así que la niña podía verlo perfectamente. —Buenas noches –susurraron las chiquillas y se fueron como si les doliera la tripa o la conciencia. Y entonces la furia se despertó en Ida Elisabeth y tuvo la impresión de que iba a reventar. Ojalá hubiera cogido a esas dos idiotas de la nuca y las hubiera zarandeado como a un par de gatitos. Debería haber sacudido a aquellas dos pequeñas hipócritas la una contra la otra. Eran atroces, atroces, tan atroces como lo son los niños. Ida Elisabeth yacía en la estrecha litera inferior rodeando al niño con el brazo. La oscuridad era sofocante dentro del camarote, el cuerpo del niño la acaloraba y el olor de las vendas de su cabeza acabó mareándola. Especulaba sobre la posibilidad de subirse más tarde a la litera de arriba, pero por ahora no se atrevía a dejar a Karlemann solo, por22 IDA ELISABETH que el barco se mecía considerablemente con las olas. Ya habían salido a mar abierto. Con dolorosa ternura y delicadeza abrazó al niño contra su cuerpo. Ay, Señor... Al hacer el viaje de ida hacia la ciudad con el niño aún amenazado de muerte, había pensado que la pérdida de alguno de sus hijos la volvería loca. Pero ahora, que tenía a Karlemann en sus brazos, no podía dejar de pensar en una obra de teatro que había visto de niña sobre una griega llamada Medea, que le quitó la vida a sus dos hijos al darse cuenta de cómo era realmente su padre. Ahora lo entendía a la perfección. Aunque Karlemann... Estaba segura de que Karlemann no se parecía en absoluto a Frithjof. Siempre había sido un niño muy mono, bueno y tranquilo, y la quería mucho. Con apenas unos meses ya había sido capaz de demostrar de alguna manera que sabía que era su niño. Sølvi era mucho más egoísta, aunque también era muy pequeña, claro. Sin embargo la niña sí que se parecía a su padre. Era exactamente tan vivaracha como lo había sido Frithjof de chico, un poco como un monito. En aquella época la gente creía que era señal de que tenía talento. Ella misma debía de haber creído eso, al menos algunas veces, o como mínimo se había forzado a creerlo. Cuando a ella y a Frithjof les tocaba hacer de chivos expiatorios, suponía una especie de consuelo pensar que era porque él, al menos, era demasiado talentoso para adaptarse a aquel estúpido colegio. Con la distancia había llegado a la conclusión de que debió de ser algo así lo que la empujó a aceptar que Frithjof se pusiera tan empalagoso la primavera que se preparaban para la confirmación. Él quería que se hicieran novios. En aquella época no paraba de tocar el violín y desde el prin23 SIGRID UNDSET cipio lo usaba como excusa cuando se empeñaba en que Ida Elisabeth se escabullera con él por los cobertizos de los campos, para que lo escuchara, decía. Fue asombroso lo rápido que aprendió a tocar unas cuantas piezas con bastante soltura. Y cuando lo veía así, joven y desgarbado, casi adulto, con el violín contra la mejilla y un pañuelo blanco entremedias, cimbreando el cuerpo exactamente como un auténtico violinista y apartándose de vez en cuando el largo mechón de pelo rubio de la frente, mientras sus manos y sus dedos se movían hermosamente, Ida Elisabeth se creía, porque tenía ganas de hacerlo, todo aquello de que llegaría a ser un gran artista y pondría a Europa entera a sus pies, como él lo expresaba. Cuando tocaba lo veía guapo y por esa misma época había descubierto que también ella se había puesto bonita, mucho más bonita que varias de las chicas que conocía. Apuntaba una gran belleza y a veces se enamoraba perdidamente de su propia imagen delante del espejo. Se peinaba la melena rubia, se la echaba sobre el pecho y los hombros, sostenía un collar de perlas sobre la frente o se envolvía artísticamente con pañuelos de seda y bufandas. Era eso lo que siempre habían visto las demás, por supuesto; mucho antes de que ella misma lo descubriera, habían visto que sería más guapa que ellas y por eso la habían mirado con malos ojos. Poco a poco Ida Elisabeth empezó a entrelazar las fantasías sobre su propio futuro con aquello que Frithjof se imaginaba para el suyo. En todo caso dejó de resistirse cuando él se ponía pegajoso, pese a que a menudo le resultaba desagradable. Algo en él le recordaba a un perro que se debate entre las ganas de pegar un bocado y el miedo a la fusta. Pero otras veces era ella la que se volvía loca 24 IDA ELISABETH y empezaba a jugar con Frithjof; lo incitaba y lo abrumaba a mimos y luego lo rechazaba, exactamente como había atormentado a los perros de su casa. Y, si a ella le gustaba, era precisamente porque sabía que estaba mal, porque rozaba el límite de aquello que se consideraba lo peor que podía sucederle a una jovencita. En eso residía la emoción y el verdadero placer de aquel juego, en que resultaba absolutamente indecente y en que estarían perdidos si alguien los descubriera. A través de él, tenía la sensación de vengarse por todo aquello que pasaba en su casa; se vengaba de las borracheras de su padre, que unas veces lloriqueaba por todas las desgracias que le había tocado vivir sin tener él ninguna culpa y otras veces perdía los papeles, se enfurecía y cargaba contra ella y su madre. ¡Y la madre le respondía! Cuando el padre no estaba en casa, la madre decía cosas espantosas sobre él, lo llamaba alcohólico, se lamentaba de que hubieran acabado en la pobreza y luego se quejaba de lo mala estudiante que era la hija y de que se pasaba el día por ahí. Ida Elisabeth no tardó en entender que, en ocasiones, su madre tomaba algún sorbo de las botellas del padre, en realidad, con demasiada frecuencia. Para la confirmación, Frithjof le regaló un anillo con una pequeña piedra roja y a partir de entonces Ida Elisabeth tuvo la sensación de estar atada a él, aunque ella no hubiera tenido regalo que darle a cambio. Justo después ocurrió aquello que sabía que era lo peor de todo y sin embargo no recordaba haber pensado que fuera tan peligroso. Bah, ¿no es más que esto?, había pensado, entre apenada y defraudada. Con el tiempo la cosa fue cambiando, pero aun así lo más importante para ella, lo que algunas veces la había arrebatado por completo, sobre todo al notar que era capaz de asustar a Frithjof, había sido la sensación 25 SIGRID UNDSET de estarse rebelando, vengando. Ay, si todos aquellos que los habían maltratado a ella y a Frithjof supieran lo que se atrevían a hacer... Fantaseaba con lo que respondería si los descubrieran. Y, cuando pensaba en las consecuencias que aquello podía tener, la emoción era casi mayor que el miedo. Porque en el fondo nunca se había imaginado seriamente que pudieran descubrirlos ni que aquello pudiera tener consecuencias. En realidad, para ella, no había sido más que un juego peligroso y prohibido, y no se le había pasado por la cabeza que la cosa pudiera continuar durante un futuro indeterminadamente largo. Entonces llegó aquel día fatídico justo después de San Juan, una cálida tarde de verano de una claridad deslumbrante. Habían salido a pescar con la barca de remos y desembarcaron junto a la última de las granjas de Ervik. Se metieron en un cobertizo y se quedaron dormidos. Y no se despertaron hasta que apareció un hombre con una linterna. Era el doctor, que había buscado refugio en el cobertizo por un chaparrón de verano. Frithjof tuvo que regresar solo a casa, mientras que ella se fue con el doctor en su barca motora. El hombre le habló con mucha seriedad; y, aunque en realidad no le dijo nada que ella no supiera, fue como si por primera vez entendiera que aquello era algo realmente serio. Y fue tan horrible que sintió ganas de morirse. El médico dijo que sus padres no debían enterarse, pero en cambio fue a ver a los Braatø, porque quería que mandaran a Frithjof lejos de allí. La señora Braatø se desesperó tanto que no pudo evitar desahogarse con una amiga, y por ahí se extendió la historia. El día que Ida Elisabeth tuvo que rendir cuentas en su casa, era un día que desearía ser capaz de olvidar. No hubo 26 IDA ELISABETH barbaridad que su padre no le llamara, vociferó con los puños cerrados delante de su cara y amenazó con matarla a golpes. Al parecer, lo más depravado para el padre fue que anduviera con Frithjof mientras se estaban preparando para la confirmación. Su padre, que siempre se había burlado de la religión, las iglesias y los sacerdotes... ¿Había pretendido que la hija tuviera en cuenta lo que decía el párroco Søndeled? Era muy bueno, el pobre hombre, pero a ella nunca se le había pasado por la cabeza tomarse en serio nada de lo que decía. Y después fueron a buscar a Frithjof. ¡Ah! ¡Cómo se le había ocurrido volver a juntarse con él después de aquello! ¡Era incapaz de entenderlo! La escena fue deplorable: un chiquillo aterrado que no paraba de guiñar los ojos y que, al menor movimiento del padre, levantaba los brazos como para defenderse de un golpe. Y, cuando al fin recibió un guantazo, chilló «¡Mamá!» a pleno pulmón. Y... sí... le echó la culpa a ella. Mientras que la madre... Aquello fue casi lo peor para Ida Elisabeth. Al principio la madre dio la impresión de haber perdido el juicio, especialmente durante el viaje que hicieron los tres a la ciudad. A veces Ida Elisabeth se extrañaba de no haber saltado por la borda en ese momento. Pero después, cuando había quedado claro que al menos no le pasaba nada malo, la madre pareció calmarse y se suavizó. Gracias a Dios, decía, entonces no es tan grave. Para eso Ida Elisabeth prefería mil veces la reacción del padre, que bramó como un energúmeno, soltó las peores maldiciones que conocía y dijo que para él era exactamente lo mismo que la niña tuviera un hijo, dos o ninguno; que eso era poca cosa, decía, en comparación con el hecho de que su hija estuviera mancillada, mancillada y vejada. 27 SIGRID UNDSET —Lo último bonito, bello y limpio que me quedaba en el mundo –dijo entre sollozos y, de pronto, la abrazó–: Ay, Dios, ¡sería mejor que te hubieras muerto, Ida Elisabeth! A un perro desfigurado lo sacrificas, si tienes compasión, pero nadie es capaz de hacer lo mismo con su hija. Y aun así, cuatro años después, cuando Frithjof fue a visitarla a Oslo diciendo que había conseguido su dirección y que quería saludarla, ella no lo había echado. Los años intermedios no habían sido especialmente buenos para Ida Elisabeth. Después de aquello, la habían mandado a casa de una amiga de su madre, una «tía» que daba la impresión de esperar que ella recayera en cualquier momento. Ida Elisabeth suspendió el examen de bachillerato mercantil, y las notas que sacó más tarde en la escuela Treider tampoco fueron gran cosa. Secretaria era lo último que quería ser. Ella tenía ganas de aprender corte y confección, y además sabía que tenía talento para eso, pero no le permitieron plantearse la posibilidad de ganarse así la vida; en opinión de sus padres no era una profesión lo bastante fina. A pesar de todo, lo intentó después de la muerte de su padre; consiguió un puesto en un comercio de textiles y estudió costura por las noches. Los dos años que estuvo en la tienda de la señorita Myhre habían sido la época más agradable que había pasado en Oslo. Pero después quisieron derribar el viejo edificio en el que se ubicaba el comercio y la señorita Myhre, que llevaba allí cuarenta años, decidió retirarse de los negocios. Y ahí se quedó ella. Por pura casualidad se encontró un día con un amigo de su padre que le dio un puesto en su oficina, aunque apenas daba para vivir. Cuando apareció Frithjof, Ida Elisabeth sabía que estaban a punto de despedirla; en 28 IDA ELISABETH aquella oficina habían creado demasiados puestos superfluos para las hijas de los amigos del jefe y todas las demás lo hacían mejor que ella. Durante esos años había tenido un cuidado extremo. Tras el desenlace de la historia con Frithjof estaba tan asustada y avergonzada que se encogía como un animal asustado en cuanto un hombre intentaba algo que se pareciera a un acercamiento hacia ella. Y tampoco le habían resultado tentadoras las aventuras que habían estado a su alcance. Había conocido a unos cuantos tipos dispuestos a invitarla a algo y a hacerle pasar un buen rato. Pero ahora conocía el precio y no estaba dispuesta a caer aún más bajo. Tenía que mantener el tipo. Otro desliz... y solo le quedaría el camino de los perros. Y por esa época fue cuando apareció Frithjof y a ella le pareció que se había puesto guapo. Ya entonces recordaba excesivamente a una cereza, de esas amarillas y rojas. Pero al menos había acabado de crecer, iba bien vestido y llevaba las uñas limpias, fue este último detalle el que la convenció de que ya no era un chiquillo. Tenía un puesto de trabajo en el despacho de un primo de su madre. Había dejado la música; sin duda había ya bastantes brotes de músico en el mundo, le explicó con soberbia. Se lo habría oído decir a alguien. Lo que no dijo fue que con la música le había pasado como con todo lo demás que emprendía. A él siempre le resultaba fácil empezar una cosa, pero luego se quedaba atascado y nunca avanzaba más. Ahora hablaba sin parar de sus perspectivas con el tío y de que era absolutamente imprescindible en el despacho. Decía que no le costaría conseguir algo mejor, en cualquier momento, pero que el tío le desaconsejaba hacerlo, puesto que solo estaba esperando que madurara lo bastante para invitarlo 29 SIGRID UNDSET a formar parte de la empresa. Frithjof tenía amigos que le prestaban un coche, la invitó a salir y, cuando después quiso tenerla como en los viejos tiempos y ella no quiso volver a meterse en algo así, él le propuso matrimonio. ¡Tenían que casarse de inmediato! Aunque él apenas era mayor de edad, la madre de Ida Elisabeth lo aprobó con entusiasmo. Pero ella seguía pensando lo mismo que entonces: sin duda daba la impresión de hacer algo sensato al casarse con Frithjof, pero en el fondo se estaba dejando llevar por su ardiente deseo de desagravio. Quería rehabilitarse a sí misma y quería rehabilitar a Frithjof; quería convencerse a sí misma y al mundo entero de que había sido el amor lo que los había arrastrado en aquella ocasión, y de que todo lo triste y humillante que siguió se debía únicamente a que habían sido demasiado jóvenes. Suponía un desagravio para ambos que, una vez convertido en un hombre, Frithjof se reafirmara en el sentimiento que de chiquillo lo había empujado a cometer aquel atolondrado pecado, con toda la miseria que acarreó. Y ahora que podía mantenerla, volvía a buscarla para casarse con ella. La espantosa escena en el despacho del padre de Ida Elisabeth se debió únicamente a que entonces no era más que un muchacho y a que, con el pánico, el pobre volvió a ser un niño. Y después ella había hecho todo lo posible por olvidar, aunque siempre había sabido que Frithjof era un cobarde. En realidad había sabido también que no podía confiar en nada de lo que él dijera, pero había fingido no saberlo. Los primeros meses de casados, en el fondo habían estado de acuerdo en que eran felices. Él estaba muy enamorado y, además, le entusiasmaba la idea de tener un hogar propio. Vivían en un bonito apartamento abuhardillado a las 30 IDA ELISABETH afueras de Oslo, en Oppegård. Él estaba orgulloso de ser un hombre casado y se puso casi ufano cuando ella le contó que iban a tener un pequeñín. Conmovedor orgullo, lo llamó ella en aquel momento, aunque ya entonces le molestaba que anduviera por ahí contándoselo a todo el mundo. Incluso en aquella época había algo en su modo de amarla que despertaba un secreto rechazo en ella: se jactaba de ser un hombre realmente pasional, al mismo tiempo que siempre parecía tener miedo de que alguien lo castigara por ello. Pero al final vino el golpe. Llevaban alrededor de cinco meses casados cuando Frithjof llegó un día a casa extremadamente decaído, pese a que intentó convencerlos a los dos de que tampoco era tan grave. El tío le había prometido apoyarlo hasta que encontrara otra cosa, pero el caso era que al final no encajaba del todo en sus negocios. Los muebles los habían estado comprando a plazos, así que, cuando alquilaron una habitación en Pilestredet, no tenían más mobiliario que lo poco que había llevado ella de su casa. Lo que les pasaba mensualmente el tío de Frithjof alcanzaba para el alquiler y algo de comida. A través de la señorita Myhre, Ida Elisabeth consiguió algunos encargos de costura con los que ganarse algunas coronas a la semana. Y fue entonces cuando realmente empezó a ver cómo era Frithjof. No obstante Ida Elisabeth no acababa de entender al marido. El chico era bueno, la quería y seguía muy orgulloso de que su mujer fuera a tener un hijo. Hablaba largo y tendido sobre lo bien que les iría a los tres, sobre el bello hogar que tendrían, sobre el carrito de niño lacado en blanco... Y se entusiasmaba con la ropita que ella iba cosiendo. Estaba absolutamente satisfecho con el mundo y 31 SIGRID UNDSET consigo mismo y no daba ni golpe para conseguir un trabajo. Quizá tampoco le habría resultado fácil. Ida Elisabeth acabó dándose cuenta de que era mejor no enterarse del verdadero motivo por el que el tío lo había despedido. Pero, cuando Frithjof le prometía el oro y el moro en algún momento de un brillante futuro, se quedaba tan satisfecho de sí mismo como si de verdad se lo hubiera dado, y esperaba que ella estuviera igual de contenta y agradecida que si lo hubiera recibido. En aquella época todavía se enfadaba con él. Y le indignaba que el marido no dejara de mentir, incluso sobre naderías, cuando era imposible descubrir motivo alguno para que no dijera la verdad. Aun así mentía. Ida Elisabeth todavía no había descubierto que Frithjof era mentiroso del mismo modo que otra gente es risueña. Vivieron en aquella habitación durante seis meses, hasta que ella ingresó en la maternidad. Después Ida Elisabeth se llevó a Sølvi a Sandefjord, donde vivían su tía Mathilde y su madre –las hermanas habían decidido vivir juntas cuando la madre enviudó–. Y Frithjof la acompañó. Fue allí donde Ida Elisabeth escribió a la única persona que pensó que la ayudaría al enterarse de lo desesperada que estaba. No se atrevió a dejar que la tía y la madre sospecharan que iba a tener un segundo hijo antes de que la primera hubiera cumplido el año. Y además pensaba que, una vez que consiguieran volver a casa, a su propia tierra, encontrarían una solución. Así que escribió al médico de Vallerviken preguntándole si podría conseguirle algún trabajo a Frithjof por la zona. Y el médico lo hizo. De hecho logró meter a Frithjof en la fábrica de conservas, los ayudó a conseguir una vivienda en la granja de los Esbjørnsen –que contaba incluso con 32 IDA ELISABETH una pequeña tienda– y la apoyó para poner en marcha el pequeño negocio de venta de textiles que ella pensaba que podría funcionar ahora que habían construido tanto en Berfjord. Después nació Karlemann, y el doctor Sommervold habló con ella porque quería que se separara de Frithjof. —Pero, Ida Elisabeth, ¿no entiendes que sencillamente es un niño? Es grande, fuerte y corpulento y lo bastante hombre para conseguirte todos los hijos que quieras, pero luego tiene el desarrollo mental de un niño de diez o doce años. Y encima es un niño bastante poco atractivo, en mi opinión. A esas alturas Frithjof ya había dejado la fábrica de conservas y ella apenas ganaba lo suficiente para que pudieran vivir al día. Pero Frithjof estaba completamente satisfecho con la situación. Hacía chapucillas en su pequeño jardín, salía a remar, volvía muy ufano cuando traía pescado para la cena y cuidaba de Sølvi. Ida Elisabeth se hizo a la idea de tener siempre cerca a aquel joven grandullón, vago y charlatán y acabó entendiendo que así sería toda la vida, a no ser que siguiera el consejo del médico. —Piensa en tus dos hijos –le dijo el doctor–. Bastante vas a tener con mantenerlos a ellos en los próximos años, como para que encima tengas que mantener al niño grande de otra gente. Quizá fue eso lo que le impidió seguir su consejo. No se sentía capaz de echar a un hombre como Frithjof de su casa y abandonarlo a su suerte. Y tampoco podía echárselo encima a los viejos Braatø. No dejaba de pensar en la posibilidad de que alguien hiciera alguna vez lo mismo con Sølvi y el Pequeñín. Y no soportaba imaginarse la cara que pondría Frithjof si ella un buen día le pidiera el divorcio 33 SIGRID UNDSET y le dijera que tenía que marcharse de allí. Seguramente también se acordaba de lo que pasó en su propia infancia, cuando se enteró de que tenían que dejar su casa de Holstensborg. Lo más desesperante era que se daba cuenta de que Frithjof la quería de verdad y de que también quería a los pequeños, eso al menos no era mentira ni comedia. La quería porque confiaba ciegamente en ella, en que se encargaría de que nunca le faltara de nada. Quería a sus niños porque estaba orgulloso de ser padre y porque con ellos siempre tenía alguien con quien jugar. Tal y como había dicho Sommervold, era un niño; y su egoísmo era como el de los niños, se aferraba a cualquier cosa que levantara un muro protector alrededor de su existencia, y como un niño fanfarroneaba sobre todo lo que les iba a dar y a hacer por ellos... algún día, en un futuro que nunca llegaría. Pero él se daba por contento con presumir de lo que haría. Y con eso le parecía que había sido bueno y esperaba que lo besaran y lo alabaran por ello. Frithjof era feliz en su matrimonio y por eso no dudaba de que ella también lo era, en el fondo. De vez en cuando Ida Elisabeth daba una cabezadita, arrullada por el balanceo del barco en las olas del mar del Norte, por el sonido burbujeante y acuoso del mar contra el costado del buque y por los crujidos, chirridos y murmullos de a bordo. Pero, cada vez que estaba a punto de conciliar el sueño, la espabilaba algún dolor en el cuerpo, que yacía tan incómodo. Y, cuando algún vuelco la devolvía a un estado de total consciencia, notaba su corazón como un bulto de dolor físico; le dolía, le dolía el corazón. Mirra, un corazón como un cofre repleto de amarga mirra. Ay, si 34 IDA ELISABETH aquellas dos pequeñas cabezas cluecas supieran de lo que hablaban... La verdad era que Ciss Meisling también se había pasado un buen rato despierta, incluso había llorado, según había entendido Ida Elisabeth por cómo se sonaba la nariz. Ahora por fin parecía haberse quedado dormida. Sin embargo, al poco, Karlemann empezó a hacer pucheros, al principio, bajito y adormilado pero, después, de un modo más alto e insistente: —Tasa, tasa. La tasa, mamá –decía, hasta que a ella no le quedó más remedio que levantarse y encender la luz, y entonces Ciss Meisling se incorporó sobre el codo, allá en su litera, y preguntó: —Señora Braatø, ¿puedo ayudarla en algo? Sus rizos pelirrojos estaban completamente alborotados, y tenía algunos mechones aplastados contra la cara acalorada y compungida. Llevaba puesto un pijama maravilloso, de seda blanca con florecillas, y eso irritó aún más a Ida Elisabeth. —No, gracias –la atajó y después sacó la taza y la botella de leche. Mientras Karlemann bebía, Ciss se quedó sentada en su litera mirándolos con una expresión algo apesadumbrada. —¿Está usted enfadada conmigo, señora Braatø? –dijo la chiquilla con voz ronca y llorosa–. Sé perfectamente que antes he sido muy descortés, una impertinente... Elisabeth le quitó importancia: —Por Dios, Ciss. Como entenderá, los adultos no podemos tomarnos demasiado en serio que una cría se ponga un poco respondona. Échese usted a dormir, niña. Ciss suspiró, dio las buenas noches y se acurrucó bajo la manta, mientras que Ida Elisabeth apagó la luz y se tendió 35 SIGRID UNDSET de nuevo junto a Karlemann. El barco seguía su rumbo firmemente y el agua corría por los costados del navío con un murmullo alegre y callado; de nuevo navegaban cerca de la costa y, según el horario, llegarían al cabo de cinco horas. Ay, qué cansada y qué harta estaba de todo. En cierto sentido tenía la impresión de que ya no aguantaba más a Frithjof y, aun así, no podía despacharlo. El hombre no sospechaba nada y su total inocencia desarmaba por completo a Ida Elisabeth. Cuando ella le reñía, le pedía que se callara o evitaba responderle cuando este le decía algo, él se apocaba un poco y se entristecía, pero enseguida volvía a estar como si nada. Así habían sido las cosas durante los últimos dos años, desde que nació Karlemann. Frithjof había tenido algún que otro trabajillo de vez en cuando, y la tienda de ella había empezado a ir bastante bien. Lo malo era que Frithjof no entendía de dinero. Ahora pensaba que ella ganaba «un montón», y quería que invirtieran en algún negocio que él se creía capaz de hacer prosperar. Se había planteado criar gallinas o zorros plateados, cultivar ruibarbo y hacer vino de frutas. Su última obsesión era una vieja lata de hojalata, un Ford que había acabado sus días en aquella parte del fiordo. Frithjof quería comprarlo para empezar a hacer viajes entre Langeland, Vallerviken y UtHelle, un plan descabellado puesto que todos los barcos que atracaban en Berfjord paraban también en esos sitios. Incluso a Mokhus quería ir, donde el camión de la Asociación de Comerciantes se encarga él solo de todo el tráfico. Sin embargo la situación de Ida Elisabeth no era tan mala como para no poder aguantarla, aunque le habría 36 IDA ELISABETH resultado más llevadera si fuera capaz de no pensar que seguiría siempre igual, si pudiera dejar atrás el pasado y no compungirse por su propia estupidez. Por Dios, había miles de mujeres que se veían obligadas a alimentar a un haragán, a sí mismas y a sus hijos, y, aun así, el miserable al que mantenían les exigía que lo trataran como al señor de la casa. Al menos Frithjof no era malo ni le exigía que se sometiera para evitar que le pegara una paliza. Si fuera capaz de no, de no... En fin, prefería no pensar en ello. Y tenía dos niños tan deliciosos que, por ellos, sería capaz de ir hasta donde la guiara la estrella, con tal de encontrar al final un lugar donde poder hacer sacrificios, como decía aquel poema. Donde sacrificar el humo que el viento agitaba sobre su tejado y el corazón con todos sus amargos recuerdos, tan amargos como la mirra. Estaba a punto de amanecer cuando Ida Elisabeth subió a cubierta. El cielo se extendía claro y luminoso, con un tono amarillo pálido por encima del contorno de las montañas, donde el amanecer alentaba sombras azuladas en las pilas de nieve, pero más arriba se ponía verdoso y finalmente llegaba la insondable profundidad del día azul que ocultaba todas las estrellas. Los témpanos de hielo se frotaban y restregaban contra los costados del barco. Ya se habían adentrado tanto en el fiordo de Berfjord que el hielo cubría el agua desde unas playas hasta las de enfrente. A veces el barco se detenía, retrocedía y volvía a embestir contra el hielo recién formado en el canal abierto. Las aguas oscuras se alborotaban como un remolino de burbujeante espuma verdosa y blanquecina y caían sobre témpanos de hielo nuevo que tintineaban débilmente contra el borde del hielo viejo. 37 SIGRID UNDSET No era habitual que Ida Elisabeth se permitiera sentir lo bello que era el fiordo de Berfjord. Pero en ese momento, mientras se paseaba por la cubierta desierta dando pataditas para mantener el calor, su belleza la arrebató. Las casas, que se extendían por la línea de la playa bajo las enormes montañas, le parecían tan pequeñas y pacientes que le resultaban conmovedoras. En esos momentos el barco estaba pasando ante las granjas de Ruskenes, la cascada de color verde hielo se descolgaba todopoderosa de la pared de montaña; brotaba en el desfiladero en lo alto, que casi rozaba el aire, y caía hasta la estrecha línea de arena bajo la nieve y las sombras al pie de la montaña. Todos sus pensamientos nocturnos alboreaban en un único anhelo, el de lograr una paciencia tan robusta que se pareciera a la de aquellas pequeñas granjas, con su humo matutino vibrando sobre los tejados cubiertos de nieve. Su deseo era el de un coraje lo bastante poderoso para atreverse a resistir un largo viaje por las montañas, lo suficientemente familiarizado con las estrellas para poder orientarse por ellas incluso cuando estuvieran ocultas por el día. El barco de vapor giró hacia el interior, rodeando los islotes de Gaup, y la última cala apareció ante sus ojos como una llanura redonda y blanca. Al fondo, donde acababa el canal abierto en el hielo, se agolpaban un grupito de personas con trineos, unas cajas junto al borde del hielo y un trineo con un pequeño caballo bayo delante. Pero Ida Elisabeth descubrió también un Ford, que Dios se apiadara de ella. Delante, junto al asiento del conductor, había un bultito envuelto en una prenda de color rojo intenso. Era Sølvi con la chaqueta vieja de Ida Elisabeth. En su angustia, tuvo la impresión de que algo se le rompía por dentro dejando que su desesperación brotara 38 IDA ELISABETH como el agua fría y negra bajo el casco del barco cuando este se impulsaba hacia delante. Frithjof lo había hecho, a pesar de todo... En esos momentos el marido corría hacia el barco que estaba atracando. Era joven, alto y ya algo entrado en carnes; el flequillo rubio que asomaba bajo la gorra de cuero estaba ribeteado de escarcha y el frío confería a su cara carnosa y enrojecida un aspecto saludable. La estaba saludando con la mano y gritaba «¡Bienvenida!» a pleno pulmón. Ida Elisabeth le devolvió el saludo una sola vez y lo hizo apagada; a continuación dio media vuelta y echó a correr. Tenía que bajar a buscar a Karlemann. En el momento en que se precipitaba escaleras abajo, su mente y sus sentidos lo reunieron todo en una imagen: el agua negra en la que flotaban y tintineaban los témpanos de hielo, la superficie blanca del fiordo helado, la cara resplandecientemente sana y confiada del marido, las casas en la playa al pie de las pesadas montañas y, muy por encima del pueblo, el primer resplandor del sol dorado de la mañana que brillaba sobre los glaciares. En ese instante supo –y no fue un pensamiento, sino una implacable pulsión– que de una manera u otra tenía que mantener un manantial en su alma, como las fuentes que incesantemente impulsan los chorros de agua hacia el cielo, hacia el paisaje sobre las montañas blancas y soleadas y la gran cúpula celeste; por mucho que ella estuviera atrapada abajo, entre las sombras de la playa. 39