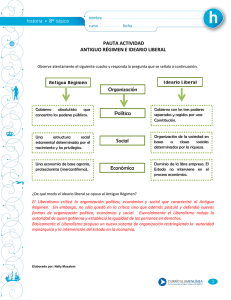

¿estado laico o estado liberal?

Anuncio